Si te fijas mucho, si de verdad quieres ver lo que miras, no te dejes deslumbrar por el sol.

Historia de detectives

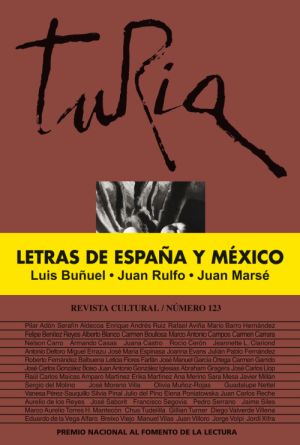

Alguien que lleva 45 años publicando libros y cuenta con novelas tan notables como Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí, Ronda del Guinardó, El embrujo de Shanghai y Rabos de lagartija, o cuentos como “Teniente bravo” e “Historia de detectives”, me parece que posee un lugar asegurado en la historia de la literatura en castellano. No en vano, Juan Marsé tiene en su haber todos los reconocimientos importantes que se conceden en el idioma, como el Premio de la Crítica, el Nacional de narrativa, el Premio Juan Rulfo y el Cervantes. Con 80 años cumplidos sigue en activo como escritor y no parece estar dispuesto sino a completar la nueva novela que se trae entre manos.

Quién sea nuestro autor no parece fácil de dilucidar, pero después de la aparición de la biografía de Josep Maria Cuenca[1], han quedado desvelados algunos de los misterios que habían convertido sus orígenes en casi legendarios: su nacimiento y la relación con sus padres biológicos y adoptivos, los Faneca y los Marsé. Asimismo se ha clarificado la posible vinculación entre vida y obra, o cuál es el auténtico talante de la persona que a veces se enmascara tras los narradores o protagonistas de sus libros. Disponemos, además, de un impagable autorretrato, pues quizá resultaba inevitable que alguien que ha escrito dos libros de retratos literarios acabara contemplándose él mismo en el espejo. Y así lo hizo y por partida doble en Señoras y señores (1975 y 1988).

Las primeras semanas de vida de Juan Marsé en la Barcelona de 1933 han tenido hasta hace bien poco un cierto hálito legendario. Rosa Roca, su madre, murió al poco de nacer él, por una complicación en el posparto. Su padre, Domingo Mingo Faneca, chófer de una familia adinerada de Sarriá, se había quedado viudo con una niña de cinco años, llamada Carmen, y un niño de semanas, Juan, por lo que acabó cediéndoselo a los Marsé, compañeros de militancia política, quienes finalmente lo adoptaron. Así, quien iba a ser Juan Faneca Roca se convirtió en Juan Marsé Carbó y pasó de residir en la vivienda del servicio de una elegante casa de Sarriá a otra de la barriada de La Salud, en los bajos del número 104 de la calle Martí, en Gracia, donde vivirá hasta que en 1966 se case con Joaquina Hoyas, con quien tendrá dos hijos: Sasha y la escritora Berta Marsé, autora de dos libros de cuentos.

La mayor parte de su infancia la pasó Marsé con sus abuelos, en el campo, pero en 1943 regresa a Barcelona para vivir con sus padres adoptivos. Entre esa fecha y 1946 estudió en el Colegio del Divino Maestro, pero ni de aquel centro ni de su director guarda buenos recuerdos. Muy pronto, a los 13 años, entra como aprendiz en un taller de joyería, que tampoco rememora con agrado. Sí parece claro que el cine tuvo una importancia decisiva en su formación intelectual. Marsé ha contado en numerosas ocasiones que en esos años sus “vías de escape eran el cine y los libros”: alquilaba novelas y asistía a las sesiones dobles de los cines de barrio. El cine, prefería los westerns y el cine negro norteamericano de los años treinta y cuarenta, fue para él una forma de evadirse de una realidad terrible, pero sobre todo el acicate ideal para sus sueños y mitos. Sus primeros libros fueron La isla del tesoro (le gusta afirmar que lo tiene todo: “aventura, misterio y escritura transparente”) y Veinte mil leguas de viaje submarino, donde se encontraría con algunos de sus personajes favoritos, como Long John Silver, Jim y el capitán Nemo, a los que habría que sumar obras de Salgari, Edgar Wallace, Balzac, Stevenson y Stendhal, junto con las novelas policíacas de la Biblioteca Oro, las de Conan Doyle, o las que editaba Janés, obras de Somerset Maugham o Lajos Zilahy, Cecil Roberts, Stefan Zweig y Maxence van der Meersch.

Para Marsé la novela por excelencia es la del XIX, aquella en la que se cuenta una historia con personajes para fascinar al lector. No obstante, suele recordar con entusiasmo el descubrimiento de Faulkner. Asimismo, entre los narradores españoles sus preferidos son Cervantes, Galdós, Clarín (“La Regenta me la sé casi de memoria”, ha declarado)[2], Valle-Inclán y Pío Baroja. Pero, además, siempre le han gustado las novelas de Dickens, Tolstoi, Chesterton, Joseph Roth, Nabokov y Juan Carlos Onetti. Marsé distingue con buen tino a los prosistas de los novelistas. Así, Joyce, Cela, Luis Martín-Santos y Juan Benet, sostiene, pueden ser grandes prosistas pero le parecen novelistas mediocres. Con lo cual no es difícil deducir que su novela ideal sería aquella capaz de hacerle olvidar que está leyendo, de conmover y entretener al lector, dotando de verdad y vida la historia relatada.

En sus inicios como escritor resulta fundamental la figura de la escritora Paulina Crusat, quien lo alienta para publicar nada menos que en la revista Ínsula dos relatos: “Plataforma posterior” (1957) y “La calle del dragón dormido” (1959); y lo anima a presentarse al Premio Sésamo, que gana en 1959 con “Nada para morir”. Marsé es un autor singular porque su formación literaria e intelectual fue autodidacta, a diferencia de la mayoría de autores de su grupo. Con su primera novela, Encerrados con un solo juguete (1960), se presenta al premio Biblioteca Breve, que ese año declararon desierto, pero el intento le sirve para trabar amistad con los miembros de la editorial Seix Barral, sobre todo con Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma, con quien compartía inclinaciones políticas y gustos literarios.

En esta primera novela Marsé pretendía plasmar el “callejón sin salida a que estuvo abocada cierta juventud de postguerra”[3]. Leída hoy nos interesa en especial la falta de inquietudes e ilusiones, y las extrañas relaciones que se crean entre Tina, Andrés y Martín, los jóvenes protagonistas. Podríamos definirlos, respectivamente, como abúlica, indiferente y sádico, quienes viven aburridos y amargados, únicamente interesados por ese “solo juguete” que aquí es el sexo. Entre ellos y sus padres, que han padecido la guerra, se abre por tanto un abismo insondable, resumido en la queja de Andrés: “Demasiados años lamentando lo que ya no tiene remedio, no quiero saber nada más, no deseo conocer más detalles, ni de un frente ni de otro. ¡Estoy harto!”[4].

A instancias de Carlos Barral, Castellet le consiguió una bolsa de viaje para ir a París con el fin de aprender francés y en el futuro ganarse la vida como traductor. Entre las gentes que trató, destacaría a los componentes de Ruedo Ibérico, sobre todo a José Martínez y a Antonio Pérez, quien poco después, en un segundo viaje a la capital francesa, le encontraría trabajo como “garçon de laboratoire” en el Instituto Pasteur que dirigía Jacques Monod. En París se hace militante del PCE y luego, al regresar a Barcelona, del PSUC, aunque su afiliciación solo duró entre 1961 y 1967, por la intransigencia y puritanismo del partido en materia sexual. En los últimos años, Marsé se ha definido políticamente como un escéptico con mentalidad de izquierdas.

Su empeño por abandonar el trabajo en el taller de joyería lo lleva a escribir durante 1961 su segunda novela, Esta cara de la luna (1962), de la que nunca se sintió del todo satisfecho, de ahí que se haya negado a reeditarla. En esta obra insiste en la separación entre padres e hijos, representados aquellos por una “generación de hamaca y balancín con fábrica al fondo”, y estos por un personaje, Miguel Dot, que pasará de la oposición revolucionaria al cinismo más descorazonador, uno de esos falsos rebeldes que volveremos a encontrar en Últimas tardes con Teresa.

Durante estos años su vocación se decanta definitivamente por la escritura. Así, en el verano de 1965 concluye en Nava de la Asunción, Últimas tardes con Teresa (1966), con la que por fin obtendría el prestigioso Premio Biblioteca Breve, no sin polémica, y el definitivo reconocimiento como escritor. Su origen se halla en la imagen de una verbena durante la Noche de San Juan. En particular, se relatan los delirios amorosos entre Teresa, la fantástica, una niña bien de Barcelona, y Manolo el Pijoaparte, un atractivo charnego que vive en las barracas del Monte Carmelo, a quien la joven confunde con un obrero revolucionario. En este sorprendente equívoco se basa la narración, historia de dos mitos paralelos, pues ambos confunden al personaje que se han inventado con la persona. Pero además novela paródica de la literatura social, de los libros de amores de verano y del activismo subversivo universitario protagonizado por algunos niños bien. Por último, es también una obra sobre la imposibilidad de ascender socialmente y la inoperancia del antifranquismo de salón de ciertos burguesitos catalanes.

Su siguiente novela, La oscura historia de la prima Montse (1970), un relato sobre diversas tomas de posición moral, no obtiene tanto éxito. En ella, el pariente pobre, mestizo y algo resentido, Paco Bodegas, y su prima y amante malcasada, Nuria Claramunt, evocan la vida de Montse, su hermana, una joven desvalida que encarna a la perfección la inocencia, pues se ha creído –por “la monstruosa educación familiar recibida” (p. 307)- casi todo lo que le contaron sobre la existencia... Así, la novela es el recuerdo de una destrucción. En su desenlace llegamos a comprender por qué Montse se quitó la vida cuando vio que no se sostenía su ideal de ajustar la conducta a “aquel viejo sueño de integridad, de ofrecimiento total, de solidaridad o como quiera llamarse eso que la había mantenido en pie, con sus grandes ojos negros alucinados y el corazón palpitante, frente a miserables enfermos, presidiarios sin entrañas y huérfanos de profesión”.

Lo que lleva a la pobre Montse a su desgraciado final es, pues, su deslumbramiento por el expresidiario Manuel, que no es otro que Manolo Reyes, el antes llamado Pijoaparte, quien sigue aspirando al bienestar burgués. Pero también la ya indicada desilusión que le produce la hipocresía de su acomodada familia. La diferencia fundamental con aquella narración de 1966 estriba en que si Teresa representaba la frivolidad, Montse Claramunt simboliza el prototipo de la entereza ante la adversidad, aunque es cierto que ambas padecerían un “espejismo amoroso”. En resumidas cuentas, esta narración no debe dejar de leerse como una burla feroz de la hipócrita burguesía catalanista y católica (“mandarines de la catalanidad”, “benefactora y limosnera burguesía”, los llama), con su empalagosa caridad de catequesis, de la que el arribista Salvador Vilella es un buen paradigma. Pero donde quizás el sarcasmo alcance cotas más elevadas sea en el relato de la “terrible maquinaria” de los Cursillos de Cristiandad en Vich, en los capítulos 14-19, un claro injerto dentro de la novela, así como en la parodia de las crónicas sociales sobre los bailes de debutantes propias de la revista ¡Hola!.

Cuando a Marsé se le ha preguntado por sus personajes femeninos (sólo hay que recordar la importancia que tienen Tina, Teresa y Montse en las novelas recién comentadas), ha respondido que sus protagonistas son muchachas que se adelantan a su tiempo, por lo que la sociedad o la familia terminan pasándoles factura. Pueden tener en común, aclara, “cierta romántica capacidad o voluntad de ensoñación, de adecuar su ideal de la personalidad –reprimida por el entorno familiar y social, la educación recibida y la estrategia moral de una clase- a una realidad social anhelada por ellas, más justa y más libre, pero que todavía no existe”[5].

Muy pronto Marsé toma la decisión de no ganarse la vida sólo escribiendo novelas, entre otras razones, porque se da cuenta de que al ritmo que trabaja no le es posible. Y como tampoco le gustaba hacer de intelectual, es decir, dar conferencias, escribir artículos de opinión, etc., opta por ejercer de periodista en diversas revistas (Bocaccio, Don y Por Favor), escribir guiones o publicar libros sobre cine, como la manera más sensata de hacerlo. Los trabajos que Marsé escribió para Por favor los recogería en Confidencias de un chorizo (1977) y Señoras y señores (1975 y 1977, 1988). Este último título, en realidad, se componía de dos volúmenes distintos, formados por retratos “morales” realizados a partir de la descripción de los rasgos físicos de los personajes, adobados con un gran sentido del humor, sin que faltase a veces su vitriólica ironía. La edición de 1988 recogía las colaboraciones en el diario El País, donde resucitó la sección. En este nuevo siglo ha publicado varios libros dedicados al cine, su otra gran pasión, tales como Un paseo por las estrellas (2001) y Momentos inolvidables del cine (2004), donde recrea noventa y nueve escenas de otras tantas películas que prefiere.

Si te dicen que caí (1973) quizá sea su mejor novela y probablemente una de las mejores españolas del siglo XX[6]. Esta constituye el relato de la infancia, del recuerdo de lo que aquella época fue en los barrios del autor. Como la obra se prohíbe en España por la censura, aparece primero en México, donde obtuvo el I Premio Internacional de Novela. Así, utilizando distintas voces que se complementan y contradicen, se narra en ella, entre la ternura y la crudeza, el pasado de Java, Sarnita y los otros niños kabileños, quienes se cuentan aventis (historias, aventuras) para que se imponga “la verdad verdadera”, mientras intentan sobrevivir en una complicada y sórdida Barcelona recién salida de la guerra, en la que la corrupción campa por sus respetos[7].

Acaso sea en esta obra, como en ninguna otra de las suyas, donde puede observarse mejor de qué modo utiliza Marsé la escenografía urbana. Al igual que ocurre en sus demás narraciones, el espacio es real, aunque no aparezca en la realidad tal y como él nos lo presenta, pues el autor opta por crear un “cóctel de barriadas”, hasta formar, al fin y a la postre un “barrio mental (...), un compuesto flexible de La Salud, el Carmelo, el Guinardó y Gracia”. Lo cierto es que aquí nos encontramos también con toda una serie de personajes, lugares y motivos omnipresentes en su literatura: las huérfanas de la Casa de Familia; Carmen Broto, la prostituta rubia platino asesinada, que también es Aurora y Menchu; las bandas de pistoleros anarquistas; la Capilla de las Ánimas y sus alrededores, donde los chicos juegan, torturan a las jóvenes y se cuentan aventis; la Fiesta Mayor del barrio; las funciones de Els Pastorets, etc.

En 1977 publica Marsé un cuento en la revista Bazaar, “Parabellum”, en el que relata en síntesis lo que sería La muchacha de las bragas de oro. Con ella obtiene, en 1978, el Premio Planeta. En esta obra se produce, en suma, una confrontación entre los valores tradicionales del escritor y exfalangista Luys Forest y los modernos de su joven sobrina Mariana. En realidad, la novela trata -lo ha explicado muy bien José-Carlos Mainer- de las culpas contraídas durante la guerra civil y la postguerra. Y, sin embargo, el autor no duda en utilizar a este escritor falangista para reflexionar acerca del oficio, sobre el modo de convertir la realidad en ficción manejando verdades y mentiras. La novela puede leerse también como una respuesta a Descargo de conciencia (1976), las memorias de Pedro Laín Entralgo en las que se presenta como un intelectual franquista arrepentido.

En Un día volveré (1982) se narra el regreso al barrio del pistolero Jan Julivert Mon, quien tras pasar doce años en la cárcel, en apariencia desea recobrar el amor de su cuñada y llevar una existencia más plácida. Pero este hombre derrotado que ha ido perdiendo sus antiguas inquietudes políticas, debe enfrentarse al personaje mitificado en que lo han convertido los suyos, quienes durante su ausencia esperaban de él una conducta heroica. Frente a la complejidad estructural de Si te dicen que caí, ésta es una novela lineal que muestra el mundo del barrio desde los ojos de un adolescente, Néstor; y la vida de la pequeña burguesía degradada por los efectos de la represión de la postguerra. Lo que se presenta, en contraste, son las esperanzas de diversos personajes y en lo que la realidad las ha acabado convirtiendo. Así, Jan Julivert quiere olvidar su pasado y vivir tranquilo, mientras que Néstor, su sobrino, espera un acto heroico de su parte, una venganza ejemplar que restituya el equilibrio perdido. En realidad, lo que esta melancólica narración presenta son las esperanzas de estas gentes en 1959, fecha en que transcurre la acción.

A finales de agosto de 1984, durante sus vacaciones en L´Arboç, Marsé sufre un infarto. Desde entonces no fuma, bebe con prudencia, sigue una dieta controlada e intenta llevar una vida tranquila. Ese mismo año se publica Rondá del Guinardo, una obra maestra de la novela corta. Su acción transcurre en un espacio acotado durante un tiempo reducido, a caballo entre el relato del presente y los recuerdos del pasado, que no es otro que el “paisaje moral” de la infancia de Marsé. Lo que se narra es el recorrido que emprenden juntos los dos protagonistas: Rosita, una chica de casi 14 años, recogida en un orfanato, y un innominado inspector de policía. Se trata de un vía crucis de miseria, dolor y sordidez. Lo que singulariza a esta narración es la depuración de elementos, su singular estructura, el recorrido mismo por el Guinardó. La media distancia en que se desenvuelve tiene algo de la intensidad, concisión y redondez del cuento, sin que por ello carezca de ese carácter expansivo que suele definir a la novela. La misma historia que se narra, esto es, la de una joven que debe ir a reconocer el cadáver de quien parece ser que fue su violador, exige altas dosis de contención. La acción transcurre a lo largo de medio día, durante el 8 de mayo de 1945, el día de la capitulación de Alemania. Cuando concluya la jornada sabremos que ni Rosita es la niña inocente que era, ni el inspector el tipo duro, vencedor en la guerra, que había sido, pues ambos han sido derrotados.

Un poco después, en 1986 aparece su único libro de cuentos, Teniente Bravo. La pieza que da título al volumen, la más sobresaliente del conjunto[8], se inspira en un hecho real que vivió él mismo en su servicio militar en Ceuta. Durante años se la estuvo relatando a sus amigos hasta cerciorarse de que la narración había adquirido el ritmo, la intriga y los matices necesarios para poder ser transcrita. En este grotesco episodio un teniente tan loco como soberbio se empecina infructuosamente en saltar el potro ante la tropa. El cuento, que baraja humor y patetismo, puede leerse asimismo de manera alegórica, lo ha explicado muy bien Cecilio Alonso, como “la descomposición de unas formas épicas del poder y del dominio social, que marcaron negativamente la vida española desde 1939”[9].

“El fantasma del cine Roxy”, un homenaje al cine preferido por el autor, se basa en una anécdota real, el diálogo entre un director de cine y un guionista que lo crítica; sin duda alguna, el mismo Marsé. A este relato le dedicaría Serrat una canción que lleva el mismo título. Por su parte, “Noches de Bocaccio” constituye una burla del esnobismo, de la tonta frivolidad y del vanguardismo papanatas de las gentes de la llamada gauche divine. “Historia de detectives”, el otro cuento destacable del volumen, arranca con una cita del Libro del desasosiego, de Pessoa, que bien puede valer como resumen argumental no sólo de esta narración sino de una buena parte de la obra de Marsé. Dice así: “como los niños pobres que juegan a ser felices”. No en vano, esta pieza podría haberse desgajado perfectamente de Si te dicen que caí o de la misma Ronda del Guinardó, sin que ello significase poner en duda su valor como cuento. En este relato, Mingo Roca (el nombre del personaje proviene del apelativo de su padre biológico y del apellido de su madre) recuerda un episodio de su infancia, junto a aquella pandilla de trinxas encabezada por Juanito Marés[10], cuando jugaban a detectives y espías, y perseguían a la gente para luego contarse lo que les había sucedido, o en realidad lo que les hubiera gustado que les sucediera. Pero sobre todo se relata, al fin y a la postre, la historia del ahorcado de la calle Legalidad, sus celos, el amor por su mujer..., las penurias y el dolor sin fin de la postguerra.

Con El amante bilingüe obtiene en 1990 el Premio Ateneo de Sevilla, de la editorial Planeta. Se trata de un sarcástico relato en el que, tras la soterrada burla de la política nacionalista imperante en Cataluña, se plantea la imposibilidad de llegar a ser feliz sin enmascararse. Más en concreto, se cuenta en primera persona, diez años después de transcurridos los hechos, lo que tiene que hacer un catalán de origen humilde, e incluso folletinesco, para reconquistar a su exmujer, Norma Valentí, una burguesa catalana que padece una curiosa inclinación sexual por los charnegos más característicos, tan atractivos como primarios. La novela es, en verdad, la historia de un fracaso, pero también una burla de la política lingüística de la Generalitat, llevada a cabo durante el mandato de Convergència. El deterioro del emblemático Walden 7, de Ricardo Bofill, edificio financiado por la Banca Catalana de Jordi Pujol, en donde reside el protagonista, funciona como símbolo de la degradación de la existencia del personaje, aparte de como parodia de ciertos delirios intelectuales herederos del 68. Pero, sobre todo, la novela, cuya trama se halla compuesta con un gran distanciamiento, está llena de humor, siempre teñido por una lúcida mala leche que le permite a Marsé plantear sin ambages una cuestión silenciada por la sociedad catalana.

El embrujo de Shanghai (1994) fue una novela afortunada pues obtuvo el reconocimiento dentro y fuera de España: el Premio de la Crítica y el Aristeion Europeo de Novela. En ella cuenta ahora Marsé una historia de traiciones y desengaños, de “cómo los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos”, según se afirma en el inicio. Asimismo, debe relacionarse con la primera obra del autor, tanto por su esquema compositivo general como por el espacio en que transcurre gran parte de la acción, la torre de Anita y Susana, aunque aparezca situada en la calle Camelias en lugar de en la del Laurel. Por lo demás, el añorado progenitor de aquella primera novela aparece finalmente en Shanghai, como el ingeniero Esteban Climent Comas.

En el relato se alternan dos tramas argumentales: la primera transcurre en una Barcelona gris, en los últimos años cuarenta; mientras que la segunda se desarrolla por un lado en el exilio penoso y oscuro de los luchadores antifranquistas, en Toulouse, sin duda mitificado por los republicanos que se quedaron en España, y por otro en el exilio fabuloso, de película, de la lejana Shanghai de 1948, durante las vísperas de la victoria comunista de Mao. Si el primer exilio se presenta como un mundo real, el segundo resulta inventado. Así, Nandu Forcat evoca para los jóvenes Dani y Susana, como si les contara una aventi china, las peripecias de Kim, el padre de la joven, en la exótica ciudad. Según Marsé, la infancia sería el único territorio donde tienen cabida la esperanza, la ilusión y los sueños. Por su parte, Daniel (quien posee mucho del niño que fue Marsé) recuerda su infancia desde el presente, los paseos con el esperpéntico capitán Blay en busca de firmas mediante las cuales denunciar la `contaminación´ del barrio, además de las tardes que pasó con Susana, la niña tísica, y cómo lograron sobrevivir en una triste postguerra al calor de los relatos de Forcat sobre las andanzas de Kim en Shanghai.

Con su siguiente novela, Rabos de lagartija (2000), Marsé volvió a obtener el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. Los protagonistas de esta obra son la familia Bartra, la madre embarazada y el hijo, Rosa la pelirroja y David; pero también Víctor, el padre huído; Juan, el hermano mayor muerto; y el pequeño Víctor, quien recuerda los hechos años después, por medio de lo que le han contado y él se imagina. La peripecia central es producto del “funesto combate” que se nombra en la novela y se genera por el enfrentamiento de dos deseos contrapuestos: el del inspector Galván, colado por la pelirroja, a la que quiere conquistar mientras ella se deja querer, y el de David quien se empeña en desenmascararlo para desacreditarlo ante su madre. La novela podría leerse, por tanto, como el desarrollo de las artimañas del joven a fin de que su madre no se encandile con un policía bien parecido, quien se muestra solícito y los ayuda, aunque al fin y a la postre represente el régimen represor, pues sólo les muestra su mejor cara.

La acción empieza en 1945, con el bombardeo de Hiroshima, el año de la `bomba atomicia´, como la llama la abuela Tecla, y acaba en 1951, coincidiendo con la huelga de tranvías en Barcelona y la muerte de David, una vez éste ha asumido la verdad, tras pasar a la acción e intentar defenderla con su cámara de fotos, la única y mejor arma que posee. Casi toda la trama transcurre en la casa familiar, un consultorio médico realquilado próximo a un barranco. Desde allí se evoca la trayectoria del padre, un resistente, convertido en el fantasma que se arrastra con el culo ensangrentado; la del doctor libertario P. J. Rosón-Ansio y también los avatares del moribundo perro Chispa. Pero las historias se gestan en el toma y daca constante, lleno de ironía y sarcasmo, que David mantiene sucesivamente con su padre, sus hermanos Víctor y Juan, con el piloto derribado de la RAF, con el policía, al que le toma el pelo siempre que puede y con su amigo Paulino Bardolet, Pauli, un gordito homosexual que tiene almorranas y del que se aprovecha sexualmente su tío, además de las charlas con la abuela Tecla.

Canciones de amor en Lolita´s Club (2005) transcurre en el presente y la acción predomina sobre la reflexión. En ella, un policía bravucón, solitario y justiciero regresa a la casa familiar con la amenaza de ser expedientado y un pasado lleno de actuaciones brutales. Lo que se cuenta, por tanto, es la vuelta del hijo pródigo, su redención por amor, tras desencadenar una serie de conflictos que lo enfrentan no sólo con los miembros de su familia sino también con casi todos los estamentos sociales con los que se topa. Pero la novela es, ante todo, una historia sentimental, una tragedia amorosa con el trasfondo de un presente agitado por los atentados etarras, el tráfico de emigrantes y el blanqueo ilegal de dinero. Gran parte de la acción transcurre en un modesto burdel de carretera, donde trabaja Milena, la prostituta colombiana que enfrenta y transforma la existencia de los gemelos Fuentes.

Quizá sea en Caligrafía de los sueños (2011) donde la presencia de lo autobiográfico sea mayor que en ninguna otra de sus narraciones. Lo que se nos cuenta, en síntesis, son dos historias: el paso de la pubertad a la madurez, con la búsqueda de la identidad y el descubrimiento de la vocación de Ringo, trasunto del joven que fue el autor; y las cuitas sentimentales de Victoria Mir, Vicky, una mujer madura, sedienta de felicidad. Ambas narraciones aparecen entrelazadas no sólo por desarrollarse en un mismo espacio físico y porque la segunda proceda de la versión que el chico nos proporciona de los hechos, sino también porque la conducta de la señora Mir le muestra al joven Ringo el tipo de realidad que debe procurar eludir, tratando de no quedar engullido por ella: la del mero costumbrismo tragicómico. Así, regresa el autor a su mundo literario habitual y a sus temas predilectos, en la Barcelona de 1948, una ciudad gris y “ratonera”; contrapone apariencia y realidad, pues casi nada resulta ser lo que parece; muestra la precaria existencia y la solidaridad entre los derrotados por la guerra, junto con el despertar de la vocación y los impedimentos que surgen para llevarla a cabo y el descubrimiento de la orfandad por la ausencia frecuente del padre y el aprendizaje de la piedad, así como el despertar del deseo. Marsé baraja aquí a la perfección lo trágico y lo cómico, lo sublime y lo grotesco.

Y aunque ya ha anunciado que está trabajando en una nueva novela, provisionalmente titulada Una puta muy querida, la última publicada ha sido Noticias felices en aviones de papel (2015), con la que regresa al género de la novela corta y a varios de los mimbres que reconocerán sus lectores: el barrio de Gracia; una madre comprensiva y generosa (Ruth) y un hijo adolescente, silencioso y esquivo (Bruno); un padre ausente y cantamañas (Amador Cano Raciocinio); los niños con sus cabezas rapadas (los hermanos Rabinad); y una vecina mochales, la señora Pauli. En esta ocasión el tema es la memoria, “la abeja muerta que pica”. Los protagonistas adultos poseen un pasado que ha marcado su existencia, pues los padres de Bruno, en los años setenta, vivieron en Ibiza en una comuna hippie; mientras que la señora Pauli había nacido en Varsovia siete décadas atrás, aunque llevara desde 1942 en Barcelona, después de morir su familia en los campos de exterminio alemanes, y desaparecer su novio, un joven boxeador, durante la guerra. En 1941, con la ayuda de un oficial alemán que se enamora de ella, Hanna consigue llegar a Barcelona, para acabar convirtiéndose en corista del Paralelo.

Como suele ser habitual en su obra, Marsé se nutre del pasado, aunque en esta ocasión sea a través de los ecos de la pesadilla nacionalsocialista, de la persecución de los judíos. Sin embargo, la historia no es lo que al principio del relato pudiera parecer, pues el autor baraja varias tramas que transcurren en tiempos y espacios diferentes: Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, la Barcelona de su infancia y la de 1989, todas ellas trenzadas con maestría. Se trata, en suma, de un relato sobre el acceso a la madurez de un joven que va conociendo la amistad, el sufrimiento y el peso de la historia, junto con la solidaridad y la compasión. Tras haber padecido el egoísmo y la degradación del padre, ahora reconvertido en “vendedor de imposturas y patrañas”, el joven Bruno primero lo rechaza, para acabar estimándolo después. Como también aprende a distinguir lo que tienen de auténticos recuerdos los delirios de la señora Pauli. Si esta nunca pudo olvidarse del balcón de su casa en el gueto de Varsovia, tampoco Marsé consigue alejarse de aquellos niños pobres sin escuela de su infancia que fumaban y soñaban en la calle.

Dentro del conjunto de su obra, la crítica ha destacado la adecuación de su estilo al mundo narrado; su innegable habilidad, sobre todo a partir de ese gran equívoco que es Últimas tardes con Teresa, para dar con un tono capaz de mostrar a la perfección los conflictos que se generan en Barcelona durante los primeros años de la postguerra. En un país en el que se optó por olvidar el franquismo, Marsé se ha nutrido precisamente de esos materiales de derribo que han ido alimentado su memoria, desechos de una sociedad que se creyó impoluta pero que resultó esconder la basura bajo la alfombra. Por consiguiente, sus historias, una combinación feliz de imaginación y memoria a partes iguales, infalibles hechizando al lector, constituyen la mejor manera de combatir “la olla podrida del olvido”, para decirlo con una frase de Un día volveré. En su caso, la novela no pretende ser un arte de lo que fue, sino de lo que pudo haber sido. De ahí que sus personajes y su mundo sean los propios de la durísima postguerra española, con los barrios de su infancia, la niñas bien de la burguesía, el proletariado, la oposición clandestina... Los vencidos, en suma. Un espacio fijado en el tiempo por esa ficción que es siempre la memoria.

Marsé se vale de dos registros lingüísticos diferentes: el más literario (e incluso lírico, en ocasiones) del narrador, y otro más suelto y espontáneo, propio del diálogo. La divergencia entre ellos, la natural y frecuente transición entre uno y otro, no entra en conflicto. Antes bien, hace que la historia fluya con absoluta normalidad. El narrador aporta entidad y sentido al marco en el que se desenvuelve la acción, así como a los diversos elementos que aparecen en el espacio. De hecho, lo presenta muy someramente, junto con los personajes. En los diálogos, en cambio, utiliza Marsé una lengua literaria basada en el habla cotidiana: pone en boca de sus criaturas un idioma mestizo, un castellano diglósico, plagado de catalanismos, variante esta que puede oírse todavía hoy en Barcelona, en barrios cuya convivencia entre burgueses catalanes y emigrantes era frecuente.

Una parte importante del oxígeno de sus mejores páginas suele proceder del humor que acostumbra a enriquecer con ironía y sarcasmo. Quizá por ello, aquel que prefiere Marsé provenga de cierta dosis de mala leche, de la sana indignación que produce lo injusto o arbitrario. El humor constituye, en definitiva, la mejor “estrategia para hacer más soportable la verdad”, “la expresión más noble de la verdad”[11]. Su más acusada veta es la tragicómica, la cual tal vez alcance su cumbre mayor en el cuento “Teniente Bravo”. Pero también el humor puede ser en ocasiones una defensa, y de este modo lo utiliza David en Rabos de lagartija en relación con el inspector Galván, el enamorado complaciente.

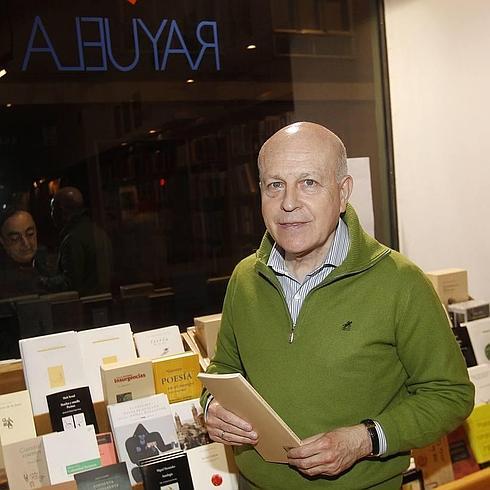

Así las cosas, parece que Marsé se haya pasado la vida soportando con cachazuda paciencia algún que otro sambenito, o bien intentando aclarar este o aquel malentendido. Primero, Carlos Barral y cía. se empeñaron en que fuera la quintaesencia del escritor obrero, aunque él nunca estuviera por una labor que quizá le iba a proporcionar réditos a corto plazo pero que, a la larga, lo hubiera condenado sin duda al olvido, como a tantos otros que se apuntaron a aquella ocasional estética. Marsé sólo aspiraba a ser un contador de aventis; un narrador intuitivo capaz de conmover y entretener a los lectores con unas historias que en el fondo, enmascaradas en mayor o menor medida, él mismo había vivido. Que la vida no es como la esperábamos ya lo mostró Chejov con absoluta lucidez, y nos lo recordó Gil de Biedma. Años después, Elías Canetti nos mostraría lo poco que suele quedar de cuanto soñamos, aunque pese lo suyo... De hecho, estas son también las lecciones de Marsé, pues los sueños juveniles se corrompen con la madurez. En definitiva, junto a unas cuantas narraciones memorables, Marsé nos ha dejado otros tantos personajes inolvidables, como esa dorada Teresa que va y viene sin cesar; o el iluso arribista Manolo Reyes, el Pijoaparte; o tal vez ese “luchador que ha dejado de luchar” que es Jan Julivert Mon; o Java, el niño Sarnita y Aurora/Ramona; o incluso la prima Montse, Susana, la pelirroja Rosa y la señora Mir, Vicky, o aquel otro personaje bajito, moreno, de pelo rizado, que siempre andaba enredando entre las chicas... Todo ese mundo de memoria e imaginación desatada lo ha levantado un individuo que se retrata a sí mismo como “bajo, poco hablador, taciturno y burlón”, un escritor que en un país en el que cada vez hay más gente con deseos de formar parte del rebaño, ha sido capaz de mantener su voz propia, discordante, ajena a las componendas y parabienes del poder, ya sea este local, autonómico o nacional. Y así esperamos que continúe mientras nos llega esa nueva novela cuyo título definitivo no será probablemente Una puta muy querida, pues también se lo cambiará poco antes de que entre en imprenta. FERNANDO VALLS

[1]. Vid. Josep Maria Cuenca, Mientras llega la felicidad. Una biografía de Juan Marsé, Anagrama, Barcelona, 2015.

[2]. Vid., por ejemplo, en Ronda del Guinardo, el pasaje en que Rosita recuerda a su violador, inspirado en las líneas finales de La Regenta, en donde se habla de “su boca sin dientes, que olía a habas crudas y era resbalosa y blanda como un sapo”.

[3]. Cf. El Pijoaparte y otras historias, Bruguera, Barcelona, 1981, p. 49. En este volumen de imprescindible consulta, muy poco utilizado por la crítica, respondiendo a las preguntas de Lolo Rico Oliver, el autor comenta, una a una, todas sus obras.

[4]. Encerrados con un solo juguete, Lumen, Barcelona, 1999, p. 206.

[5]. Vid. El Pijoaparte y otras historias, p. 114.

[6]. Al menos eso se deduce de la encuesta de la revista Quimera, núms. 214-215, abril del 2002, dedicado a “La novela española del siglo XX”.

[7]. Puede verse mi artículo “Teoría y práctica de la aventi en Juan Marsé”, Ínsula, núm. 755, noviembre del 2009, pp. 23-27.

[8]. En una encuesta publicada por la revista Quimera, núms. 242 y 243, abril del 2004, en un monográfico dedicado al cuento español del siglo XX era recordado, junto a “Cabeza rapada”, de Jesús Fernández Santos, como los mejores relatos de la centuria pasada.

[9]. Cf. “`Teniente bravo´. Juan Marsé”, Quimera, ibid., pp. 68 y 69.

[10]. El autor, como es habitual en él, juega aquí con la similitud de los nombres de los personajes con los suyos propios. No sólo vuelve a utilizar el Marés/Marsé sino que también se dice que la madre de Mingo se llama Berta Roca. Lo que nos hace recordar que las dos madres de Marsé, la biológica y la adoptiva, se llamaban, respectivamente, Rosa Roca y Berta Carbó.

[11]. Vid. Juan Cruz, “Juan Marsé. El escritor descalzo”, Gentleman, núm. 2, noviembre del 2003, p. 55.