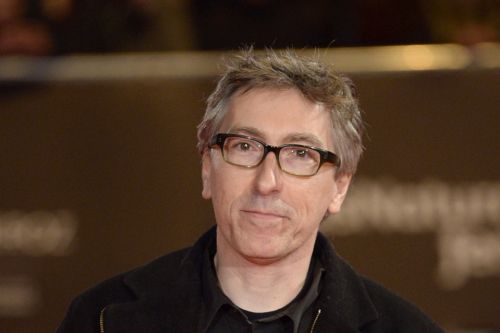

Firmándola Jean Echenoz, ese gran escritor francés actual, esta novela, la última que aparece (por ahora) traducida, es algo, o mucho más, que una de espías, que también lo es. Es, sí, o también, una parodia del género, pero ojo con hacer de la palabra “parodia”, un lugar común; o si lo es, si se quiere ver así, que sea una parodia, es una inteligentísima novela de espías, con todos los matices que se quiera, y enriqueciéndola -Enviada especial, la novela- con una sutilísima línea de humor. Los lectores fieles de Echenoz recordarán seguro otra novela, Lago (1991, 2016, Anagrama), en la que ya trataba este género de espías, quizá de forma más disparatada, y con un humor de mayor calibre, que esta que nos ocupa. Así que, vayamos por partes. Uno como lector no vive nunca en una cápsula de aire, aislado, y uno desde su capricho, y desde su juego de dados con el azar, se ha encontrado, en este caluroso mes de julio, cuando la envío a la revista, cumpliendo los plazos establecidos, leyendo a Echenoz a la vez que disfrutaba (re)leyendo a Boris Vian y a Jean-Patrick Manchette, esos dos estupendos escritores que, siéndolo ambos, escritores, han engrandecido desde siempre la novela policiaca a la manera francesa. Pues lo mismo ocurre con esta novela, una de espías, del gran Echenoz, un autor emparentado con, entre otros, dentro de la órbita del país vecino, Pierre Michon (por cierto, a Michon le entrevistan en el canal francés internacional TV5, que la protagonista femenina de la novela encuentra en la capital de la hermética Corea del Norte, a lo de Corea voy enseguida: lo de TV5 no sé si es sano y añejo chauvinismo, Echenoz sabrá, pero al parecer se ve en Pyongyang). Echenoz es autor de un buen número de novelas largas y, muchas, cortas, muy abundantemente publicado en España (en Anagrama, sobre todo) y en mi reciente memoria de lector está esa trilogía -estupenda- de vidas noveladas dedicadas a Ravel -el músico-, al corredor checo Tras el Telón Zátopek -Correr- y al desdeñado y recuperado Hombre de Luces, Tesla -Relámpagos-, además de una brevísima y hermosísima historia sobre la Gran Guerra -14: no cabe más precisión minimalista…-. Estas, en fin, han sido mis lecturas de Echenoz más recientes, en la fresquera me quedan otras, aguardando la ocasión propicia, hasta encontrarme, ahora, con esa sutil y elegante novela de espías, no excesivamente paródica -que sí- y levemente humorística -que también. ¿Y Manchette y Vian? No tiene esta de Echenoz la violencia y la rabia de las de Boris Vian, ni la carga política de las de Manchette, pero de los dos algo tiene, sí, Enviada especial. Una novela que, como las clásicas del género -insisto, una de espías-, sigue más o menos la plantilla que está obligado a usar, para desde la primera página no dejar de ser Echanoz, de ir por su cuenta. Se nos muestra, sí, una leve intriga, una cierta -y disparatada, acaso inverosímil, también- operación encubierta de los servicios secretos franceses, o un empecinamiento de un general de esos SSF que aspira a hacer méritos sin encomendarse ni a dios ni al diablo -ojo, que esto no es un spoiler-. Tal vez a Echenoz del género, de los servicios secretos, de las operaciones encubiertas le atraía lo disparatado que ayer y hoy se esconde tras el mundo del espionaje: uno, este lector, el que no vive en una campana de cristal, ha sido muy partidario, estos meses de atrás, de las dos temporadas de Oficina de infiltrados, las peripecias de los servicios secretos franceses “en tiempo real” en Siria e Irán: una serie estupenda, un auténtico succès televisivo en Francia. Pues bien ese sutil humor, convenientemente subrayado y nada grueso, que uno veía en esa serie, lo encuentro, magnificado por el oficio literario de Echenoz, en esta estupenda novela. Una novela que tiene tres partes, la captación del personaje femenino para que haga de matahari en Pyongyang, el secuestro-preparación de la misma y la puesta en escena de sus encantos allá lejos, en la capital norcoreana. Echenoz utiliza ciertas (mínimas) convenciones del género para manejarlas en su terreno (literario). Le interesa más el ir y venir de sus personajes literarios por París, que la acción puramente aventurera. Y ciertamente ninguno del elenco tiene papel (insignificante) sin palabra de relieve. Todos, gracias a la pericia del autor, quedan atrapados en la tela de araña del lector o más bien este queda atrapado en la de Echenoz. Este se nos presenta todo el rato a pie de calle, literalmente a pie de obra, mezclándose con sus personajes, como si fuera uno más, omnisciente, eso sí, al modo decimonónico, quedándose ora con el lector, ora con uno de los personajes, al que le toque la china. Este acercamiento algo forzado –algo: hay que decirlo- le sienta bien a la postre al texto, levemente parodiado, como si Echenoz se burlara de las convenciones del género. Este carácter paródico, este uso, que no abuso, del humor se muestra más claro y evidente en la apoteosis final, la frustrada –y no digo más, que vivimos en tiempos de spoiler- operación norcoreana. No sé si Echenoz conoce de primera mano Corea del Norte, si ha estado allí, o se ha documentado a fondo, pero describiendo esa realidad, ese artificio de país, parece como si se hubiera divertido ante tanto disparate a mayor gloria del Nietísimo, el Líder Supremo (también es verdad que ayuda mucho a tanta risa esa pareja tan tintinesca, con algo de Hernández y Fernández, que son los dos guardaespaldas de la matahari inmovilizados por las estrictas normas norcoreanas). Estas páginas, por cierto, me han recordado mucho un viaje tolerado, organizado y controlado que realizó el escritor portugués José Luis Peixoto a aquel país y que con el título de Dentro del secreto. Un viaje por Corea del Norte editó no hace tanto Xordica Editores. En el libro de Peixoto, como en el de Echanoz la realidad es mucho más paródica que la ficción. Y de esto trata, entre otras cosas, esta novela, una de espías. No solo.- JAVIER GOÑI

Jean Echenoz, Enviada especial, Barcelona, Anagrama, 2017.