El lamentable caso del señor Silva da Silva e Silva yace encerrado en los archivos del doctor Costa da Costa e Costa, psicoanalista portugués, y solo hoy puede ver la luz, considerado el “vencimiento” del caso, como más tarde se verá, sin que con ello se vperjudique en manera alguna la sacrosanta privacidad del señor Silva da Silva e Silva.

El señor Silva da Silva e Silva nació en mil novecientos cuarenta y dos en un gracioso barrio de la ciudad de Lisboa, el Restelo, lugar elegante y letificado por jardines, escogido como barrio residencial por las familias lisboetas de buen tono y zona predilecta de las embajadas de todo el mundo. Su padre, al parecer, era un afamado veterinario, a quien se confiaba la salud de los delicados caballos árabes usados en las touradas y criados precipuamente en la zona de Alter do Châo, tradicional sede de fincas y finquitas de la pequeña aristocracia portuguesa descendiente de los Marialva (familia notablemente antipática, según dicen algunos, por más que esto, con el asunto que aquí se trata, no tenga nada que ver).

El señor Silva da Silva e Silva fue el hijo único de una madre que había dejado ya de ser joven cuando lo tuvo, lo cual, a decir del médico de Oxford que más tarde lo sometió a cura, podría hallarse acaso en la raíz de sus tormentosos problemas. Pero no anticipemos el diagnóstico final, que, como veremos, fue muy distinto por lo demás. Tuvo, el angelote, como suele decirse, una infancia “dorada”, con muchos juguetes, muchísimos. Todos lo adoraban, su papá, su mamá, su vieja criada de confianza, Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo, a quien todos llamaban familiarmente en casa Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo (cosa de lo más comprensible, si se piensa en la abnegación de las criadas de otros tiempos), y hasta la joven criadita Maria de Samantha, la última en llegar a la casa de los Silva da Silva e Silva, y bastante descaradilla, por cierto. Y es que resultaba natural querer a aquel niño: muy mono, de pelo rubio dorado sobre una tez clara (evidentemente, sus cromosomas eran de cepa céltica, como los de su madre, y no árabes como los de su padre, aceitunadillo y bastante velloso además), una sonrisa siempre radiante en su amable carita, incluso con los extraños, sin la menor sombra de recelo ante la maldad del mundo, lo que sí caracterizaba a sus padres, según decían los conocidos. Era una alegría contemplarlo. Si en lugar de los dos caballos árabes de la gloriosa familia Costa da Silva e Costa e Costa, como nos lo muestra su primera fotografía de su infancia, hubiera habido un buey y una mula, el pequeño Silva da Silva e Silva sería igualito igualito al Niño Jesús, tal como se ve en los famosos calendarios del Padre Piedoso del Montequeso Mantecoso, fundador del Opus Night, una pía comunidad de creyentes, decididos a defender a toda costa no solo la Vida sino también la Bolsa.

Además de dorada, la infancia del señor Silva da Silva e Silva fue también feliz. Por lo menos hasta su segunda parotiditis. Porque la primera parotiditis la tuvo como todos los niños, al igual que la varicela, la escarlatina, la rubeola, el sarampión, la tosferina y todo el resto de las inevitables enfermedades infecciosas que atormentan la infancia de los seres humanos (lombrices no, porque no son una enfermedad infecciosa y porque en casa de los Silva da Silva e Silva la comida era de primera calidad).

Durante todas esas enfermedades, el pequeño Silva da Silva e Silva fue objeto de los amorosos cuidados de su mamá, de su papá, de su médico de cabecera, el doctor Fonseca da Fonseca e Fonseca, así como de su vieja criada de confianza, Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo, a quien todos llamaban familiarmente Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo. El preanuncio del lamentable caso que iba a atormentar la vida del señor Silva da Silva e Silva se presentó, por lo tanto, con la segunda parotiditis, vulgarmente llamada paperas. El trece de mayo de mil novecientos cuarenta y siete, día de su quinto cumpleaños, a la par que aniversario de la milagrosa aparición de Nuestra Señora a los tres pastorcillos de Fátima; aquel día, los padres del pequeño Silva da Silva e Silva, de regreso de las sacras celebraciones en la Basílica de Estrela, donde habían cantado pías loas no solo para conmemorar la aparición de Nuestra Señora, sino también para comunicarle que, si lo consideraba oportuno, no dudara en aparecer de nuevo, pues todo el mundo estaría encantado, porque repetitia iuvant, le vieron salir a su encuentro en el pasillo, con los piececitos descalzos, los ojos enrojecidos, el cuello hinchado como un almohadón, la frente en llamas a causa de la fiebre.

—Este niño tiene paperas —exclamó la vieja criada Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo, a quien todos llamaban familiarmente Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo.

—Pero si ya las ha pasado —replicaron al unísono sus consternados padres.

Fue llamado para una consulta el doctor Silva da Costa e Silva, quien confirmó el diagnóstico de parotiditis. Si bien, detalle importante, únicamente en sus síntomas. Porque exámenes más minuciosos a los que el escrupuloso doctor Fonseca da Fonseca e Fonseca le sometió, revelaron que a tales síntomas no resultaba corresponder patología alguna. Fue así como dio comienzo el lamentable caso del señor Silva da Silva e Silva.

Al año siguiente contrajo unas fiebres tifoideas que casi lo llevan a la tumba. O, mejor dicho, los síntomas de estas, porque en un examen minucioso de la orina y de las heces no se detectó la bacteria del tifus. Cuatro años más tarde, llegó el turno de la malaria (enfermedad obviamente inconcebible en un barrio elegante como el de Restelo, por mucho que Portugal, en aquella época, no fuera exactamente un país de lo más avanzado, como tantos otros, por lo demás) con tercianas espantosas, sudoración y delirios. Pero tampoco esta vez el agente patógeno pudo ser detectado al microscopio. A los catorce años, se le manifestó, con todas las de la ley, una potente meningitis, de esas que presentan dos opciones ineluctables, el fallecimiento o la demencia incurable, que sumió a los desdichados padres del pequeño Silva da Silva e Silva en el pánico más absoluto. Al cabo de una semana, el muchacho estaba mejor que nunca.

La adolescencia del joven Silva da Silva e Silva, que entretanto iba convirtiéndose en un muchacho de lo más atractivo, objeto de lascivas miradas por parte de sus compañeras de colegio (“Loiro era e bonito e de aspecto gentil”), como tuvo ocasión de decir una de sus profesoras de secundaria, quien, en vez de apreciar a Florbella Espanca, poetisa muerta suicida por amor, se concentraba quién sabe por qué misteriosas razones en Dante Alighieri, por más que en traducción portuguesa, se presentaba bastante difícil. A los quince años contrajo una blenorragia con numerosas complicaciones, como es natural, sin haberse acercado jamás a hembra alguna (en el Portugal de la época, ¡no faltaba más!), y por lo tanto completamente sintomático, que, como es natural, no fue curada por la penicilina que contra sus síntomas resultó poco eficaz, sino por los amorosos cuidados maternos, por las exquisiteces culinarias de la devota Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo, a quien todos llamaban familiarmente Maria da Piedade de Lourdes da Ascençâo, y por unas vacaciones, notablemente prolongadas, en la finca de la aristocrática familia Costa da Silva e Costa e Costa, cuya generosidad llegó al extremo de transformar algunos de sus establos en una dépendance habitable, obra confiada al arquitecto Costa da Costa e Costa (primo del doctor Costa da Costa e Costa, que más tarde se convertiría en su psicoanalista), uno de los más caros de Lisboa.

Mientras tanto, el muchacho se había hecho un hombre y había emprendido estudios de historiografía en la universidad local, entre una enfermedad y otra; o mejor dicho, entre los síntomas de una enfermedad y otra. Y había encontrado una novia, enamorada como loca de él, dado que era un hombre muy guapo, tal como su adolescencia daba ya a entender, la hija única del rey de los tribunales de Lisboa, el célebre abogado Fonseca da Fonseca e Fonseca, primo del médico de cabecera de la familia Silva da Silva e Silva.

La muchacha, de familia cosmopolita y acostumbrada por lo tanto a las grandes capitales europeas, a diferencia de su prometido, quien, aparte de Lisboa, solo conocía Santa Comba Dâo, aldea natal de António de Oliveira Salazar, sobre el que joven Silva da Silva e Silva estaba escribiendo su tesis de licenciatura, armándose de valor, un día en el que se hallaban en el paseo marítimo de Cascais, justo delante del palacete del ex rey de Italia, Humberto de Saboya, le dijo:

—Yo creo que tienes algún complejo freudiano que te horada el alma. Lo que te hace falta es un psicoanalista.

Fue así como dio comienzo el análisis psicoanalítico del joven Silva da Silva e Silva, en busca de su misterioso complejo, con el doctor Costa da Costa e Costa (primo del arquitecto que había reformado los establos de la aristocrática familia Costa da Silva e Costa e Costa), uno de los más caros de Lisboa, que se prolongó durante años, no solo porque las terapias psicoanalíticas, como es bien sabido, son largas, sino sobre todo porque el complejo que desencadenaba los dañinos síntomas de las inexistentes patologías del señor Silva da Silva e Silva se hallaba realmente reprimido, en un profundísimo agujerito de los abismos de su inconsciente, donde el pese a todo penetrante escandallo del doctor Costa da Costa e Costa era incapaz de llegar.

Pasaron los años, el desafortunado señor Silva da Silva e Silva había alcanzado su cuadragésimo cuarto año de edad. A estas alturas, se había licenciado brillantemente y había emprendido una aún más brillante carrera de historiador. Pero no se había casado aún con su amadísima Maria da Contriçâo das Chagas e das Angústias Costa da Silva e Costa e Silva e Costa. Entre otras cosas, porque, más que frecuentar esos lugares horizontales propios de las personas que se aman, como la muchacha hubiera deseado, el señor Silva da Silva e Silva era más que nada asiduo del diván del doctor Costa da Costa e Costa (primo del arquitecto Costa da Costa e Costa), hablando, hablando, hablando, y desentrañando sus más remotos recuerdos infantiles, en una fatigosa búsqueda del trauma que hacía de su vida un infierno.

Hasta que un día, en su deslavazado relato, que el doctor Costa da Costa y Costa, con un eco vagamente lacaniano, definía el Verbo del Yo averiado, el señor Silva da Silva e Silva rememoró el potrillo. Un flash, una escena de su infancia más temprana que el tiempo parecía haber borrado. Y aquel potrillo él lo divisaba encabritado con las patas anteriores extendidas por el aire, mientras su cuerpecillo de tierno infante rodaba por los suelos. El doctor Costa da Costa e Costa, de dicha escena aludida de forma tan fantasmagórica infirió un trauma metafóricamente fálico: en el más tierno Inconsciente del señor Silva da Silva e Silva había un fantasma de formas equinas, y en esa sombra, enterrada en lo más profundo del señor Silva da Silva e Silva, se hallaba en la raíz de todas sus desgracias, como le había ocurrido al pequeño Hans ¡Pobre pequeño Hans! ¡Pobre pequeño Silva da Silva e Silva! Con todo, el doctor Costa da Costa e Costa era un psicoanalista escrupuloso y prudente. No quiso extraer conclusiones apresuradas ni ahondar en tal dirección, orientando el análisis exclusivamente sobre aquella intuición suya. Hizo como si no pasara nada, pero esa misma noche telefoneó a su Maestro, un gran psicoanalista de Oxford, que le había transmitido toda su doctrina, para consultarlo con él. El gran estudioso inglés, el profesor Smith of Smith and Smith, fulminante como a veces saben serlo las grandes eminencias científicas, se limitó a decir:

—Que venga a verme, ya me encargo yo.

El señor Silva da Silva e Silva se trasladó pues a Gran Bretaña, para confiar su lamentable caso en manos de quien tal vez pudiera curarlo. Alquiló un pisito en Oxford (que gravaba notablemente sobre las arcas casi agotadas de su pobre familia) y allí se instaló, renunciando a la presencia de su amada Maria da Contriçâo das Chagas e das Angústias, que acudía a visitarlo cada año el veintiocho de mayo, día en el que el general Gomes da Costa (con un Costa solo) había desalojado del parlamento portugués la quejumbrosa y perniciosa democracia, así como a sus predilectos estudios sobre la vida del doctor António de Oliveira Salazar, sobre cuya grandiosa vida en las bibliotecas de Oxford la bibliografía era escasísima, o mejor dicho, inexistente.

Entretanto, iba estrechando una amistad con un becario italiano que aspiraba a convertirse en doctor en Filosofía de la ciencia, de quien en sus cartas al doctor Costa da Costa e Costa, que exigía ser informado de todo, proporciona un exhaustivo retrato, porque en aquel hombre había encontrado, como iba diciendo, una afinidad electiva, goethianamente entendida, y no solo humana, sino también ideológica; y lo describía come un hombre de enorme sensibilidad, con un vastísimo conocimiento de Julio Verne, y atormentado, como si le royera por dentro un sentimiento de culpa, por una culpa que no era suya, sino de las costumbres de su país, de sus leyes republicanas. Nacido en una aldea rural de la Toscana, pero de una Toscana apartada y secreta, tan secreta como para haber salido indemne de las degeneradas ideas del Renacimiento, y donde ni siquiera las llamadas ideas «ilustradas» del duque Leopoldo de Lorena habían conseguido penetrar, él sentía, por haberse dedicado a estudiar a ese hereje de Galileo, que había traicionado la cultura de sus inocentes antepasados aldeanos, tolemaicos por naturaleza, cuyas creencias, cuya silvestre bondad, si así podía decirse, por más que no hubiera leído aún a Rousseau, que el señor Silva da Silva e Silva no se había atrevido a recomendarle porque, tras aquella magnífica idea del buen salvaje, el ginebrino, como es bien sabido, celaba toda una serie de ideas libertinas (por ejemplo, empreñar a las marquesas o a las condesas que lo acogían en sus vagabundeos de château en château) que sin duda turbarían a su amigo italiano y bloquearían el proceso de revisión que había emprendido en sus propios estudios cientifistas. En efecto, en vez de en la austera biblioteca de la universidad, a esas alturas prefería meditar acerca del peligroso relativismo en el cálido ambiente de un pub regentado por un jovial italiano del sur, que con cordialidad muy mediterránea los recibía cada día con una antigua expresión, probablemente de origen prelatino, “my best wishes aa pucchiacchia 'e màmmeta”; y es que la idea pecaminosa del relativismo no le consentía el sosiego, habiendo comprendido él que en este mundo nada es relativo, y le dejaba insomne todas las noches. Y ese insomnio culpable sin culpa, poco a poco había ido descomponiéndole las facciones, provocándole incluso un ligero bocio y haciendo que pareciera un muerto viviente: pálido, alucinado, con dos enormes ojeras azuladas, típicas de determinados jovenzuelos degenerados que desahogan su propia concupiscencia con la mano en sus genitales y a los que San Luis Gonzaga devuelve a la recta vía. Pero él no era en absoluto un jovenzuelo, todo lo contrario, era un hombre maduro y sus ojeras, desde luego, no se debían a tocamientos —por más que eso el señor Silva da Silva e Silva nunca tuviera el valor de preguntárselo, porque, si bien había confiado su propio ser a la más férrea lógica del psicoanálisis, en su interior sabía que los caminos del Señor son infinitos, y que un arrepentimiento, una sana revisión de la propia vida y de la historia puede pasar incluso a través de un pequeño vicio secreto, que al fin y al cabo es innocuo, porque no produce embriones.

Una cosa que atormentaba especialmente a su amigo italiano era la protección de la pureza de la raza occidental, e itálica en particular, que veía fuertemente amenazada; una inconsciente alarma debido al peligro que corrían sus paisanos, que habiéndose desposado siempre entre consanguíneos desde el Neolítico inferior (parece que ni siquiera los nazis, cuando devastaron la Toscana, se percataron de la existencia de aquella aldea oculta entre los montes) habían sido capaces de mantener una raza purísima, que más pura es imposible, de la que él era precisamente un inequívoco ejemplo. Pensándolo bien, la aldea del amigo italiano del señor Silva da Silva e Silva era un lugar realmente protegido por Dios, al menos por ese Dios para quien reviste particular importancia la raza pura del Neolítico inferior de nuestro Occidente. En efecto, aquella aldea, más que una comunidad, era una extensa familia, que remontaba sus orígenes a un atávico palafito de homínidos que, una vez desecadas las charcas pantanosas circunstantes, de una primitiva economía basada en la cría de cabras y verracos silvestres, habían pasado a convertirse en agricultores, porque un céfiro antiguo, de esos que soplaban sobre el mundo aún virgen, llevó un día hasta allí cierta forma de polen, y alrededor de su palafito, para su enorme estupor, vieron crecer árboles que producían jugosos frutos en forma de pera y que ellos inmediatamente llamaron «peras». Y gracias a aquellos frutos pudieron darse un nombre, pues hasta entonces no lo tenían, llamándose siempre con un expeditivo «oe, oe»: los Della Pera. Y a partir del palafito, la familia se había extendido formando una aldea de una decena de cabañas, trasformadas en el curso de los milenios en viviendas de piedra sin argamasa: en la calle principal, las cuatro casas pertenecían a las hijas y a los hijos de los Della Pera nativos; más arriba se levantaban las casas de los nietos de los Della Pera, y en los alrededores, aquí y allá, las viviendas de las criatura resultantes de los distintos cruces entre los Della Pera. Y, siglo tras siglo, finalmente, había surgido anche una casa parroquial, con un reverendo Della Pera, hijo de algunos Della Pera que habían muerto de peste bubónica, un hombre fláccido aunque enérgico, introductor de la religión verdadera entre aquella comunidad que adoraba las cabras y los verracos, y a los que reveló que no se debe desear la mujer de otro, algo por lo demás imposible siendo toda hembra de por allí una Della Pera. Estábamos en mil ochocientos sesenta y el viejo y querido suelo italiano, dominado por los austriacos, por los Borbones y por un papa que sabía cómo tratar a la plebe, estaba a punto de ser entregado, gracias a un ateo en camisa roja, a una familia real que hablaba francés, a un primer ministro que quería hacer que todos fueran italianos y que tenía la manía del registro civil y de los censos. Los Della Pera, obedientes, se inscribieron en masa en el registro civil como los Della Pera y, obligados a dar un nombre a su propia aldea, la bautizaron como Santa Della Pera en Colina, porque estaba a las faldas de un monte y el sol les daba hasta las dos de la tarde, para iluminar después la cima de la colina que los Della Pera consideraban un lugar forastero.

Para el señor Silva da Silva e Silva hallar un modo para comunicar con el aspirante a filósofo de la ciencia no había resultado fácil. Porque este no hablaba portugués, lo que era comprensible, pero es que además se negaba a hablar inglés, no por dificultad intelectiva, como insistía en especificar, sino porque lo consideraba un idioma bárbaro, y sobre todo protestante. Y no había querido estudiar francés, juzgándolo el habla caprichosa de ese Siglo de las Luces que había alumbrado la guillotina y a los jacobinos, gentuza que había cortado la cabeza a un montón de personas con apellidos dotados de preposiciones; y aunque fueran preposiciones con minúscula, no dejaba de tratarse de preposiciones, y a ellas el Della Pera era particularmente sensible. Pero el señor Silva da Silva e Silva, que presumía de conocer ciertas presuntas palabras del antiguo luso, que ciertos presuntos arqueólogos habían hallado en la cerámica de las excavaciones de la presunta Citânia, una comunidad del Neolítico inferior, se percató de que su amigo aspirante a filósofo, acaso porque el neolitiqués inferior era la lengua común de toda la civilización del Occidente (una auténtica lengua de nuestras raíces, que hubiera merecido figurar en la Constitución europea a la par que otras raíces) empezó a desempolvar algunas palabras que había aprendido en sus fugaces años de la Universidad de Coimbra. Lo que más temía el amigo del señor Silva da Silva e Silva, cual magnifico ejemplar de pura raza del Neolítico inferior, era que su estirpe, que identificaba con la aldea de Santa Della Pera en Colina, esa estirpe feliz de la prehabla, precedente a la llegada de mestizos como Eneas o los etruscos, pudiera ser contaminada por la circulación de razas vagabundas como los judíos, los islamitas o los magrebíes, que tanto podían ser judíos como islamitas; los curdos, o incluso los africanos, esos que eran negros pero negros de verdad. Razas que se alejaban volando en enjambres de sus colmenas de origen, como abejas famélicas, para ir a absorber el néctar de las flores de las peraledas ajenas. De modo que el señor Silva da Silva e Silva, quien para alcanzar la cultura que a esas alturas hacía de él uno de los mayores historiadores de la escuela de Santa Comba Dão no solo había debido estudiar a los más inasequibles pensadores lusitanos, como el mariscal Carmona o el cardenal Cerejeira, amiguete de Salazar y muy apreciado por Pío XII, sino también a pensadores extranjeros de la talla de Gobineau, Giovanni Gentile y Maurice Barrès, decidió un día que había llegado el momento de poner al corriente a su amigo italiano de la profundidad temática del filósofo francés. Y le habló de la famosa conferencia que el eximio pensador, bajo los auspicios de la Association pour la Patrie, había pronunciado el diez de marzo de mil ochocientos noventa, titulada La terre et les morts, en la que demostraba, sin el menor atisbo de duda, que la tierra pertenece a quienes, allí abajo, tienen sepultados a sus muertos: do you understand? No era fácil hacer entender al Itálico el significado de la palabra francesa «terre», que en portugués se dice «terra», hasta que un día, en el pub regentado por el amable señor que siempre los recibía con sus best wishes a pucchiacchia 'e màmmeta, ayudado acaso por tres o cuatro pintas de cerveza roja, el aspirante a filósofo de la ciencia tuvo una revelación, y como en una epifanía joyceana exclamó: «Ah, la tèra!», que es como se pronuncia en su aldea desde hace millones de años la palabra que indica los terrones y lo que está debajo, sea caolín o basalto. Y con tèra dijo también: «La guèra!», porque la idea de la propia tèra hizo que su pensamiento saltara a la guèra: para defender la propia tèra, come es lógico. Solo que seguía sin entender bien a qué venía eso de los muertos, se le escapaba el nexo. De modo que el señor Silva da Silva e Silva, con algunas palabras en neolítico occidental, y sobre todo mediante gestos, que son un lenguaje universal, se lo explicó pacientemente:

—Os mortos, les morts, los difuntos, the deads se meten bajo la tèra, do you understand?.

Al aspirante a filósofo de la ciencia le costaba entender.

—El muerto a la tèra —repetía con flema el señor Silva da Silva e Silva—, muerto a la tèra, percebe?».

El Itálico tenía en el rostro la antigua expresión de su estirpe que había evitado durante siglos todo mestizaje, esa expresión originaria, purísima, del Neolítico inferior. De modo que el señor Silva da Silva e Silva, haciendo el gesto de uno a quien le da un patatús y cae desplomado, mientras con la mano derecha extendida señalaba el suelo, dijo:

—You pataleta —que es come se dice «patatús» en portugués—, you bajo tèra, do you understand?

En ese momento el aspirante a filósofo de la ciencia comprendió el lazo que existe entre el muerto y la tierra, y el señor Silva da Silva e Silva, en parte en portugués y en parte en neolítico occidental, siguió explicándoselo:

—¿Y qué alimenta, por ejemplo, el peral que crece en nuestra tierra? El muerto, nuestro muerto. Esa es la fuerza de la autoctonía, ¿entiende la palabra?, la autoctonía es la linfa que nuestros muertos dan a nuestros perales y a nuestras peras, el suyo es un abono sagrado, hecho de las mismas células de nuestra raza que hace de nuestra tierra un producto de denominación de origen, piense en las peras williams austriacas, que los austriacos consiguen que crezcan hasta en las botellas de aguardiente: ¿sabe por qué son de una calidad inigualable? Porque son arias de la mayor pureza, porque los serbios detuvieron a los sarracenos a las puertas de Viena. No hay ni un solo turco bajo estos perales, querido amigo, ni un solo turco, do you entender o no?».

El aspirante a filósofo de la ciencia, al oír hablar de esas peras y perales, por más que en su aldea no crecieran williams sino las llamadas peras almizcleñas, entendió, vaya si entendió. Porque una pera no deja de ser una pera, es más, come hubiera dicho Gertrude Stein, una pera es una pera es una pera.

Fue realmente una hermosa amistad, basada en la camaradería y en la autoctonía, palabra que el aspirante a filósofo descifraba mal al ser de origen griego, pero que entendió mejor cuando el señor Silva da Silva e Silva le reveló que la palabra latina correspondiente a autóctonos era «terrigenes», es decir, terreno. Una camaradería que por desgracia duró solo tres meses, porque el aspirante a filósofo tenía una beca trimestral que le pagaban los sanperalistas en Colina que habían tenido que emigrar a los lugares más remotos del globo, porque en Santa Della Pera en Colina las peras no bastaban para todos. Y el presidente de la comunidad emigrada, gente que se hallaba a San Paolo tanto como en Canberra, cuando leyó el informe que el becario le había enviado para conseguir la renovación de la beca, reunió la asamblea de los socios de Nueva York (la sede estaba en Nueva York, ciudad mestiza como pocas) y dijo:

—Estimadas socias y estimados socios, tenemos a un sanperalista en Colina a quien le hemos entregado nuestros ahorros durante tres meses para que cursara estudios en Inglaterra, que viene a decirnos que la tierra pertenece a los muertos que están enterrados bajo ella. Nuestros abuelos y nuestros padres, para no morir de hambre en ese agujero, fueron a morir a las cuatro esquinas del globo. Lo mejor será que devolvamos al becario a su pueblo, y que la palme debajo de un peral.

Y de esta forma le retiraron la beca, a mano alzada. Pero entre tanto, el aspirante a filósofo, tras la gran experiencia cultural que había vivido con el señor Silva da Silva e Silva, quien le aconsejaba que abandonara la filosofía y se dedicase a la política («¡tenga el valor de hacerlo, usted que tiene la fortuna de vivir en ese gran país donde el pensamiento de Pío XII, de Mussolini y del mariscal Graziani siguen aún vivos!») se disponía a convertirse en uno de los políticos más visibles de la primera o segunda o tercera República italiana, aunque eso no tenga importancia. En definitiva, esa breve relación de camaradería trimestral favoreció el nacimiento de una larga amistad en el curso del tiempo, y una correspondencia que tal vez un día tengamos la fortuna de ver publicada. Y mientras tanto habían pasado once años, y el señor Silva da Silva e Silva estaba entrando en su quincuagésimo quinto año de edad, el mes de mayo resplandecía (era el día trece), y el profesor Smith of Smith and Smith le había asegurado que aquella sería la última sesión. Ese día, el señor Silva da Silva e Silva tomó el tren y se dirigió a Londres, porque era jueves, y los jueves el profesor Smith of Smith and Smith recibía a sus pacientes en su gabinete londinense. Hacía un día radiante, merece la pena repetirlo, algo bastante raro en tierras británicas. La sesión fue breve, pero intensa, iluminadora, resolutiva. Guiado por dos o tres palabras del Maestro, tumbado en ese diván, mirando por la ventana un inusitado cielo azul que lo devolvió, como por encanto, al cielo de una remotísima infancia, y a unas vacaciones en la finca de los Costa da Silva e Costa e Costa; como en un relámpago lustral, el señor Silva da Silva e Silva revivió la escena del trauma. Se levantó del diván. Era verdad, aquel potrillo había amenazado realmente con embestirlo, aterrorizando su inconsciente durante toda la vida. El haber revivido la escena traumática con la consciencia del análisis hizo que se sintiera un hombre completamente distinto.

—Está usted curado —dijo secamente el viejo sabio, estrechándole la mano—, pase a ver a mi secretaria y páguele.

El señor Silva da Silva e Silva pagó sin rechistar, sin el menor intento de ahorrar ni un solo chelín, tanta era la alegría de la nueva vida que sentía latir dentro de él. No tomó siquiera el ascensor, bajó las escaleras con el vigor de un redivivo adolescente, silbando alegremente Barco Negro, una antigua canción popular que habla de una barca de pescadores que naufraga contra una roca y de la que no se salva ni uno solo. Salió del portal pensando en su nueva vida, y sobre todo en Maria da Contriçâo das Chagas e das Angústias. En la acera de enfrente vio una cabina telefónica, de esas típicamente inglesas, de madera roja con las cristales pequeños como ventanillas. Se dirigió hacia allá resueltamente para anunciar a su prometida la buenas nuevas, mirando con prudencia a su izquierda; el autobús de dos pisos, típicamente londinense, lo embistió de lleno, arrastrándolo, sin intentar frenar tan siquiera. El señor Silva da Silva e Silva, por desgracia, se había olvidado de que al cruzar las calles en Inglaterra conviene mirar a la derecha. Fue trasladado con urgencia al hospital, pero ingresó ya cadáver. Las exequias se celebraron, por voluntad de sus ancianos padres, en Alter do Châo, allá donde creían que su hijo había pasado una infancia feliz entre caballos salvajes, en una minúscula capilla románica de la finca de sus amigos de la familia Costa da Silva e Costa e Costa. Las honras fúnebres corrieron a cargo del reverendo padre Antonio Silva da Silva e Silva, primo segundo del señor Silva da Silva e Silva, que gozaba de fama de gran teólogo porque había estudiado en Lovaina y que seguía celebrado la misa en latín como en los buenos viejos tiempos, quien, al final de la ceremonia, en buen portugués, con el fin de que pudieran entenderle también los aparceros presentes, dirigiéndose a los abatidos familiares y levantando los brazos hacia el cielo, pronunció una frase que podría parecer misteriosa, pero que al mismo tiempo es inconcebible, dada además la autoridad del teólogo en cuestión:

—Los caminos del Señor son infinitos.

Nadie supo jamás que el señor Silva da Silva e Silva se había curado por fin de su trauma infantil, el espanto ante un potrillo antojadizo que estuvo a punto de arrollarlo. Solo lo sabía el profesor Smith of Smith and Smith, quien tuvo la premura de enviar más tarde la documentación del análisis al doctor Costa da Costa y Costa. A quien va nuestra gratitud por la confidencia con la que nos honró, un día en el que tal vez se dejara llevar un poco, en el pub al que acudía su paciente predilecto. Pero incluso los psicoanalistas más duros sienten a veces la necesidad de confiarse: es humano.

(Traducción de Carlos Gumpert)

Nota del traductor

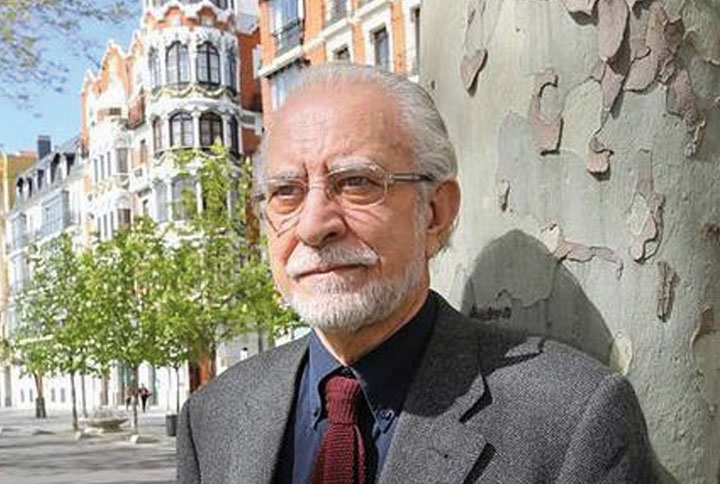

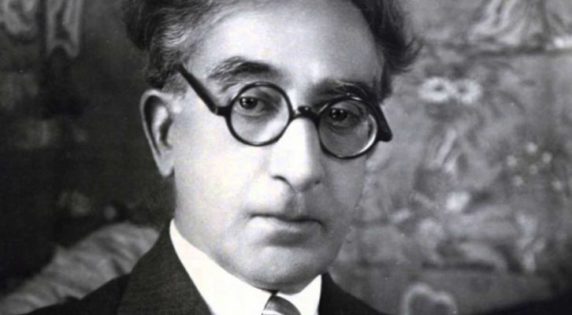

Este relato, que permanecía inédito en castellano, fue publicado en francés en una plaquette de 2001, y si bien no fue incluido por su autor en ninguno de sus libros de cuentos, sí apareció en el grueso volumen recopilatorio que publicó en 2005 la editorial milanesa Feltrinelli, con el título general de Racconti [Relatos] y que recogía los cuatro libros de cuentos de Tabucchi aparecidos hasta entonces, más otros dos textos sueltos bajo el epígrafe de “Dos cuentos inéditos (2002-2005)”. Uno de ellos, “Los muertos a la mesa”, fue incorporado más tarde en el que por desgracia acabaría siendo el último libro de cuentos publicado por el escritor toscano en vida, El tiempo envejece deprisa (2009), y aunque no podamos saber si el segundo, que aquí presentamos, hubiera acabado en algún libro posterior, no cabe la menor duda de que Antonio Tabucchi lo tenía en alta consideración, como lo demuestra el hecho de que quisiera incorporarlo a esa recopilación canónica que hemos mencionado, en la excluyó algún cuento publicado anteriormente, lo que es clara señal de su carácter de summa cuentística.

Tiene la particularidad, además, de tratarse de una de las escasas ocasiones en las que el escritor toscano despliega su vena grotesca, tan corriente en sus novelas, en un relato. Es bien sabido que Tabucchi, en quien todo “parece configurar el oxímoron perfecto”, como lo definiera insuperablemente Sergio Pitol, no tuvo nunca mayor inconveniente en combinar el vértigo ontológico de sus historias con el humor, pero generalmente en clave irónica. Sus lectores más devotos sabrán apreciar cómo da un paso más para poner en solfa algunas de las pese a todo constantes temáticas y estilísticas que, en el fondo, marcan su obra (Portugal, la Toscana rural, el psicoanálisis, las historias robadas, los meandros, muchas veces perversos, de la historia), en un delicioso divertimento.