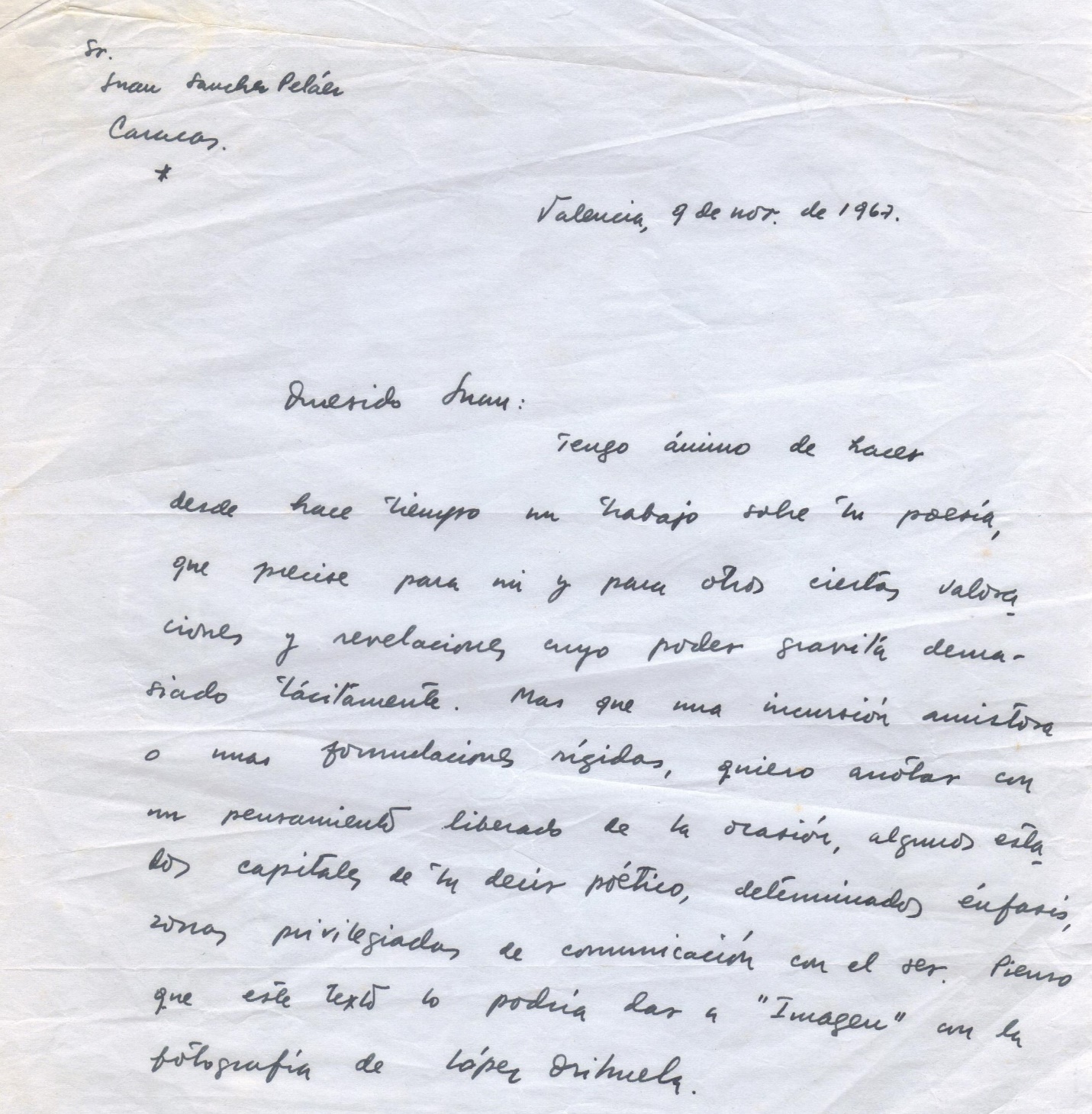

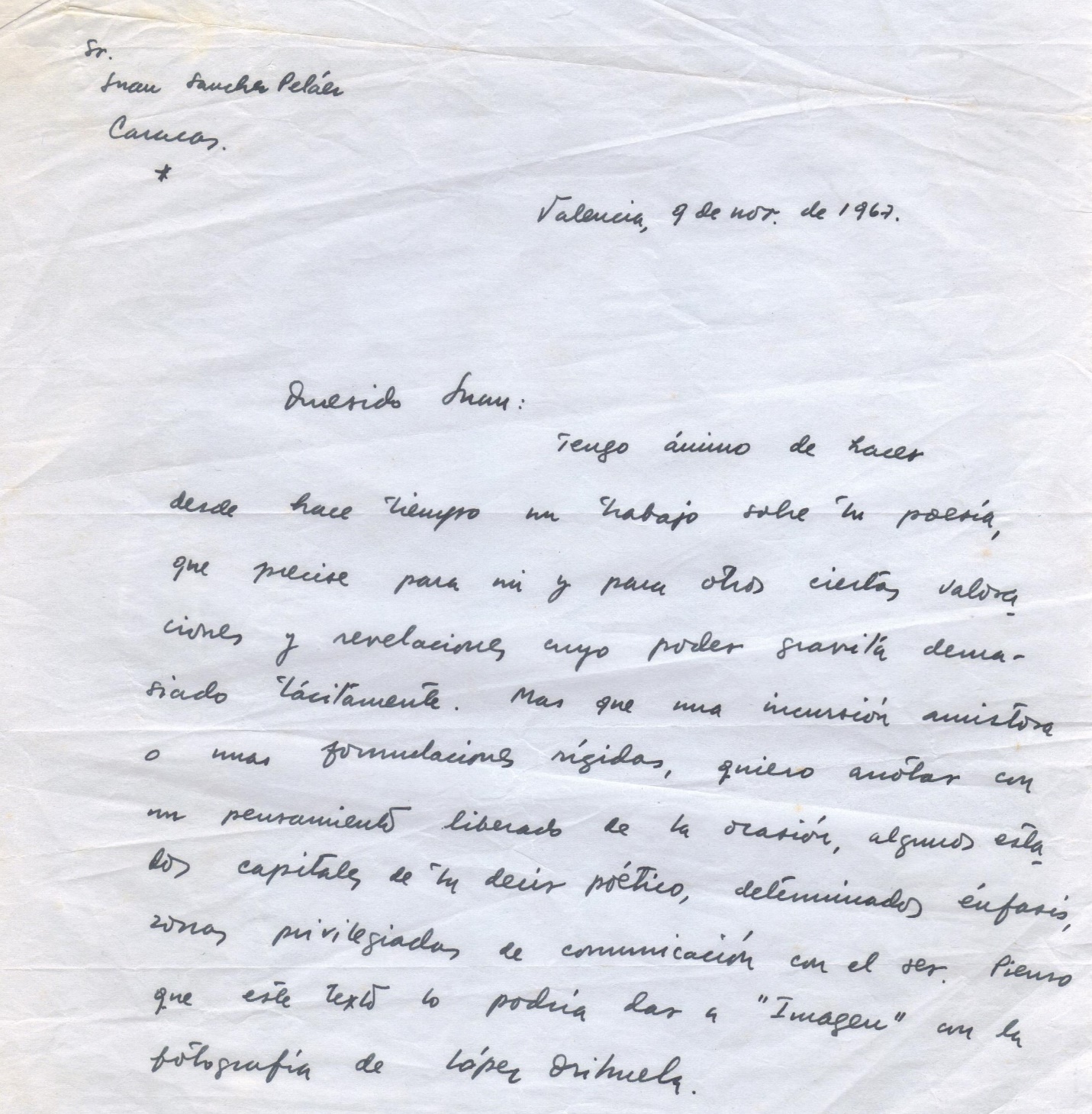

Sr.

Juan Sánchez Peláez

Caracas.

*

Valencia, 9 de nov. De 1967

Querido Juan:

Tengo ánimo de hacer desde hace tiempo un trabajo sobre tu poesía que precise para mí y para otros, ciertas valoraciones y revelaciones cuyo poder gravita demasiado tácitamente. Más que una incursión amistosa o unas formulaciones rígidas, quiero anotar con un pensamiento liberado de la ocasión, algunos estados capitales de tu decir poético, determinados énfasis, zonas privilegiadas de comunicación con el ser.

Las palabras transcritas y que acabo de leer, con las que he dado inicio a esta charla, pertenecen a una carta inédita que Eugenio Montejo (1938-2008) le envió a Juan Sánchez Peláez (1922-2003) en noviembre de 1967 y que poseo, en custodia, gracias a Malena Coelho, viuda de Sánchez Peláez. Para entonces el autor de Elena y los Elementos contaba con 44 años y uno antes había publicado su tercer libro de poesía, Filiación oscura. Por su parte, el joven Montejo tenía 29 y acababa de publicar su primero, Élegos[ii]. A mediados de esa década habían comenzado su amistad, cuando Sánchez Peláez estuvo radicado en Valencia, Venezuela, donde trabajó junto a Montejo en la Universidad de Carabobo.

Comienzo estos breves apuntes sobre la obra de Juan Sánchez Peláez haciendo alusión a lo dicho por Montejo en esa carta, por varias razones. En primer lugar, por encontrar en esas palabras una identidad de propósitos respecto a mis intenciones. En segundo término, porque al tratarse de dos poetas tan difícilmente emparentables en sus búsquedas estéticas, las cuales incluso podríamos calificar como ubicadas en las antípodas, adquiere mayor realce la confesada admiración del joven por ese poeta de la generación precedente, que ya comenzaba a hacerse leyenda en el campo poético venezolano. Y un tercer motivo estriba en el hecho cierto de que Eugenio Montejo es un nombre suficientemente conocido y reconocido fuera de Venezuela, y particularmente en España, suerte con la que infortunadamente no ha corrido hasta ahora la obra de Juan Sánchez Peláez, la cual sigue siendo fundamentalmente una obra de culto para unos pocos y exigentes lectores, a pesar de la publicación de su Obra reunida, por Lumen, en 2005, dos años después de su muerte, y, más recientemente, en 2018, de su Antología poética publicada por Visor en coedición con la Fundación de la Cultura Urbana, bajo el cuidado editorial de Marina Gasparini Lagrange y con prólogo de Alberto Márquez.

Ofrecer una lectura de esta obra que dejara de lado “la incursión amistosa” y las “formulaciones rígidas” fue lo que, en efecto, intentó Montejo algunos años después, cuando publicó su ensayo titulado “La aventura surrealista de Juan Sánchez Peláez”. Allí, al tiempo que busca caracterizar el “sello propio” de esta poesía, nos previene sobre la dificultad de hacerlo dado el condicionamiento que la impronta surrealista, que en el mismo título del ensayo se destaca, pudiera tener sobre cualquier lectura que se quisiera hacer de ella. Al respecto, señalaba: “conviene aproximarnos a su poesía de modo que la interroguemos desde sus propios destellos, prescindiendo, hasta donde podamos de los atributos que le añade el credo de su militancia”. Para añadir luego: “Advirtamos que no es fácil indagar en una obra lo que sólo debe a sí misma, ni dar con ese espacio secreto donde la palabra del poeta se torna irreductible en su entera desnudez” (p. 156, subrayados nuestros).

Antes de tantear la naturaleza de esa “entera desnudez”, detengámonos en algunas consideraciones acerca de la significación de la obra de Juan Sánchez Peláez dentro de la tradición poética venezolana, tomando en cuenta, especialmente, el contexto histórico en que apareció y su singularidad. Ya es un lugar común, al referirse a Juan Sánchez Peláez, decir que durante su adolescencia vivió en Chile, donde estableció contacto con los integrantes de Mandrágora, agrupación militante del surrealismo, promotora de la denominada por ellos “poesía negra”, declarada enemiga de los valores de la sociedad burguesa y defensora de la magia, la irrealidad, el placer y la libertad como elementos irrenunciables de su práctica poética y vital, además de revolucionaria en el orden social. El grupo estuvo conformado por Teófilo Cid (1914-1964), Braulio Arenas (1913-1988) y Enrique Gómez Correa (1915-1995), a los cuales se sumó luego su miembro más joven, Jorge Cáceres (1923-1949). Entre los blancos recurrentes de sus ataques, en el campo local, estuvieron Neruda y su Residencia en la tierra. Gonzalo Rojas (1916-2011), quien mantuvo una cercana amistad con Sánchez Peláez desde entonces y a lo largo de su vida, y quien tuvo también vinculación con el grupo, luego se haría crítico tanto de sus postulados como de sus realizaciones. Digamos que Mandrágora, a pesar de su beligerante activismo verbal, propio de muchas iniciativas de ostentación vanguardista, terminó siendo absorbida en el campo de la consuetudinaria “guerrilla literaria” chilena, sin logros relevantes en cuanto a obras individuales y sin más significación que la que como gesto disruptivo dentro de la poesía chilena y latinoamericana se le quiera asignar. Lo cierto es que mientras duró la estadía de Sánchez Peláez en Chile, que fue de menos de dos años, entre 1940 y 1941, en Venezuela también ocurrían cosas de interés en el mundo literario, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, en diciembre de 1935. Al año siguiente, en 1936, se forma una agrupación llamada Viernes, en cuyos postulados también se reclamaba la urgencia de renovar la poesía venezolana, en consonancia con las tendencias de la época y con las iniciativas que a la par venían dándose en otros países del continente y de Europa. En Viernes, sin embargo, más que el surrealismo se promovió una apertura bastante más plural, nutrida esencialmente del legado del romanticismo alemán, inglés y francés y de las vanguardias en general, que fomentara una mayor libertad imaginativa, asociativa y simbólica, no ajena tampoco a los dictámenes del inconsciente. No obstante, el marco de su actuación fue distinto, pues desde su origen se hizo expreso, además del deseo de buscar caminos de renovación estética, un llamado a la reconciliación, la amplitud y la tolerancia, como urgencia nacional al iniciarse el largo período de transición política hacia la democracia de la era posgomecista. Tanto Mandrágora como Viernes contaron con revistas. La primera publicó 7 números, entre julio de 1938 y octubre de 1943. La segunda, 22 en sólo dos años, entre mayo del 39 y del 41. De entre la larga lista de colaboradores de diversas partes del mundo que publicaron en ella, estuvieron, por mencionar sólo a los chilenos: Vicente Huidobro (1893-1948), Eduardo Anguita (1914-1992), Rosamel del Valle (1901-1965) y Ángel Cruchaga Santamaría (1893-1964).

Al concluir la existencia de Viernes, como contraposición a sus propuestas estéticas, surgió lo que se ha llamado en la historiografía poética venezolana la reacción anti-viernista, la cual abarcó buena parte de las décadas de 40 y 50. Fue al inicio de esa época —en la que se acentuó el cultivo de la poesía costumbrista y de temas sociales y se rescató la escritura de variadas formas métricas y rítmicas propias de la tradición de la poesía española— que Juan Sánchez Peláez volvió a Venezuela ganado por concepciones poéticas muy ajenas a las dominantes en su país tras la extinción de la experiencia viernista. Durante todos esos años, Sánchez Peláez, quien en realidad nunca participó ni tuvo interés en formar parte de agrupación alguna, ni en redactar o proclamar manifiestos estéticos, siguió trabajando silenciosamente en su poesía. Ocho años después de su regreso al país, una figura principalísima del grupo Viernes, Vicente Gerbasi (1913-1992), será el primero en llamar la atención, públicamente, sobre la singularidad de su existencia y su ardua exigencia. Al respecto afirmó, en una nota publicada en el Papel literario de El Nacional el 25 de junio de 1950, lo siguiente:

Juan Sánchez Peláez, uno de los jóvenes venezolanos mejor dotados para el ejercicio poético, viene trabajando desde hace más o menos diez años en un silencio que resulta sorprendente en nuestro medio, donde toda persona que escribe un soneto, una copla o una crónica periodística quiere lanzarse en la carrera literaria con la publicación de un volumen.

Juan Sánchez Peláez, que a mi entender es uno de los mejores poetas con que actualmente cuenta Venezuela, apenas es conocido por un reducido grupo de poetas, escritores y artistas de Caracas […], y de Santiago de Chile, donde estudió y fue asistente a las peñas del grupo «Mandrágora» […] Sánchez Peláez trabaja diariamente, infatigablemente su poesía. Hay en este joven artista una verdadera pasión creadora. Desde hace años acumula cuartillas, cuadernos, libros. Sin embargo, hasta ahora no le ha sido posible publicar ni siquiera una «plaquette» (Gerbasi, p.15).

El hecho de que Vicente Gerbasi —quien tras la publicación de su libro Mi padre, el inmigrante, en 1945, se había consolidado como una presencia central e indiscutible en la escena poética nacional— haya sido el primer mentor de Juan Sánchez Peláez no es un detalle menor. Como tampoco, que en ese año de 1945 se hubiera publicado otro libro que vendría a iniciar el proceso de redescubrimiento y rescate de la obra de José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), Las Piedras Mágicas: hacia una interpretación de José Antonio Ramos Sucre (Caracas: Suma, Artes Gráficas), de Carlos Augusto León (1914-1997). A nuestro entender, las obras de ambos poetas van a ser nutrientes fundamentales de la poesía de Sánchez Peláez y lecturas reveladoras de una forma distinta de hacer poesía en Venezuela, que descubrirá al poco tiempo de su vuelta de Chile.

A Viernes, además, estuvieron vinculados sus dos más cercanos y admirados poetas y amigos chilenos, sin contar a Gonzalo Rojas. Ellos fueron, justamente, Humberto Díaz Casanueva (1906-1992), quien fue discípulo de Heidegger y traductor de Hölderlin, y Rosamel del Valle (1901-1965), cuya poesía Sánchez Peláez publicó e hizo conocer fuera de Chile cuando años después estuvo al frente de la gerencia editorial de Monte Ávila. Díaz Casanueva vino a Venezuela en la segunda mitad de la década de los 30, como parte de la misión pedagógica chilena traída al país por Mariano Picón Salas (1901-1965), tras la muerte de Gómez. A partir de entonces, tanto su relación con Venezuela como con los “viernistas” fue muy activa e intensa y se prolongó por el resto de su vida.

Un año después de la nota de prensa en la que Gerbasi anunciaba la existencia de Sánchez Peláez, aparecerá su primer libro, Elena y los elementos. Sin pancartas ni carteles que lo avalaran, este poemario se incorporará a la tradición poética venezolana como la expresión de una búsqueda divergente y una voluntad manifiesta de ruptura, mediante la asunción de una imaginería desbordada, penetrada por un evidente afán surrealizante que intenta poner de relieve el sustrato onírico del que procede y en el que la experiencia verbal aspira ser encarnación de la misma pasión erótica que en el ámbito temático da cohesión al libro. De este modo, la apuesta lírica de Sánchez Peláez adquiere una tonalidad y una dimensión anímica sin antecedentes en la poesía venezolana, que se afilia de modo indudable con las búsquedas poéticas emprendidas y promovidas varios años antes por algunos miembros de Viernes, entre los cuales jugó un rol fundamental, como ya hemos señalado, el propio Gerbasi. Sus concepciones de la poesía y del poeta, desde este primer libro y a lo largo de toda su obra, no ocultarán su cercanía con las nociones románticas del vate demiurgo y visionario que responde ante el poema como una suerte de médium capaz de verbalizar lúcida y lúdicamente, a modo de ráfagas asombrosas y alucinantes, revelaciones trascendentes.

Vistas las cosas desde la perspectiva histórica que nos otorga el tiempo, podríamos afirmar a estas alturas que Elena y los elementos constituye una puerta de entrada a la modernidad poética venezolana, al inicio de la segunda parte del siglo XX. En ese libro se constata tanto la precoz madurez con que Sánchez Peláez asimila el aprendizaje de la breve salida al mundo —tras el rápido contacto con otros campos literarios y otras motivaciones poéticas, específicamente durante su vivencia chilena— como del legado de la propia tradición venezolana y en particular de las obras de los dos hitos fundamentales de la primera mitad del siglo XX. Me refiero a La torre de Timón, Las formas del fuego y El cielo de esmalte, de José Antonio Ramos Sucre, publicadas entre 1925 y 1929, y Mi padre, el inmigrante, de Gerbasi, de 1945. Podríamos decir incluso que esa puerta es en dos direcciones, pues a través de ella las generaciones posteriores a Sánchez Peláez pudieron acceder con otra mirada y leer de otro modo las obras de esas figuras tutelares de la primera mitad del siglo pasado. Una breve semblanza de Sánchez Peláez, escrita por Jesús Sanoja Hernández en 1972[iii], cuando ya el autor de Elena y los elementos era una figura consagrada en el campo poético venezolano, nos habla de la forma en que fue apreciado en sus inicios y del modo como fue recibido su primer libro:

Antes fue distinto. Se le miraba, en la Caracas del año 50, como a un ser caído del infierno, con un rostro más parecido a la máscara que al reconocimiento, eterno quejumbroso de los cinturones de castidad urbana, y de la indiferente matanza de los instintos. Apenas un grupo de amigos, iniciados y rituales, gozaban de aquellos versos de minoría que luego entrarían a formar volumen en Elena y los elementos (1951), y cuya repercusión inmediata fue de poco ámbito, pero cuya percusión en el tiempo, ampliada por los ecos expresivos que encontró en los más jóvenes, fue tan decisiva como la de Mi padre el inmigrante. Si acaso dos nombres han influido con suficiente y beneficiosa irradiación, pueden anotarse de una vez: Gerbasi y Sánchez Peláez.

Aquella lengua sectaria y minorista vibró, sin embargo, en el espíritu de los escogidos, y fue, como dije, extendiéndose hacia quienes nacían para la poesía y buscaban un molde o un antecesor, de modo que para llegar a Ramos Sucre, a Rosamel del Valle, o a los surrealistas, siempre debía pagarse peaje en la poesía de Elena y los elementos (pp. 55-56).

Ese parentesco entre las figuras de Ramos Sucre y Sánchez Peláez tiene varias aristas. Una de ellas es la derivada de la extrañeza de las obras de ambos y de la poca receptividad con que fueron acogidas inicialmente. La de Ramos Sucre tuvo que esperar 15 años, después de la muerte de su autor, para comenzar a ser revisitada y estimada desde otros presupuestos. La de Sánchez Peláez se vio beneficiada, tal vez, del hecho de que su aparición coincide con el momento de reivindicación del raro Ramos Sucre y de las huellas dejadas por la experiencia viernista, más allá de la reacción en contrario que en una parcela del campo poético venezolano sus planteamientos produjeron. Ante las dificultades de la crítica para abordar estas singulares y extrañas obras, claramente rupturistas dentro de la tradición poética venezolana, aunque desprovistas de carteles y de manifiestos confrontativos, se ha acudido al abuso de las etiquetas clasificatorias, incompetentes en definitiva para alcanzar una comprensión cabal de su naturaleza, pero útiles para la confección de manuales e historias literarias. La obra de Ramos Sucre ha sido clasificada de romántica, modernista, vanguardista, pre-surrealista y hasta surrealista, al tiempo que su condición de poeta ha sido relativizada por quienes lo han leído como cultor de narrativas breves (ese ha sido uno de los costos de haber introducido el poema en prosa en Venezuela). En el caso de Sánchez Peláez el remoquete de poeta surrealista ha predominado en la crítica, aunque su obra también ha sido vista como neorromántica y existencialista.

En el ensayo prometido en la carta que citamos al comienzo de estas páginas, Montejo explora el vínculo entre estas dos obras. Al respecto, dice lo siguiente:

Sánchez Peláez contaba en la poca eximia tradición poética de nuestro país con la obra de un poeta de excepción, apenas reivindicado en los últimos años: José Ramos Sucre. Advertir la necesidad de retomar, desde otros niveles expresivos, el intento de aquel poeta solitario, es ya un mérito de visión que aclara y fortalece su intento creador. De él heredará un trazo enfático y suntuoso de la palabra, así como una vigilancia tenaz que cuida la tensión de su poesía. Claro está, será otra la expresión de su sensibilidad, otro el universo que alimenta las formas de su imaginación, y la sola presencia del deseo como una activa desnudez del yo lírico, que alcanza en él, como en los surrealistas mayores, un nivel mítico, bastará para diferenciarlo. Pero el celo que gobierna cada poema por medio de una selección de palabra a menudo eficaz denota, no obstante, cierta fidelidad hacia el creador de Las formas del fuego (Montejo, 1974, pp. 157-158).

Ahora bien, además del parentesco señalado entre la obra de Ramos Sucre y de Sánchez Peláez, específicamente en lo atinente a lo que podríamos denominar el acendrado ejercicio de orfebrería verbal patente en su poesía, habría otro elemento que permitiría relacionarlos junto a Gerbasi, en una suerte de tríada, pues en los tres casos, aunque se trata de obras que en su conjunto evidencian una profunda coherencia y unidad interna, sobre todo en lo relativo a los universos simbólicos que construyen, muestran, no obstante, ciertas variaciones en el plano estilístico o de la elocutio, dentro del conjunto de libros que las conforman. Esto, sin duda, ayuda a evitar el predominio de una tonalidad monocorde.

Eso lo observamos al contrastar el leguaje mucho más discursivo y hasta narrativo de La Torre de Timón, de Ramos Sucre, con respecto al constreñimiento, el poder sintético y el mayor peso de la imagen en Las formas del fuego. Por su parte, a diferencia del lenguaje encantatorio, versicular y fuertemente rítmico que Vicente Gerbasi despliega en Mi padre, el inmigrante, de 1945, en Los espacios cálidos, publicado 7 años después, encontramos más bien versos detenidos, más pausados y mesurados, ganados por un lenguaje llano, aunque en lo sustantivo se acuda al mismo espacio metafórico. Otro tanto encontramos en la poesía de Sánchez Peláez, quien ocho años después de la aparición de su primer libro, publica en 1959 su segundo, Animal de costumbre, en el que nos encontramos ante un hablante poético más diáfano y directo, menos proclive (y también más alerta) a la adopción de las fórmulas retóricas artificiosas, al uso de los epígonos de un pretendido surrealismo asimilado sólo en sus aspectos más superficiales y codificados, como ocurre ocasionalmente en Elena y los elementos. De este modo, sin desentenderse de los tópicos e intereses centrales de su primer libro[iv], se evidencia un cambio significativo: el logro de una forma expresiva más íntima y personal que derivará también en el orden temático en una mayor apertura e intensificación de la propia experiencia vital.

No más de 250 páginas conforman la totalidad de la obra publicada de Sánchez Peláez: siete poemarios en el lapso comprendido entre 1951 y 1989[v]. En ella se articulan una serie de campos temáticos, isotópicamente, en distintos planos: la dislocación de la relación yo-tú-ella, sometida a múltiples enmascaramientos; la invocación a la amada y la pasión erótica; la infancia, el entorno afectivo familiar y la continua nostalgia por los paraísos perdidos asociados a ellos; la urgencia del amor y la ternura como imperativos vitales; el tenso conflicto entre el ser y las imposiciones del deber ser; la percepción de un permanente exilio existencial y su consecuente sensación de extrañeza en el mundo; la elección consciente de una apuesta verbal signada por la lucidez, el rechazo a la retórica, la veracidad de la palabra inmediata y el rescate de una oralidad entrañable; la concepción de la poesía como don y ritual que hace del poeta un visionario capaz de alcanzar atributos proféticos, mediante la enunciación de inusitadas y oscuras simbologías. Todos estos asuntos estarán presentes en el conjunto de su obra, dándole más énfasis a uno u otro en determinadas parcelas.

Si pensáramos en esa totalidad como un tejido, podríamos imaginar que en la trama se dispondrían en orden sucesivo los colores y motivos correspondientes a la combinación de tonos y asuntos predominantes en cada uno de sus poemarios, mientras que los hilos que conformarían la urdimbre, sobre cuya tensión se sostendría la integridad del tejido, estaría determinada por los asuntos esenciales, que a nuestro modo de ver son, justamente: la inocencia, el desamparo y el erotismo. Todos los hilos de la trama se tejerán sobre esta urdimbre para configurar una malla verbal, un lenguaje caracterizado por su condición enigmática, balbuceante, hermética, fragmentaria, lúdica y lujuriosa.

Basta con leer dos fragmentos de los dos primeros poemas de Elena y los elementos, para constatar cómo desde el mismo inicio de esta obra estos asuntos se ponen de relieve:

I

Solo al fondo del furor. A Ella, que burla mi carne, que

[desvela mi hueso, que solloza en mi sombra.

A ella, mi fuerza y mi forma, ante el paisaje.

Tú, que no me conoces, apórtame el olvido.

Tú que resistes,

resplandor de un grito, piernas en éxtasis, yo te destruyo,

[sangre amiga, enemiga mía, cruel lascivia. (p. 9)

II

Al arrancarme de raíz a la nada

Mi madre vio, ¿qué?, no me acuerdo.

Yo salía del frío, de lo incomunicable.

Una mañana descubrí mi sexo, mis costados quemantes,

[mis ráfagas de imposible primavera.

A la sombra del árbol

[de mi gran nostalgia ya comenzarían a devorarme,

[ya comenzarían. (p. 10)

Esa pasión desbordada, ese deseo imperioso, ese erotismo irrefrenable cruza toda la obra de Sánchez Peláez sin temor a reiterarse, Así, por ejemplo, en un poema que no casualmente se llama “Persistencia”, del libro Filiación oscura, acude a la misma anáfora:

A Ella (y en realidad sin ningún límite). Con holgura y placer.

A Ella, la víbora y la abeja. La desnudez preciosa.

A Ella, mi transparencia, mi incoherente arrullo, el rumor

[que sube en las raíces de mi lengua.

A Ella, cuando regreso de las inmensas naves que hay en

[el cuerpo huraño con un sol inmóvil.

A Ella, mi ritual de beber en su seno porque quiero comenzar algo, en alguna dirección.

A Ella, que abre el sobre de mis amuletos.

A Ella, que en la balanza anónima de la memoria y en las horas finales prolonga mi

[presencia real y mi presencia ilusoria sobre la tierra.

A Ella, que con una frase insomne divaga en el umbral de mis lámparas.

A ella, a causa de un vocablo que me falta y a la vez usufructo de un breve viaje que

[podría revelarme. (p. 94)

Pero como vemos, el impulso erótico en esta obra no sólo se encauza en la celebración y posesión del cuerpo femenino, también hace del lenguaje, de la palabra revelada, de “ese vocablo que falta”, un cuerpo deseado, urgido. Por eso, en un poema de Lo huidizo y permanente (1969), dice: “Aunque la palabra sea sombra en medio, hogar en el aire, soy otro, más libre, cuando me veo atado a ella, en el alba o la tempestad.//Por la palabra vivo en aguas plácidas y en filón extranjero, fuera del inmenso hueco” (p. 16), o en otro del poemario Rasgos comunes (1975), afirma: “Suenan como animales de oro las palabras.// Ahuyentando los límites mojarás el todo y la nada para sofocar el vértigo, y ellas se convertirán en muchachas de algodón” (p. 170). Ese erotismo que es alcance, realización en la otra y en lo otro, en la palabra y en lo femenino, se vuelve integridad, absoluta totalidad, disolución de límites, amor, ternura, transparencia, despojamiento, en un poema dedicado a su esposa, Malena, en su último libro, Aire sobre aire (1989). Allí dice:

Yo no soy hombre ni mujer

yo sólo tengo resplandor propio

cuando no pierdo el curso del río

cuando no pierdo su verdadero sol

y puedo alejarme libre, girar, bogar,

navegar dentro de lo absoluto y el mar blanco

entonces sí soy

el hombre rojo lleno de sangre

y sí soy la mujer: una flor límpida, un

lirio grande

y también soy el alma

y clarean los valles hondos

en nuestro mudo abrazo eterno,

amor frío

—y qué más

qué más por ahora

piragua azul

piragüita. (p. 226)

Ese ser que se busca también en las palabras, ese que se siente arrancado “de raíz a la nada”, salido de lo “incomunicable” será poseído por innumerables desdoblamientos, máscaras, por voces que lo atraviesan y circundan, por “su animal de costumbre”, pero también por diversas formas de despojamiento. Es significativo observar cómo el “Yo” enfático a comienzo de verso —rasgo estilístico que, por cierto, constituye uno de los más característicos de Ramos Sucre—, encontrado en 30 ocasiones en su primer libro, Elena y los elementos, va dejando de tener esa preponderancia en los siguientes libros, pues sólo aparece en 6 oportunidades en Animal de costumbre, 1 en Filiación oscura y esporádicamente en los 4 restantes. Y en ese proceso de despojamiento del “yo”, justamente, las voces del entorno familiar, entre otras, van tomando mayor protagonismo, como figuras protectoras y amadas. Entre ellas está la madre. Así nos dice en Animal de costumbre: “Mi madre me decía:/ Hay que rezar por el Ánima Sola./ Hay que rezarle a San Marcos de León”. (p. 57). O:

Mi madre charlaba en los largos vestíbulos,

y paseaba en el aire

un navío de plata,

A su alrededor

Y más allá de los balcones,

Había un extenso círculo

con hermosos caballos.

Yo quiero que Juan trasponga sus límites, y juegue como los otros niños —dice mi madre; y con mi hermano salgo a la calle; voy a París en velocípedo y a París en la cola de un papagayo, y no provoco ningún incendio, y me siento lleno de vida.

Libre alguna vez de mi tristeza.

Libre de este sordo caracol. (p. 59)

Pero más allá de todas las exploraciones que en el orden retórico podamos consignar en esta poesía (ráfagas de frases conformadas por imágenes asombrosas, en apariencia desarticuladas, entrecortadas, paratácticas, ganadas por la ilogicidad, secuencias de si condicionales sin resolución, aposiciones, abundancia de frases sin verbo, con sintagmas adjetivos, nominales o preposicionales, un lenguaje balbuceante, etc.), lo que impera detrás de todo eso, en definitiva, es la presencia de un niño que juega con las palabras, como forma de protegerse, de resguardarse del mundo exterior que lo amenaza, de defender su derecho a la indefensión, pues sólo con ellas cuenta para enfrentarse al mundo, mientras vive en la nostalgia del paraíso perdido, del espacio primigenio. Un niño, que aunque parezca adulto, dice en un poema llamado “Hora entre las horas” de Rasgos comunes: “atemos/ frases/ fragmentos/ nociones/ uno y otro equívoco e hipótesis habituales/ ensayemos máscaras estilos/ gestos diversos/ dale y dale a tu campana en la inmensa tarde” (p. 152). Ese niño es el mismo que ante su padre, figura autoritaria y encarnación del deber ser, no tiene más respuesta que afirmar, como podemos ver en dos poemas de Animal de costumbre:

Ahora te digo:

No tengo títulos

Tiemblo cada vez que me abrazan

Aún

No cuelgo en la carnicería.

Y esta es mi réplica

(Para ti):

Un sentimiento diáfano de amor

Una hermosa carta que no envío. (p. 51)

O de este modo, en otro poema:

Yo transformo la historia más simple,

confiado al amor.

¿Escuché esta frase:

«De hijo a padre o bisabuelo»?

¿La escuché dentro o fuera de mí?

¿Enarbolo tardíamente el arco y la flecha?

Estoy inerme ante las vocales

Y vocablos;

Del cuerpo malo que de allí deriva y la consiguiente soledad.

Escucho el privilegio de continuar en niño.

No me señalan crecer, como antes decían:

«Una pulgada más grande».

Ahora me reconocen,

De una a varias pulgadas más pequeño (pp. 43-44).

Baudelaire concebía al genio como aquel que vivía en “la infancia recuperada a voluntad” y Rilke afirmaba que “la verdadera patria del hombre es la infancia”. Ambos poetas y ambas sentencias parecieran afines al espíritu y al ideario poético de Sánchez Peláez y al del sujeto que nos habla desde su poesía, a pesar de que en algún momento diga: “No regresaré nunca hasta mi ábaco de madera/ Ya no tengo la inocencia de mis primeros años” (p. 25), o: “volví a oír decir niño estése quieto” (p. 137), o “Alguna vez/ antes de dar forma a tu visión/ crece sin pausa/ el niño que fuiste y que quiere unirse de nuevo a ti” (p. 159). Este niño presente en la obra de Sánchez Peláez, este sujeto eternamente infante, esmerado por siempre en aprender a hablar hurgando a fondo en las palabras, en su memoria y la memoria de ellas, de las palabras, jugando incesantemente con ellas, haciendo de ellas el motivo de su vida, es también un niño nacido con una sin par sabiduría, incluso diría que un niño viejo antes que adulto, venido al mundo para vivirlo a plenitud y para despedirse de él, para vivir su muerte, sabiamente y a su hora como se testimonia en el último poema de Por cuál causa o nostalgia:

Si fuera por mí

al cumplir mi ciclo y mi

plazo

habría de estar solo

calmo

Despiertas habrían de estar

la mañana y la alborada

Pues

al pasar

al transcurrir yo

muerto

moverán la luz

—hoja y árbol

Y habrá gorrioncitos de pie

en los cables

—quejas alegrías chimeneas e incendios

—el tigre lamerá su pómulo cubierto de

relámpagos

los países inquietos también habrán de quedarse calmos

luego de muchos sueños dios de los sueños

muerto o vivo mi ciempiés nocturno

la plena selva ha de rodearme con grandes nubes y destellos

una tarde mía en el olvido en mi día aún por segar (p. 214).

No sé si con estas notas he logrado interrogar la poesía de Sánchez Peláez, “desde sus propios destellos”, “desde lo que sólo debe a sí misma”, como lo hizo Montejo en el ensayo que he señalado, y como lo volvió a hacer en una nota titulada “Adiós a Juan Sánchez”, publicada en Letras libres el 29 de febrero de 2004, a pocos meses del fallecimiento del poeta de Elena y los elementos. Ese texto finaliza con una cita de un escrito de André Breton, en el que se refiere a su amistad con Benjamin Péret. Montejo comenta que Juan Sanchez Peláez la “solía repetir” y la aprovecha para manifestar una vez más su afecto y gratitud por aquel poeta que en su juventud conoció en aquella Valencia venezolana. La frase aludida es la siguiente: “Hablo de él como de una lámpara demasiado próxima que durante cuarenta años, día a día, ha embellecido mi vida”. Esa admiración y ese afecto se hará también manifiesto en un poema, “Pavana del adiós a Juan”, suscitado por la misma circunstancia, publicado en el último libro de Montejo, Fábula del escriba (2006). Leamos algunos de sus versos:

Se va, se fue la tierra a sus remotos mundos

y Juan va adentro.

Aquí, junto a nosotros, por un instante se detuvo

—casi sin detenerse—

y abrió de pronto un hueco, un pozo, una ranura,

la escotilla de alguno de sus flancos,

una puerta sin puerta

donde apenas si cabe la noche de un hombre,

la noche y su memoria,

y Juan entró en silencio con sus palabras de oro,

sigiloso, soñando…(p. 45)

***

En otra parte[vi] he comentado cómo, gracias a la recomendación de un amigo, el poeta eslovaco Peter Macsovsky —con quien compartí en el International Writing Program de la Universidad de Iowa en 1997— descubrí la poesía de Charles Simic. Juan Sánchez Peláez fue el primer escritor venezolano que participó en ese programa, en 1969. En enero de 1998, cuando volví a Venezuela y le reporté a Juan las lecturas y descubrimientos que hice durante mi estadía literaria en las planicies norteñas de los Estados Unidos, y le hablé de mi entusiasmo por la obra de Simic, entendí que esa pasión no era compartida por él. En principio me sorprendió su indiferencia ante una obra poética que a mí me parecía notable. Después, con el paso del tiempo, fui comprendiendo la razón de la lejanía que Juan sentía por a esa poesía.

En la última entrega de la que fue una importante publicación venezolana, la revista Veintiuno, hay una nota de Eugenio Montejo titulada “Cifras de poemas futuros”, referida a mi libro Pasado en limpio. Ese fue uno de los últimos escritos que Eugenio publicó en su vida. Menos de un año después una repentina enfermedad se lo llevaría. En ese texto Montejo se detiene, justamente, en un poema dedicado a Juan Sánchez Peláez quien había muerto en el 2003. Al respecto, decía lo siguiente:

El dibujo que trazan los versos de Gutiérrez Plaza recrea la imagen del último Juan, ya octogenario y enfermo, obviamente distinto del que, hace más de cuarenta años, atravesaba entonces el arco solar de la media vida cuando lo conocimos, aunque el encantamiento de los ojos y la extrañeza de la mirada que parecía haber afrontado visiones poco comunes, fuesen siempre los mismos. El poema de Gutiérrez Plaza se concreta en un apunte sobrio y preciso: “Juan lee,/ Juan sabe que va a morir,/ Juan escucha el resoplido/ quejumbroso de sus pulmones”. Corren los días finales del poeta, unos días en que, como en tantos otros, distraídamente, desde su aparente fragilidad y sin proponérselo siquiera, da lecciones a sus amigos, esta vez acerca de cómo encarar la muerte de modo imperturbable, casi sin dejar que el terrible acontecimiento altere demasiado su ánimo: “Juan lee sin distraerse/ en lo que vendrá”. (…) “Respira hondo/ pero no puede/ no puede ni deja de leer./ Se despide de las visitas/ y llama a Malena/ con sus ojos grandes,/ repletos de adivinanzas”. En otros versos del mismo poema se añade este otro rasgo de precisión del retratado: “No le gusta/ la poesía objetiva./ Prefiere arropar cada palabra/ con el tacto de un animal nocturno” (p. 6).

Esos versos le dan pie para esta reflexión:

En la compilación de Gutiérrez Plaza hay varios otros poemas dedicados a diversos creadores como Eliseo Diego, Roberto Juarroz, José Ángel Valente o su propio abuelo, el reconocido compositor Juan Bautista Plaza, cada uno visto desde algún ángulo insinuado por la obra del personaje o por un dato afín con que lo ha retenido la memoria. No obstante, en la observación acerca de la “poesía objetiva”, incorporada a los versos que dedica a Sánchez Peláez, parece hacer un guiño mediante el cual el autor sutilmente marca el terreno de su propia estética, más ceñida a cierto objetivismo, es decir, menos proclive a arropar sus palabras “con el tacto de un animal nocturno” (p. 6).

Sobre esa tensión entre lo objetivo y lo subjetivo en el poema, Eugenio adelantaba en esa nota otra observación. Identificaba, precisamente, esa difícil frontera que separara los gustos de Juan, respecto de la poesía de Simic y de algún modo de la mía. Montejo advertía: “Es verdad que no resulta fácil deslindar del todo en una obra de arte lo que reconocemos como subjetivo de aquello que creamos su opuesto. El objetivismo, por lo demás, no niega los elementos subjetivos implicados en una escritura artística, sino que los subordina a sus componentes representativos” (p. 6).

Y creo que, ciertamente, cuando escribí ese poema pensé tanto en el Juan que se nos iba, enfrentando con sabiduría y ejemplaridad la muerte, como en aquel que tuvo esa inusitada reacción la noche que hablamos sobre Simic, en el momento en que se levantó del sofá en la sala de su apartamento y me pidió que lo esperara unos minutos, antes de volver con un libro en la mano, extraído de su biblioteca, para decirme: “léelo, te lo regalo, a ti te interesa más que a mí”. El libro en cuestión es una antología de la poesía de Simic, publicada en México por la UNAM, en 1994, titulada El sueño del alquimista, traducida por Rafael Vargas.

Me gustaría que esta anécdota pudiera leerse, sobre todo, como un homenaje a la memoria de dos grandes poetas, Juan Sánchez Peláez, motivo central de estas páginas, y Eugenio Montejo, uno de sus más fervorosos y admirativos discípulos, a pesar de la inmensas y obvias diferencias que hay en la configuración verbal y simbólica de sus obras. Y así también, quisiera que sirviera como testimonio de una cualidad, a mi modo de ver bastante singular, de la poesía venezolana: la vitalidad del diálogo intergeneracional y la fraternidad que naturalmente se da entre poetas. Luego de aparecer publicado el artículo de Montejo en la revista Veintiuno, él me llamó sorprendido y entusiasmado por la ilustración que lo acompañaba. Ni él ni yo conocíamos al ilustrador. Me pidió que hiciera gestiones para obtener una copia del original. Al año siguiente, como dije, Eugenio murió. Tiempo después caí en cuenta de mi falta, nunca hice nada por obtener esa copia. Al recordar esto, hace apenas un año, me propuse cumplir la encomienda que me hiciera y tras merodear un tiempo por internet di con Pablo Iranzo, el ilustrador del artículo, quien luego de conocer esta historia accedió complacido a enviármela sin costo, de forma digital. Hoy esa imagen está en una pared de la sala de mi casa. En ella llevo en el pecho el rostro de Juan y al fondo, difuminado, me acompaña el texto en el que Eugenio alude al poema con el que quise despedirme del “poeta de ojos encantados”.

Autora de la fotografía: María Magdalena Coelho

[i] Conferencia dictada en la Cátedra Ramos Sucre, de la Universidad de Salamanca, en España, el 28 de octubre de 2020.

[ii] Caracas: Editorial Arte, 1967.

[iii] El Nacional, Caracas, 10 de septiembre de 1972.

[iv] Así, por ejemplo, en el poema VI de Animal de costumbre podemos leer: “Elena es alga de la tierra/ Ola del mar./ Existe porque posee la nostalgia/ De estos elementos,/ Pero Ella lo sabe,/ Sueña,/ Y confía,// De pie sobre la roca y el coral de los abismos”. (p. 47)

[v] Las primeras ediciones de los libros que conforman la obra poética de Juan Sánchez Peláez, sin considerar los volúmenes antológicos ni traducciones, son: Elena y los elementos. Caracas: Tipografía Garrido, 1951; Animal de costumbre. Caracas: Editorial Suma, 1959; Filiación oscura. Caracas: Editorial Arte, 1966; Rasgos comunes. Caracas: Monte Ávila, 1972; Por cual causa o nostalgia. Caracas: Fundarte, 1981; Aire sobre el aire. Caracas: Tierra de Gracia, 1989. Además, en la edición de Lumen, se recogen por primera vez nueve poemas en una sección denominada “Poemas inéditos”. La paginación de todos los poemas de Sánchez Peláez citados en este trabajo corresponden a esa edición.

[vi] https://prodavinci.com/mi-pueblo-nomada/