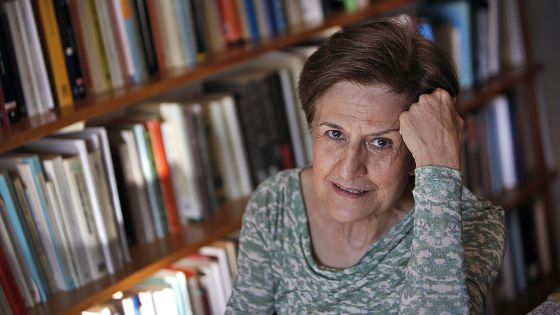

Una intensa actividad didáctica convierte a Adela Cortina en una viajera del pensamiento ético. Goza de gran reconocimiento en el mundo intelectual y a la vez es una persona discreta. Al consultar su perfil biográfico en bibliotecas, revistas o en Internet, apenas se encuentran cuatro datos que, por otra parte, se repiten en todas las entradas. Su vida personal queda al margen, salvo cuando está vinculada a su oficio de pensadora, divulgadora y profesora universitaria. Es una mujer con muchos frentes profesionales abiertos, todos ellos en el terreno de la Ética. Una conferencia sobre “¿Las bases cerebrales de la Justicia y la Democracia?”, en la Fundación Juan March de Madrid, fue el lugar para nuestro encuentro de presentación. Al verla ante su público reafirmé la idea que tenía de su manera de exponer sus convicciones: la mirada de Adela Cortina al mundo contemporáneo es rigurosa y cordial. Su capacidad reflexiva y dialogante imprime altas dosis de buena voluntad a temas conflictivos. Tan clara como profunda, habla con sencillez de aspectos éticos del consumo, la sanidad, la legitimidad de la guerra, la ecología y el cambio climático, la educación para la ciudadanía, la crisis económica y también la neurociencia.

Se siente afortunada por “ejercer el magisterio en los distintos niveles. Aunque –advierte - jóvenes los hay de todo pelaje, algunos ayudan a mantener la mente fresca y el corazón cálido”. Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, entiende su disciplina como “reflexión filosófica sobre la moralidad y desde ella trata de aclarar en qué consiste, cual es su fundamento, si es que lo hay, y cómo se aplican a la vida cotidiana los principios éticos”. Si esta sencilla formulación de la asignatura que imparte necesita más de una aclaración, ella misma se remite a “Etica mínima”(1986) quizá uno de sus libros más citados. Puede impresionar su bagaje bibliográfico, pero al escucharla o pedirla explicación sobre algún concepto, su generosidad hace sentir muy cómodo al interlocutor. Teníamos que abordar temas en algún punto políticamente conflictivos y temí que no quisiera entrar en alguna materia, pero ella no ha puesto pegas a nada, a todo ha respondido con equidad. Ya he dicho que su vida privada es la más desdibujada en sus perfiles, por eso empezamos por una pregunta personal. Quería saber si al entrar en la docencia, primero en la enseñanza media y luego en la Universidad, tuvo alguna dificultad por discriminación de género. No era frecuente que hubiera mujeres en el campo de la filosofía en el final de los sesenta y primeros setenta, es decir, en el último franquismo.

- A fines de los sesenta existía un tópico en las facultades de Filosofía y Letras –responde Adela Cortina- el de que la especialidad de Filosofía, de Filosofía “pura” que se decía, era muy difícil y, por lo tanto, sólo apta para cerebros varoniles. Pero la verdad es que la práctica desmentía ese lugar común, porque ya en mi curso el número de mujeres y el de varones era el mismo, y muchas de mis compañeras son desde hace muchos años profesoras de enseñanza media.

A la universidad optamos menos, eso es verdad, y en algunos departamentos había una clara preferencia por los chicos para encomendarles clases, por aquella convicción, generalizada en la época, de que eran los varones los que tenían que hacer carrera. Ése fue mi caso muy al comienzo, pero pronto las cosas cambiaron radicalmente.

En las oposiciones nunca me sentí discriminada por ser mujer, de hecho las saqué. Lo que sí se percibía con claridad es que quien no estaba alineado en un grupo con cierto poder lo tenía muy difícil, fuera mujer o varón. Ahora no es que lo tiene difícil, es que es imposible. El gran criterio para discriminar sigue siendo tener o no padrinos: tan antiguo como la historia de la humanidad.

Y tan antigua como esa historia es la brega por el reconocimiento, que no siempre viene de la lucha, sino también de la ocupación pacífica, pero inexorable. Recuerdo que un día, cuando estudiaba la carrera, me encontré en el claustro de la Facultad a una señora mayor que miraba con ternura las columnas, la estatua de Luis Vives, el reloj, y me dijo, con lágrimas en los ojos, que había sido la primera mujer en estudiar en la Universidad de Valencia. Para entonces ya había muchas mujeres estudiando Filosofía y Letras, después fuimos conquistando Derecho, Económicas, Medicina, las ingenierías. Fue una conquista paulatina, imparable, hasta formar una innegable mayoría. Y poco a poco fuimos también ocupando plazas de enseñanza media y de universidad.

De hecho, si a fines de los sesenta no había profesoras universitarias en España, tampoco las había en otros países europeos. En Alemania, por ejemplo, que es el país que mejor conozco en este sentido, apenas había profesoras de filosofía en las universidades, y desde luego en el nivel más elevado (C4), ninguna.

- Además de Catedrática, Adela Cortina es directora de la Fundación para la Ética de los Negocios. En estos tiempos de desconcierto laboral y empresarial es quizá la persona más cualificada para hablar de la rentabilidad que aporta la ética en el tejido industrial. Hablamos de rentabilidad económica, pero sobre todo de rentabilidad social y humana. Entiendo, y así se lo comento a ella, que en principio, no sólo no hay contradicción, sino que hay una estrecha línea que une el bienestar de los trabajadores y su productividad.

- En efecto –asiente nuestra interlocutora- justamente creamos la Fundación ÉTNOR, después de un Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial que duró tres años y empezó en 1990, con la convicción de que la ética en la empresa es un juego de suma positivo, que beneficia a todos los afectados por ella: trabajadores, clientes, accionistas, proveedores, entorno social y medio ambiente.

Formamos un grupo inicial de académicos y empresarios y nos lanzamos al ruedo con el eslogan “la ética es rentable para todos los componentes de la empresa”. Frente a quienes creían que las empresas son perversas por definición, defendimos que ni hay empresas situadas más allá del bien y el mal moral (amorales), ni todas son perversas: que hay grados, como en todas las actividades humanas.

Entonces todavía no estaba de actualidad la teoría de los stakeholders, que habitualmente se traduce por “grupos de interés”, pero le fuimos dando una fundamentación normativa desde nuestra peculiar ética del discurso, entendiendo que es preciso tener en cuenta a todos los afectados. Es lo que vino a refrendar más tarde el discurso de la RSE: una empresa que hace el triple balance (económico, social y medioambiental) es un bien público.

- Adela Cortina es también la primera mujer académica de Ciencias Morales y Políticas: ahora viaja a Madrid casi todas las semanas. En su doble condición de mujer y académica su mirada a esa Institución resulta singular. ¿Cómo la han acogido sus compañeros hombres, quienes precisamente la han elegido de entre todas las mujeres?

- Realmente mis compañeros de Academia no me han elegido de entre las mujeres, - Adela Cortina rechaza la alusión algo bíblica a su forma de ser elegida- ni entre todas, ni entre unas pocas. Más bien quienes me apoyaron pensaron en la persona y les alegraba también que por fin entrara una mujer. En este sentido las Academias españolas tienen una inercia masculinista innegable, que tiene que ser vencida por un personalismo de sentido común. En ello estamos.

En cuanto a la acogida, ha sido excelente por parte de todos -continúa satisfecha por su papel en la Academia- pero me gustaría recordar especialmente el afecto de Sabino Fernández Campo que, como presidente, empezaba las sesiones diciendo “Señora académica y señores académicos”. Desgraciadamente murió hace bien poco y ha sido una gran pérdida para España. Obviamente, todos estamos en el empeño de intentar que el trabajo de las Academias sea más visible y fecundo para la sociedad.

- La trayectoria intelectual de Adela Cortina comienza con una relación de compromiso con el cristianismo militante, sigue por su relación con la filosofía de Kant y con la vanguardia intelectual de Europa, gracias a sus estudios en varias Universidades alemanas donde entró en contacto con la Escuela de Frankfurt. El pensamiento de Habermas y Karl Otto Apel son sus referentes filosóficos, a los que ella ha ido dando forma propia llevándola a decantarse por la ética. Todo un viaje en el que ha ido cargando sus alforjas y transitando por muchas estaciones.

- La verdad es que no se trata de un viaje en el que vamos pasando de una estación a otra, abandonando la anterior. Más bien todas permanecen, aunque han ido apareciendo al hilo de la historia personal. Mi trayectoria académica puede decirse que empieza con la tesis doctoral sobre “Dios en la Filosofía Trascendental kantiana”, defendida en enero de 1976. Yo formaba parte del Departamento de Metafísica de la Universidad de Valencia y me interesaba especialmente la Teodicea. Sigue interesándome, por supuesto, pero en ese año 1976, Jesús Conill y yo, con quien me casé en 1977, ganamos las oposiciones de Enseñanza Media de Filosofía y, antes de tomar posesión de la plaza, estuvimos un curso en Munich (1977/78) con sendas becas del DAAD y con una Licencia para Estudios en el Extranjero. En aquel tiempo España daba el paso oficialmente a la democracia y nos preocupaba, entre otras cosas, que no fuera posible una ética común a todos los españoles. De ahí que fuera decantándome hacia la ética y tratando de diseñar una ética cívica, que necesitaba como fundamento una ética filosófica. Apel había publicado hacía poco tiempo Transformation der Philosophie (1973) y Habermas, “Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz“ (1971). Esas aportaciones suponían la transformación dialógica de una ética kantiana, que proporcionaba, desde una filosofía del lenguaje, el fundamento para una ética filosófica y el criterio para una hermenéutica crítica.

De regreso a España, ocupamos nuestras plazas en distintos institutos de la región de Murcia y también pudimos impartir clase en la Universidad, en Metafísica y en Ética. Aquellos años fueron esenciales por las gentes a quienes conocimos, que son amigos entrañables. Pero nuevas oposiciones nos permitieron regresar a la Universidad de Valencia, y así lo hicimos.

- Damos ahora un salto desde la formación teórica de Adela Cortina y pasamos a la práctica de la filosofía. Al fin y al cabo es una buena dosis de ética y sentido común lo que le falta al sistema productivo y a los hábitos de consumo de los ciudadanos para salir de esta crisis económica y medioambiental en la que nos encontramos inmersos. Por las respuestas de los políticos a la situación actual, parecería como si en el interior del cerebro y del alma humana hubiera unos extraños resortes que nos llevaran a todos a seguir por un camino de perdición. ¿O quizá tengamos que llegar hasta el último subsuelo del infierno para remontar y volver a la luz? La comento que personalmente no dejo de tener esperanza.

- Hay varios ingredientes trabados en esta pócima. En principio, como analicé en Por una ética del consumo (Taurus, 2002), hay una extraña concepción de la economía. En vez de aceptar, con Adam Smith, que el consumo es el fin de la producción, se entiende que el consumo es el motor de la producción. Si no hay consumo, “no hay alegría” en la sociedad, porque no hay producción, sin producción no hay trabajo, y las gentes no pueden ni siquiera sobrevivir con dignidad. De ahí que los productores intenten crear deseos en las gentes a través de la publicidad para que consuman y se va generando ese êthos consumista de quien cree que lo natural es consumir. Es lo que Galbraith llama el “efecto dependencia”: los deseos dependen del proceso por el que se satisfacen y, claro está, nunca hay bastante.

- Entiendo que si salimos en falso de la crisis económica seguiremos avanzando hacia sucesivas crisis y se agravará el cambio climático.

- Lo peor es que vamos a salir “en falso” con altísima probabilidad, porque de momento no hemos aprendido nada de la crisis. Ni estamos cambiando el modelo de crecimiento ni tampoco las formas de vida y de consumo. La historia de la inversión en I+D+i, la importancia de la educación, el control del sistema financiero, la transformación de los incentivos, todo está quedando en agua de borrajas.

- Adela Cortina tiene sus propios análisis y posiciones sobre la "ética del consumo". Es valedora de un saber capaz de defender con argumentos que hay formas de consumir más éticas que otras. En otra de sus obras de referencia, Por una ética del consumo, la ciudadanía del consumidor en un mundo global (Taurus 2002), analiza el sentido del consumo en una sociedad más justa. ¿Cuáles serían esas formas de consumo respetuosas y respetables?

- En ese libro –explica con la claridad didáctica que imprime a su función docente- propuse una forma de consumo con cuatro características: un consumo liberador, justo, corresponsable y felicitante. Liberador, que nos sirva para aumentar nuestra libertad en vez de esclavizarnos. Justo, porque es de justicia pensar en la distribución de las posibilidades de consumo en el nivel local y mundial. Corresponsable, ya que podemos asociarnos para cambiar nuestro modelo de consumo y tomar así las riendas de la producción. Felicitante, que realmente nos haga más felices, para lo cual no hacen falta bienes costosos, sino lo necesario para disfrutar de las relaciones humanas, de la belleza y la solidaridad.

- Entiendo que la preocupación por las falacias del consumo surgió en los años cincuenta. Los "críticos de la cultura de masas", denunciaron las formas de consumo de las sociedades industriales por privar a los individuos de libertad. Marcuse, vinculado a la Escuela de Francfort, separó el trigo de la paja y distinguió entre necesidades verdaderas y falsas. Adela Cortina ha explicado en alguno de sus artículos que las necesidades "verdaderas" son inexcusables, aunque no todo el mundo pueda satisfacerlas: alimentación, vestido y vivienda. ¿Cuáles serían las "falsas", y quien impone a los consumidores esas necesidades? ¿Con que intención y efectos llegan hasta nosotros como consumidores?

- La distinción entre necesidades verdaderas y falsas no es tan clara como quería Marcuse. A mi juicio, es más fecundo distinguir entre necesidades y deseos, aunque tampoco sea posible separar unas de otros como con un bisturí. Pero sí es cierto que las necesidades se acercan más a lo biológico (alimentación, vestido, vivienda) y por eso tienen un límite a la hora de satisfacerlas, mientras que los deseos son psicológicos y carecen de límite.

También por eso algunos productores se esfuerzan por aumentar los deseos de las gentes con capacidad adquisitiva, añadiendo prestaciones a los coches, a los teléfonos móviles, perfeccionando los ordenadores y las televisiones, fomentando el consumo de alimentos que permiten mantenerse en forma o estar más sanos.

Naturalmente, las necesidades se modulan socialmente porque, como decían tanto Adam Smith como Marx, un obrero británico necesita una camisa de lino para poder presentarse en público sin tener que pasar vergüenza. Pero con las debidas matizaciones, las sociedades están obligadas a cubrir las necesidades de todos los seres humanos, de modo que puedan llevar adelante sus proyectos vitales.

Tal vez, en este sentido, sea más acertado el enfoque de las capacidades de Amartya Sen en su insistencia en que debemos empoderar las capacidades básicas de todas las personas. Ésta sería la tarea de los proyectos de desarrollo humano.

- Por lo que hemos leído, Adela Cortina coincide con Habermas en su “reparo a la pesimista filosofía de la historia y considera que la crítica a los abusos ideológicos no debería acabar con toda aspiración utópica”. El pensamiento de esta profesora de la Universidad de Valencia, deja atrás la idea de que el derecho natural es la fuente de la Ética, que luego derivó en la declaración de los Derechos Humanos del 48, buscando aplicar la razón a unos principios éticos que no necesariamente proceden del derecho natural. Cuestiona desde sus planteamientos filosóficos el “derecho natural”, aquella disciplina que impartía Joaquín Ruiz Jiménez en la Facultad de Derecho de la Complutense y a la que yo asistí como alumno cuando nuestra interlocutora se incorporaba como docente a la Facultad de Filosofía.

- A mi juicio, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, porque por primera vez se proclama que todos los seres humanos, independientemente de la comunidad política a la que pertenezcan, tienen unos derechos que debe respetar cualquier país que quiera considerarse civilizado. Encarnar el respeto a esos derechos en las instituciones y en la vida de las personas concretas es una exigencia de justicia y uno de nuestros mejores proyectos. Pero, claro, esos derechos tienen una historia. Nacen de lo que se entendieron como “derechos naturales”, ligados a la ley natural divina en el mundo medieval, y a la razón de todo hombre en la Modernidad. En la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa todavía no se habla de derechos humanos, expresión que consagra la de 1948.

El inconveniente de la expresión “derechos naturales” es que se liga a la ley natural, que si es ley, no es natural, y si es natural, no es ley. Necesita ser interpretada por algún magisterio autorizado. En el caso del catolicismo sería el de la Iglesia, pero en sociedades pluralistas no tienen porqué compartir todos los ciudadanos la autoridad de esa interpretación, en cambio sí que todos deben compartir el respeto por los derechos humanos. Su fundamento filosófico, entre otros posibles, se encuentra en la afirmación kantiana de que todo ser humano es valioso en sí mismo, tiene dignidad, y no precio. El fundamento cristiano es que todo hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es sagrado para el hombre.

- Qué les responde, desde sus postulados actuales, a los liberales que denuncian el marxismo implícito de la Escuela de Frankfurt y consideran que es un ataque a los valores tradicionales y a la familia.

- La Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt nació de forma explícita en 1923 como crítica de la economía política, en el sentido marxista de la crítica de la ideología, pero después fue evolu-cionando hacia la crítica de la razón instrumental, al percatarse, al menos desde 1940, de que la cosificación no sólo se produce en las sociedades capitalistas, sino también en las socialistas, porque es la razón instrumental la que preside el desarrollo de la historia occidental.

El mismo Habermas propone en La reconstrucción del materialismo histórico sacar a la luz las relaciones de producción, que Marx había dejado encubiertas, y considerar que el progreso tiene que ser a la vez técnico y moral, progreso en el dominio de la razón instrumental, pero también, y muy especialmente, de la comunicativa. “Los valores clave en esta ética son la justicia y la solidaridad” , según expresión del propio Habermas. Pero, si intentamos reconstruir los pasos de esa ética, son además la autonomía y la igualdad. No entiendo por qué los liberales tienen que criticar estos valores.

Por otra parte, si podemos hablar de una Tercera Generación de la Escuela de Frankfurt, representada sobre todo por Axel Honneth, ésta generación recoge el valor de la familia como una de las instituciones necesarias para el reconocimiento en el progreso moral en la visibilidad.

- Desde el otro lado del espectro político, desde la izquierda, se considera que la Escuela de Frankfurt no es más que una crítica romántica y elitista de la cultura de masas disfrazada de neomarxismo.

- Pues tienen una salida: proponer ellos una alternativa moralmente deseable y técnicamente viable, pero desde sociedades no capitalistas, que deberían ser las más preparadas para lograrlo. Porque resulta bien poco creíble la crítica de una izquierda que vive en sociedades capitalistas, disfruta de sus ventajas, no se traslada a vivir a Cuba o a Corea del Norte ni por equivocación, y, eso sí, desde ahí critican todo lo que otros intentan construir. Al menos los frankfurtianos empezaron honradamente en la crítica de la economía política pero, al percatarse de que el problema era más hondo, se vieron abocados a proseguir la tarea inacabada de la Ilustración.

- ¿Dónde estaba Adela Cortina en Mayo del 68? ¿Cómo vivió desde el mundo universitario esa convulsión en la que muchos sentimos que el mundo daba un giro copernicano, y en cierto sentido así fue, aunque luego parece que hubiéramos reculado hacia una realidad menos ambiciosa en el sentido del cambio y la creatividad?

- Yo estaba estudiando la carrera, como tantos otros, deseando un cambio hacia una sociedad democrática y abierta, pero sin entender muy bien un conjunto de proclamas, que me parecían al menos tan totalitarias como lo que teníamos. En la facultad de Valencia no había sino tres corrientes: neoescolástica, neo-positivismo y marxismo. Ninguna de ellas tenía la menor vocación democrática y las tres trataban de desbancar a las demás.

La tradición del socialismo español, que era un socialismo neokantiano, como supe más tarde, brillaba por su ausencia. No había más socialismo que el marxista. Por desgracia, no se nombraba a Ortega, ni tampoco a Zubiri, Laín o Marías. Hubiera sido bueno para muchos de nosotros tanto haber conocido el socialismo ético de la tradición española, como también a estos representantes de la “Tercera España”, porque hubiéramos encontrado un sitio que no encontramos en los totalitarismos vigentes.

- “Debajo de los adoquines está la playa, Prohibido prohibir” Es una evocación personal que le traslado a Adela Cortina en forma de evocación intelectual. ¿Qué nos queda de todo aquello que tanto tenía que ver con la Escuela de Frankfurt, con Marcuse, con Sartre? Lo pregunto con una cierta melancolía, no sé si de mi juventud o de aquel mundo que 20 años después trajo la caída del muro de Berlín, luego los atentados de las Torres Gemelas y los disparates geopolíticos subsiguientes.

- Nos queda el trabajo bien hecho –responde la profesora comprometida- de los que se esforzaron por la socialdemocracia, tan denostada por derechas y por izquierdas. A los primeros les parecía antiliberal, por intervencionista, y a los segundos, intolerable por capitalista. Hablar de Bernstein era entonces poco menos que una obscenidad, cuando era lo más constructivo que podíamos encontrarnos. Y también nos queda el trabajo del liberalismo social, que defendía la libertad frente al totalitarismo, con la convicción de que los seres humanos merecen igual consideración y respeto y, por lo tanto, es injusto que no vean protegidos sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Me emocionan mucho más esas gentes que los de “la imaginación al poder” y “prohibido prohibir”.

- Las nuevas formas de vivir la sexualidad que proponía por ejemplo Wilhelm Reich, también vinculado a la Escuela de Frankfurt, dieron lugar a movimientos feministas diferenciados de los que habían surgido a principios del siglo XX. ¿En este terreno dónde se sitúa Adela Cortina?

- En el feminismo de la igualdad. Es urgente exigir que se respeten los derechos de todas las mujeres y de todos los varones de la tierra, sin discriminaciones, solapadas o expresas. Y es urgente complementar aquellas “dos voces morales” de las que habló Carol Gilligan, la de la justicia, presuntamente masculina, y la del cuidado, presuntamente femenina. Las dos son voces de la humanidad, indispensables para seguir adelante.

- La febril actividad profesional de Adela Cortina la permite vincular la teoría ética con su compromiso personal con el presente. Compromiso a la hora de publicar y dar conferencias, mostrando su opinión y conocimiento sobre temas de actualidad. Debate crispado y casi inverosímil al que hemos asistido sobre la asignatura de “Educación para la ciudadanía” al que ella ha aportado cordura. En Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI encontramos su propuesta para unas nuevas bases de valores cívicos que preconiza y que representan el espíritu de lo que denomina "educación cordial”. En esta obra que le valió el Premio Jovellanos 2007, propone la ética cordial frente a la tiranía del “todo vale” contemporánea. ¿Qué significó personalmente ese galardón?

- Significó el reconocimiento de que, en efecto, es necesario educar ciudadanos que se reconozcan como interlocutores válidos, con capacidad de argumentar, pero también como personas en el sentido amplio de la palabra: con capacidad de estimar los valores, cultivar los sentimientos y adquirir virtudes. Poco a poco se van dando cita en ese concepto de ciudadanía cordial la tradición germana de Kant, Apel y Habermas, y la tradición española de Ortega, Zubiri, Aranguren y Marías. Todo un programa educativo para familias, escuelas, medios de comunicación y políticos.

- ¿Qué responsabilidad tendrían las empresas en ese mundo regido por la razón cordial?

- La de tener en cuenta a todos los afectados por su actividad, asumiendo su Responsabilidad Corporativa desde la ética, entendiéndola como un instrumento de gestión, una medida de prudencia y una exigencia de justicia.

- Sugiero a Adela Cortina que precisamente hay falta de ética, de sentido común y cívico, de educación ciudadana en la génesis de la crisis económica. Una situación que en nuestro país surge a partir de la especulación del ladrillo y está vinculada también a los problemas del sistema financiero de Estados Unidos en este mundo global. Los valores que han de presidir hoy en día las relaciones entre los pueblos, los Estados y con el Medio ambiente deberían ser tan globales como lo son las causas de esta crisis que en gran parte es una crisis de valores morales. ¿Es necesaria una ética, una ética global distinta de la tribal que parece inserta de forma indeleble sobre nuestras almas cerebro y de las que parece hoy en día dar cuenta la neurociencia?

- Efectivamente – confirma nuestra invitada- es necesaria esa ética global, que en realidad no encuentra ningún fundamento en las investigaciones de las neurociencias. Esas investigaciones, sometidas a control ético y legal, nos sirven para comprendernos mejor, para evitar enfermedades y mejorar nuestras capacidades, pero no para saber qué debemos hacer moralmente. Lo que venimos descubriendo desde esas ciencias es que adaptativamente nos conviene amar a los cercanos y desentendernos de los lejanos. Es lo que intenté mostrar en la conferencia de la Fundación Juan March sobre “Neuroética”. Con esos mimbres no puede tejerse sino una ética basada en el egoísmo de los que ayudan sólo a quienes a su vez les pueden ayudar. Esa ética del homo reciprocans deja necesariamente excluidos. Es una ética del Intercambio Infinito que, de ser explícitamente aceptada, legitimaría la exclusión de quienes tienen poco o nada que ofrecer a cambio.

Las bases cerebrales no son fundamento para una ética global, somos las personas quienes tenemos que asumir las riendas del progreso y decir qué debemos hacer, creo yo desde una razón cordial.

- Para ampliar esta idea de una ética global, Alianza y contrato (Trotta 2001), una nueva referencia a la obra de Adela Cortina. Un libro cuyo contenido nos puede llevar al día que habíamos marcado para nuestra primera conversación. Era diciembre y Barak Obama recibía un controvertido (siempre lo es) Premio Nobel de la Paz. En su discurso, el Presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe del Primer ejército de este maltrecho y superpoblado Planeta dijo: “los instrumentos de guerra sí tienen una función que jugar en la preservación de la paz”. Obama justificó la guerra y estableció en Oslo las condiciones: “que sea de último recurso o en defensa propia, si la fuerza usada es proporcional y si, siempre que sea posible, se libra a los civiles de la violencia”. Al preparar esta entrevista leí que usted había dicho que “no hay ningún motivo que justifique actualmente una guerra”. Obama, no obstante, ha trazado justo los valores que no se dan en las intervenciones armadas de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Cree que su planteamiento le justifica para seguir manteniendo miles de soldados en esos países.

- Cuando afirmé que “no hay ningún motivo que justifique actualmente una guerra” me refería a las guerras preventivas, concretamente, a la coartada de las armas de destrucción masiva con la que se pretendió justificar la guerra de Irak. Aquello no tenía justificación alguna. Retirar tropas, una vez situadas en el lugar, sí que es una cuestión de prudencia, para no causar más daño que bien.

- Ya lo hemos dicho y lo sabemos, pero hay que insistir, vivimos en un Mundo, nos guste o no, globalizado también en el terreno de la ética: esta nueva ética es mucho más compleja porque el alcance de nuestras decisiones personales y colectivas afecta a todos. En el terreno de la ecología -que esa sí que es global - las emisiones de CO2 que produce el carbón en una fábrica de China nos afecta tanto como las que se emiten en Asturias y León. Un cambio en la ética global será el único capaz de salvar no al Planeta sino a nuestra civilización sobre la Tierra. ¿Tiene idea Adela Cortina de cuales tendrían que ser esos principios que deberían haber prevalecido en la cumbre de Copenhague y sobre todo, una vez terminada ésta, en las políticas de los países y hábitos ciudadanos?

- Los principios están pensados en esa noción de sostenibilidad, que todos dicen mantener. Otra cosa es que nadie se la crea ni tenga voluntad de ponerla en práctica. Por eso la Cumbre de Copenhague parece haber sido un fracaso más.

- Es habitual encontrar la firma de Adela Cortina en publicaciones diarias. Sobre el aborto he leído un artículo suyo en “El País” en el que apuesta, como siempre, por el diálogo entre las partes enfrentadas. Mi reflexión, que quiero compartir con usted, es que muchos de los que se oponen a la nueva ley ignoran que la única alternativa que plantean con sus principios es meter a la mujer que aborta en la cárcel agravando aún más las condiciones que la han llevado a tomar esa trágica decisión.

- El objetivo prioritario de ese artículo era subrayar la necesidad de un diálogo sin presupuestos descalificatorios y también la de descubrir juntos unos mínimos éticos compartidos desde él. A mi juicio, nadie desea que la mujer que aborte vaya a la cárcel, pero para evitarlo basta la ley actual, que despenaliza en determinados supuestos. Eso es lo que significa “despenalizar”: que no se penaliza. Por el contrario, hablar de un derecho al aborto me parece incoherente en un Estado de Derecho.

- Y ahora una evocación de Bertrand Rusell y de Enrique Miret Magdalena ¿Por qué es usted cristiana?

- Prefiero una evocación de Ricardo Alberdi, un sacerdote irunés, que profesaba una religión del hombre en relación con Dios en el seno de la comunidad eclesial. Esa religión libera, porque no se confía en los poderosos, ni en la nación ni en la etnia, sino sólo en quien puede salvar; hace de cada persona alguien sagrado para la otra persona; y abre el camino de la gracia, el consuelo y la esperanza.

- Adela Cortina es una lectora empedernida de García Márquez, Vargas Llosa, Martín Gaite, Marina Mayoral, Delibes, Endo, Pamuk, Saint-Exupéry, Michael Ende, por citar unos pocos de sus actores de referencia. Tiene también entre sus preferidos a poetas como Miguel Hernández, Antonio Machado y García Lorca. Desde esa riqueza lectora entiende que también la ética debe tocar a la estética y que ésta ha “de ser realmente creatividad, y no intento cansino de llamar la atención por lo extravagante o de vender sin más”. En gustos personales, confiesa alimentarse, en todo caso, más como lectora que como espectadora de cine. No obstante ponemos fin a esta conversación con una referencia cinematográfica, aunque basada en un relato literario. Volvemos al día en que la escuché en la Juan March hablar de los grandes dilemas morales que se le pueden plantear al ser humano. Recordé el que para mí es el mayor al que se puede enfrentar una madre. Es la última secuencia de La decisión de Sophie: la protagonista llega deportada a una Estación de tren para ingresar en un campo de concentración nazi, un oficial sin escrúpulos la pone ante el dilema insoportable de tener que elegir a cual de sus hijos, niña y niño, elige para quedarse con ella, el otro morirá. Esta es, como digo, la última secuencia, toda la película es el relato de la vida de esta mujer en Estados Unidos, marcada esa vida por aquel acontecimiento ocurrido algunos años atrás.

- Afortunadamente, en la vida no solemos encontrarnos con dilemas, sino con problemas. No suele haber sólo dos caminos, sino que cabe pensar más posibilidades. Por eso me parece que los dilemas están muy bien para una ficción cinematográfica o literaria, pero dudo mucho de sus virtualidades científicas, a pesar de que los neurocientíficos y los psicólogos cognitivos les den mucho peso.

En La decisión de Sophie no se plantea un dilema moral, ni siquiera un problema moral, la protagonista no tiene siquiera la opción del mal menor, porque no existe. Su decisión no es moralmente buena ni mala, no se encuentra en el ámbito de la moralidad. Lo verdaderamente inmoral es que puedan existir seres humanos capaces de someter a otra persona, en este caso a una madre, a esa tortura. Lo realmente inmoral es el grado de inhumanidad al que puede llegar el ser humano.

- Grado de sufrimiento por su inhumana situación carcelaria, como el que debió sentir Miguel Hernández cuando escribió en su celda de Diego de León la “Nana de la Cebolla”. Adela Cortina lo ha elegido para despedirnos: “Vuela niño en la doble luna del pecho: él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre”. Podría haber sido “Vientos del pueblo me llevan”, pero hemos preferido los últimos versos de esa obra del poeta de Orihuela entre los “Muchos, muchísimos” que están en el alma intelectual de esta profesora universitaria, escritora y divulgadora de valores que nos ha regalado parte de su tiempo para nuestra compresión ética del mundo.