Fuera del día (Bartleby). Con este título, la poeta barcelonesa Rosa Lentini (1957) cierra la trilogía Hablando de objetos rotos, acompañado por Tuvimos y Hermosa nada. La memoria sigue sirviendo de eje a los versos de Lentini, que hacen de la memoria lumbre de futuro, reconstruidos en un gerundio casi sostenido, sin aspavientos, sin resplandor que ofusque sino con candidez de puchero, que va narrando (se) una historia que es la suya hecha analogía de alteridad. Diez años para una tríada que se nos presenta como una suerte de sortilegio lingüístico y de exorcismo de la infancia, lleno de belleza: “pero el deseo/ pugna por nacer a una segunda piel/ la incredulidad de la que brota,/ donde el demonio de los versos/ se libre de la ira y de su lluvia envenenada”.

- ¿Cómo se instruye a la mirada para que encuentre o descubra el prodigio que nos rodea?

- Teniendo en cuenta, ante todo, lo que Sharon Olds nos dice en uno de sus poemas: «Mirar, mirar, mirar la tierra/ (…) como si esta fuera mi forma personal/ de tener alma». Es un compromiso donde antes que nada está el saber que nuestra forma de mirar es la que nos construye. Otra poeta norteamericana, Denise Levertov, dice que se suele olvidar que el poeta acude a la poesía con el mismo propósito que lo hace el lector; por algún tipo de iluminación, de revelación que le ayude a sobrevivir, especialmente en espíritu, pero esas revelaciones no lo son la mayor parte de las veces sobre lo inaudito, sino sobre lo que está a nuestro alrededor olvidado o sin ser visto y que pugna por expresarse. Y es que el poeta está buscando iluminar lo que siente pero que no sabe que lo siente hasta conseguir expresarlo.

“El poeta camina sobre una cuerda floja, equilibrando contenido y forma”

- En su poesía, usted propone más que el fulgor de lo contingente, la acumulación vital de quien escribe (esto también se advierte en la extensión de los poemas). ¿Pesa más la memoria que el deseo?

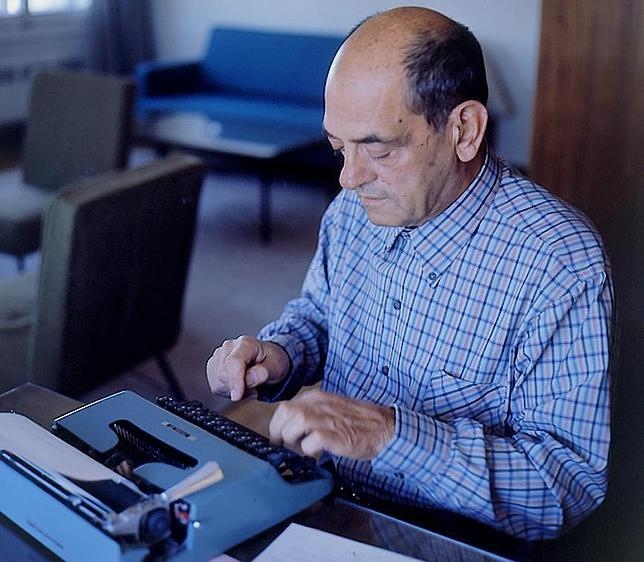

- Depende de la memoria de cada uno, de lo vivido por cada uno; en mi caso, la memoria pesa y el poema suele alargarse, aunque no siempre. Al igual que los amerindios, pienso que lo que tenemos delante no es el futuro, sino el pasado, y que todo lo acumulado en la vida sirve para clarificarlo más que para revivirlo, y esa transfiguración desde el presente de un pasado menos revisitado que reconstruido, nos ofrece, poco a poco, un cuadro más completo de quiénes somos; la poesía de la memoria no es nunca la sola narración de los hechos, es necesaria también una elaboración poética, una máscara, que ayude a acercarla al lector. El poeta camina sobre una cuerda floja, equilibrando contenido y forma. Desde mi codirección en la revista Hora de Poesía, hasta la de Ediciones Igitur, ambas con mi marido, el escritor Ricardo Cano Gaviria, he leído mucha poesía. Y solo por esa cantidad de lecturas espero saber reconocer los límites, hasta dónde se puede llegar en la narración personal.

“El compromiso ético del poeta es sobre todo con la palabra”

- El compromiso del poeta, ¿queda más allá del lenguaje, queda fuera del día?

- El compromiso ético, moral, del poeta va más allá de lo contingente, pero también más allá de una poesía social tal como se entendía en el periodo de los años 50 a los 70 del siglo pasado. En Estados Unidos saben encontrar el punto medio entre lo personal y lo social. Es un compromiso con lo real, entendiendo por real no la realidad, sino la narración personal que hacemos de ella. Hacer poemas de experiencias íntimas contadas desde la interioridad, pero no calcando la realidad, sino interpretándola a través de la mediación de la poesía, poemas íntimos sí, pero no confesionales. El compromiso ético del poeta también llega fuera de la palabra, aunque es sobre todo con la palabra. En la trilogía que acabo de cerrar con el libro Fuera del día, y de la que previamente publiqué, también en Bartleby, Tuvimos y Hermosa nada —por cierto, con tres portadas preciosas del pintor José María Guerrero Medina—, incido principalmente en los abusos infantiles dentro de la familia, aunque no es el único tema, si bien es cierto que no la tenía proyectada previamente, y que la fui completando a medida que asumía lo que iba entendiendo.

“La traducción es el más exhaustivo aprendizaje que se pueda hacer de la obra de un poeta”

- Siguiendo la estela de poetas como Sharon Olds o Linda Pastan, la suya es una poesía que convoca lo telúrico. ¿De qué modo “un cuerpo se entrega a su destino”?

- De ambas poetas he traducido un libro, Satán dice de la primera, en colaboración con mi marido, y una antología de la segunda, en colaboración con Jonio González. La traducción es el más exhaustivo aprendizaje que se pueda hacer de la obra de un poeta, así que ambas me han influido, pero no son las únicas. Lo que intento hacer es una poesía basada en lo que llamo “imaginación visionaria orgánica”, esto es, basada en lo imaginario diurno, oponiéndose por tanto a lo puramente onírico y a la fantasía —donde el yo quedaría encerrado—, y que además tenga un recorrido casi físico en el poema. Lo que se propone es tanto un recorrido de imágenes diurnas como una organicidad de los sentimientos. Tendría que poner un ejemplo. En mi libro Tuvimos, hay un poema muy representativo, que es el que da nombre a toda la trilogía titulado “Hablando de objetos rotos”; en él, el sujeto poético implícito protagoniza la acción de encontrar la cabeza del padre entre la basura. Decirlo así queda raro, es una imagen extraña, fuera de lo acostumbrado, pero si además se cuenta que la recoge, que la transporta a hombros, que la gente en la calle la toca para que les de suerte, que le hace unos esponsales y luego la entierra en el jardín junto a las osamentas de los gatos, y que después esa cabeza descarnada, junto con los huesos de los animales, nos miran a los vivos cuando encendemos la luz en la habitación antes de acostarnos, como un teatro de añoranzas que teme las despedidas, estoy dándole un recorrido en imágenes al sentimiento de ausencia y de separación. Le doy una organicidad y un relato. Otro de los temas que trato es el de la enfermedad, el cuerpo se “entrega a su destino” en la página, siempre dialogando con el poema.

“Podría decirse que el poema nos escucha, si le das suficiente recorrido, antes de que seamos capaces de escucharlo a él”

- La reescritura (y, por tanto, la relectura) es uno de los ejes de su trabajo. El poema, ¿nos habla o nos escucha?

- Cuando Juan Pablo Roa me propuso reunir toda mi poesía para iniciar su futura editorial Animal Sospechoso, yo estaba a punto de publicar en Bartleby el libro que daría un giro fundamental, casi fundacional, a mi poesía. Digo fundacional porque, al revisarla para el volumen de la poesía reunida, mis libros anteriores quedaron iluminados por este. De ahí también que el tomo de la poesía reunida empiece por el último libro publicado por entonces hasta remontarse al primero. De esa forma rastreaba mejor lo que, aun siendo intuido desde el inicio, no había sido capaz de nombrar completamente. Así, los poemas revisados se reescribieron casi solos, como si no estuviera reelaborando, sino traduciendo a una poeta que había trazado su obra paralelamente a la mía. Clarificada la visión del pasado, los propios poemas me indicaban lo que debía modificar o dejar más explícito. Podría decirse que el poema nos escucha, si le das suficiente recorrido, antes de que seamos capaces de escucharlo a él, como si dándole vida pudiera acabar contándonos lo que de otro modo no somos capaces de explicarnos a nosotros mismos, es el misterio de la poesía.

- Hay mucho de psicoanalítico, de autoconciencia, en sus versos. ¿Cómo saber que la narración que hacemos de nosotros mismos es la adecuada, la verdadera?

- Hay un movimiento en mi poesía que Edgardo Dobry califica de “espiralado”, esto es, parecería que se está en el mismo lugar, pero es pura apariencia, se retoman los temas una y otra vez, pero siempre a través de un movimiento en espiral, por lo que nunca se está realmente en el mismo sitio, ni se cuenta lo mismo, y ese movimiento es propio del psicoanálisis. Más que revisitarlo, reconstruyo el pasado, porque cuando fue vivido tenía claves propias, desconocidas para la niña. Ahora, con una información acumulada, se recompone y completa el cuadro que no se entendió entonces. Supongo que la clave está en tratar de ser lo más sincero posible, aun si esa verdad puede herirnos —y seguro que lo hace—. Y volvemos al misterio de la poesía cuanto más nos adentramos en una historia personal, cuanto más desvelamos nuestras propias claves, nuestra experiencia se vuelve más comunitaria.

“Escribir es en sí mismo una reconstrucción”

- De lo que cae en el fuego, ¿qué puede rescatarse?

- Escribir es en sí mismo una reconstrucción, es nuestra arma de religación con el mundo. Y lo poco, o lo muy poco, que queda tras el fuego ofrece una claridad; para los que hemos vivido con más instinto de supervivencia que orientación, impagable y, por supuesto, también la posibilidad de volver a empezar. Es como el paisaje después de una batalla, un paisaje desolador donde hay que partir de cero, pero como decía Rilke: «Sobreponerse es todo», si no, solo queda victimismo, prolongación del dolor.

- El poema ¿surge no tanto “del sueño de lo perdido” sino de “la luz que lo albergaba”?

- Lo vivido es lo que creímos tener, en cierto modo un engaño piadoso, donde sobreponíamos a la realidad nuestros sueños de lo real, que nunca fueron lo que sucedía, al menos no del todo, y solo desde el ahora desvelamos las claves, perdida ya la inocencia. Nuestro deseo se basa siempre en recuperar menos esos momentos que esa pureza de pensamiento; entendemos ahora que hubo menos en muchos casos y más en unos pocos, acaso ajustando la memoria a una realidad más acorde a nuestros afectos, donde al poema le importa tanto la coherencia del tema con la palabra y con su armonía, como crecer con nosotros.

“Resulta más fácil remover el humus de lo sensiblero que ahondar en lo realmente importante”

- ¿Por qué, de un tiempo a esta parte, tiene tanto predicamento esa poesía de los pleonasmos, de lo cursi, de lo mortalmente manido, frente a quienes buscan «la metáfora del antes de nosotros dormido»? El capitalismo, ¿finalmente ha conseguido explotar aquello que aún le permanecía vedado, la poesía?

- Resulta más fácil remover el humus de lo sensiblero que ahondar en lo realmente importante. La respuesta de quien empieza en la poesía, y de quien lee poco, es así más inmediata. Lo vemos también en otras artes, no solo en poesía. Y porque ahora se relaciona cantidad de lectores, o «seguidores», sobre todo en redes sociales, a calidad literaria, pero una cosa no tiene que ver con la otra; a veces, incluso, es diametralmente opuesta. En cambio, cavar en el yo, como proponía Paul Celan, ahondar en el yo hasta convertir lo personal en universal es otra cosa, y hay que trabajar mucho, y de muchas formas, no solo escribiendo. Tras Auschwitz, las mal interpretadas palabras de Adorno acerca del deber de los poetas de no seguir escribiendo poesía ensimismada, apuntaban en la dirección de que lo político debía volverse personal, pero también, tiempo después, lo personal acabó convirtiéndose en político, entendiendo además que lo personal debe tratar de integrarse en lo universal. Buscar la universalidad, pero sin eliminar lo personal, elidiendo el yo, pero no eludiéndolo, debería ser la aspiración del poeta. Como puedes ver el movimiento va hacia adentro, y no hacia afuera, escribiendo para agradar a los lectores. Siempre es sorprendente cómo esa inmersión auténtica en lo personal acaba convirtiéndose en un referente universal; parece un contrasentido, pero resulta que, a más profundidad en el yo y mayor comprensión, más se siente identificado en profundidad el lector. Además, es la única forma de conseguir lectores fieles, porque, y de nuevo retomo a Levertov, lector y poeta buscan el mismo tipo de iluminación vital.

“La melancolía siempre resulta una gran distorsionadora”

- “La gran apuesta de la vida es asumir la pérdida”, escribió Bishop. Algo de esto hay en tu poesía. ¿Cómo incorporar lo vivido sin que la melancolía sea tan excesiva que paralice?

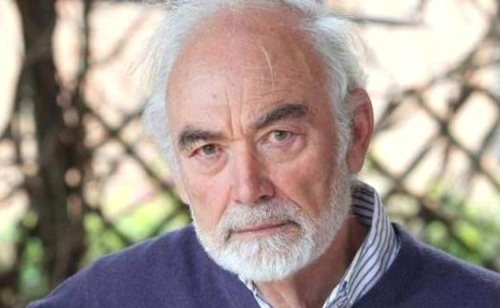

- El poema de Bishop acaba hablando de esa pérdida como desastre, y dice concretamente “no es difícil dominar el arte de perder, por más que a veces/ pueda parecernos (¡escríbelo!) un desastre” (por cierto, tomo la traducción de Joan Margarit y Sam Abrams que publicamos en Ediciones Igitur ). Solo al final la poeta admite el desastre de toda pérdida y el poema entero cobra otro sentido tras ese último verso, y aunque lo dice una sola vez, resalta con cursiva el “escríbelo” previo a la palabra desastre, como diciendo “atrévete”. Ella dominaba muy bien la capacidad de distancia del poeta respecto a su poesía y a sus sentimientos. En mi caso, y como comenta Noni Benegas en su libro de ensayos Ellas resisten, en el texto que me dedica, frente a la locura de los mayores, la niña se convierte en una pequeña adulta, toma la «distancia» de una observadora. En el poema es lo mismo, es sobre todo la narración del testigo, del superviviente, y, por tanto, esta debe ser lo más objetiva posible, la melancolía siempre resulta una gran distorsionadora.

“La poesía más responsable lleva en sí una forma de consuelo, porque escribir nos va desvelando nuestra verdad”

- Aunque (creo) son dos momentos distintos de lo mismo, ¿qué sucede entre el hallazgo y la pérdida? ¿De qué cuesta reponerse más?

- Siempre de la pérdida, y muchas veces una vida entera no es suficiente para reponernos, pero retomo de nuevo a Rilke, su idea de que la vida es un constante sobreponerse a la pérdida. En cambio, el hallazgo, incluso el doloroso, es algo que acabará formando parte de nosotros con el tiempo, una vez asimilado; la pérdida, por contra, es una resta, un vacío, algo insustituible, como todos los que han sufrido amputaciones en sus miembros y que dicen seguir sintiendo sus brazos o piernas. Sin embargo, la poesía más responsable —hablo de compromiso moral con la palabra—, lleva en sí una forma de consuelo, porque escribir nos va desvelando nuestra verdad.

“La palabra es telúrica, sale del cuerpo y vuelve a él”

- ¿Qué se requiere para que “el animal entre en calor”?

- Alejarse del daño para protegerse. Nunca somos suficientemente conscientes de nuestra fragilidad, y como dije antes, la poesía es el arma que tiene el poeta para que “el viejo argumento de la forma” se abra camino; la palabra es telúrica, sale del cuerpo y vuelve a él.

“El horizonte desvía los barcos / de cualquier tierra prometida”. ¿Lo que preside (o debería hacerlo) en nuestra biografía es el deseo o su persecución?

- En mi caso, más la persecución que el deseo mismo, no cabe duda. El dramatismo viene siempre determinado entre lo que deseamos que ocurra y lo que ocurre realmente. Es la base de la poesía ese no alcanzar nunca nuestros propósitos, la base de toda escritura y de toda creación es esa frustración. Escribimos como un modo de compensar esa falta, esa fantasía que todos hemos tenido, ese todo inalcanzable, y aunque esa compensación que es el poema nunca puede salvarnos ni cambiar nada, aunque no es una victoria, siempre acaba siendo una ganancia, porque donde antes no había sino una página en blanco, ahora hay un poema o un libro.

- “Dejé de acudir al manso lago de aguas estancadas”. ¿Cómo romper la inercia para salir de esos modos que, —más o menos— dominamos, tan próximos a nuestras obsesiones y maneras, y buscar lo otro, lo distinto, el reto, lo no hecho

- La distancia sobre lo conocido, el punto de vista de otras lenguas, la traducción; abogo siempre por la traducción de la obra de otros poetas, estamos en un mundo global y la poesía es una muestra más de esa globalidad. Está cambiando y lo hace muy rápido, en países como Estados Unidos o Canadá más si cabe; abrirse a otras lenguas, traducir, crea una ruptura con lo conocido, con nuestra tradición, además de una conciencia de lo que aún no abarcamos. De las poetas norteamericanas he aprendido la libertad de escribir sobre cualquier cosa siempre que sepamos cómo hacerlo, siempre que no sea calco o confesionalidad. Decía Adrienne Rich, una de las poetas norteamericanas más concienciadas, que a ella le costó poco hacer buenos poemas, pero en cambio necesitó media vida para saber que escribía desde el punto de vista de una mujer de mediana edad, de raza blanca que vivía en el país más poderoso de la tierra. Esa conciencia de saber desde dónde escribimos, desde qué lugar en el mundo, qué género, qué tiempo, es uno de los conocimientos que todo poeta de la modernidad debería tener. Conocerse para abrirse y conocer a otros poetas para extenderse, para tener opciones diferentes.