Estas son las anotaciones de un lector. Ni soy especialista en literatura polaca ni conozco el polaco, esa compleja lengua eslava. Son meras apostillas de alguien que, como tantos, descubrió los versos de Szymborska en 1996, cuando la Academia Sueca le concedió el Nobel a una “poesía que, con irónica precisión, permite que el contexto histórico y biológico surja a la luz en fragmentos de la realidad humana’’.

Antes, gracias a un puñado de traductores ejemplares, nos habíamos adentrado en la lírica polaca de la mano de Miłosz y Herbert. Más tarde, llegó Zagajewski, que nos acercó con la debida maestría Xavier Farré.

Hace ahora justo veinte años que pudimos empezar a leer los libros de Szymborska. Por orden de aparición (hablo sólo de lírica y de España), Paisaje con grano de arena, El gran número, Fin y principio y otros poemas, Poesía no completa, Instante, Dos puntos, Aquí, Hasta aquí, Saltaré sobre el fuego. y Antología poética (1945-2006).

Sus traductores: Ana María Moix, Jerzy Wojciech Slawomirski, Xaviero Ballester, Elzbieta Bortkiewicz, David Carrión, Calors Marrodán y Katarzyna Moloniewicz. Y sobre todo Abel Murcia y Gerardo Beltrán. Sus editores: Lumen, Hiperión, Igitur, Fondo de Cultura Económica, Bartleby, Nórdica y Visor.

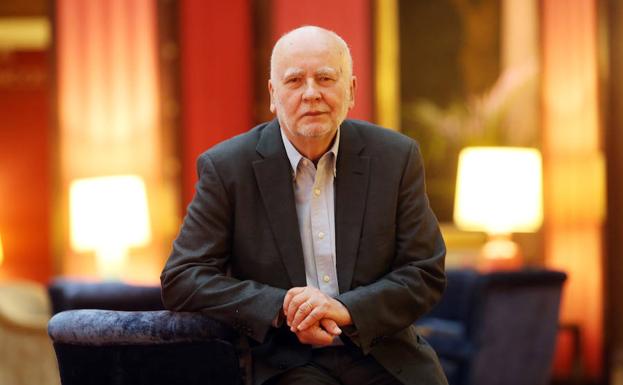

Por eso, a favor de esa intachable tarea, sus versos han llegado a tantos lectores, muchos de ellos, como Fernando Savater, ajenos al mundillo poético. Para el pensador, “su poesía es reflexiva sin engolamiento ni altisonancia, de forma ligera y fondo grave, directa al sentimiento pero sin chantaje emocional. Breve y precisa (…). Sobre todo nos hace a menudo sonreír”.

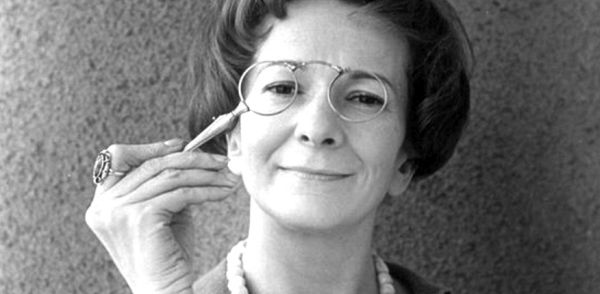

En todo caso, guste o no, lo que nadie puede poner en duda es la feliz recepción de su obra entre nosotros. La de una autora que ha pasado a formar parte de esa selecta estirpe de mujeres poetas –ahora que tanto se reivindica el papel femenino en la lírica de todas las épocas–, que va de Safo a Bishop, pasando por Dickinson y Ajmátova.

Nacida en 1923 en Bnin o en Kórnik, según quién, ella era al fin y al cabo de Cracovia, su lugar, además de Zakopane. Allí vivió la mayor parte de su vida y allí murió en 2012. Aunque no tuvo más remedio que pasar por el purgatorio comunista, con vistas al infierno, sus poemas esenciales, son ajenos a aquel mundo. El suyo es otro, bien distinto. Se me antoja que podría aplicárseles el rótulo que usaba hace poco Damià Alou para referirse a la lírica de Philip Larkin: el de poética de la modestia, pues que a ese tono o manera de decir en voz baja se adapta como un guante, salvadas todas las distancias, cuanto ella escribió. Una frase suya lo explica bien: “La poesía se salva por los pequeños detalles”.

La suya, tal la vida, está con lo cercano y lo sencillo sin que por eso tenga atisbos de simpleza o provincianismo. Ya que lo menciono, pocos poetas nos han llevado tan lejos a pesar de carecer de vocación viajera: “Me siento amenazada por todos los horizontes”. Acaso porque, como aprendió de William Blake, “el universo cabe en un grano de arena”.

Y porque de vida hablamos, tampoco está de más recordar la más que interesante biografía que publicó Pre-Textos: Trastos, recuerdos, de Anna Bikont y Joanna Szczęsna, donde apreciamos con rigor que lo suyo fue escrivivir.

Esta poesía de la realidad (no del realismo) huye de las grandes palabras y de cuanto suene a hueco y pomposo. Imagina lo cotidiano como milagro. Del “despoetizar”, según Zagajewski. O de la “antipoesía”, por decirlo con Parra. No es baladí el dato de que fuera mala lectora de poesía. O, mejor, defensora de que el poeta no leyera sólo versos. La ciencia era otro de sus intereses. Y es que pocos enemigos de la poesía (de la de verdad, quiero decir) más peligrosos que lo poético, entendiendo por tal ese lánguido, rebuscado y relamido romanticismo (mal asimilado) que, como nunca, marca tendencia en esa simpleza ripiosa que algunos denominan ahora “poesía juvenil”.

De ahí que se aleje también de las “grandes palabras”, esas que dan en otro grave error lírico: el que pasa por lo gratuitamente hermético y lo falsamente metafísico, por filosófica que al cabo esta sea.

Poesía, en suma, contra la humillante prisa y los excesos. Por eso, discreta, elegante, amorosa, frágil y tranquila. Del claroscuro. Ajena al aspaviento y la altisonancia. Sin dramatismos. Próxima a la naturalidad, pero ni normal ni corriente. “Hay una costumbre excesiva de leer entre líneas, de buscar mensajes secretos. Mi poesía no esconde nada”, comentó en cierta ocasión. Dada a la ilustrada conversación (al lector como tú). De muchas preguntas (“la inspiración –dijo en su discurso del Nobel– nace de un constante «no sé»”) y algunas respuestas. Inteligente. Ni de la perfección ni del caos. Vital, practicante del lema horaciano del “non omnis moriar”. Que apuesta por la ironía, el humor y hasta por la broma (que cultivó en la intimidad con sus amigos), aunque sepamos de sobra que nada más serio, en el mejor y más hondo sentido, que sus poemas, escritos con la ambición y la voluntad de quien cifra su existencia en el noble pero humilde ejercicio de la Poesía. De quien jamás improvisa y siempre observa lo que le rodea. Nada ingenua. Entre el entusiasmo y la desesperación. Triste, porque el ser humano –escribió– por naturaleza lo es. De alguien que, como Miłosz, concibe la poesía como conciencia. Que cree en ella, y no en los poetas.

Publicó trece libros. No son tantos. Uno aprecia en cada uno de ellos tantos como poemas contienen. Quiero decir que en Szymborska cada poema está creado como si de un libro completo se tratara. Ella, que por imperativo histórico abominó de lo colectivo, quiso para sus versos la individualidad más plena. La unidad de lo uno y de lo único frente a la dispersión de lo meramente agrupado o reunido. Cada poema como “un todo”, señaló Zagajewski.

“La poesía, / pero qué es la poesía”, se preguntó. Tal vez la respuesta esté en otro lugar: “y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos”. “Ay, la poesía”.