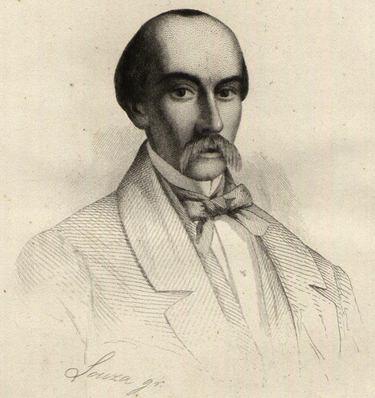

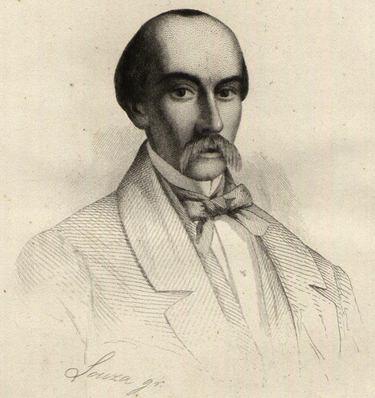

António Augusto Soares de Passos, más conocido como Soares de Passos y principal referencia de la poesía ultrarromántica portuguesa, nace en Oporto el 27 noviembre de 1826 y, enfermo de tuberculosis, fallece en la misma ciudad que le vio nacer, con apenas 33 años de edad, el 8 de febrero de 1860. Nacido en el seno de una familia burguesa, tuvo una infancia cómoda pero marcada por las constantes ausencias de su padre, perseguido durante la Guerra Civil Portuguesa por sus ideas liberales y modernas.

A pesar de su origen portuense, será en Coímbra, ciudad a la que se mudó para iniciar estudios de Derecho, donde comenzará a desarrollar su carrera literaria, espoleado por el ambiente intelectual y la presencia de personalidades afines como Alexandre Braga, con quien fundará la revista Novo Trovador. En 1854, ya establecido de nuevo en Oporto, opta por dedicarse de manera exclusiva a la poesía, una poesía que destaca por su carácter atormentado y doliente, circunstancia que halla justificación en su precario estado de salud y que viene a ratificarse en su prematura muerte.

En la poesía de Soares de Passos, todo matiz de la realidad -religión, Historia, actualidad, amor o muerte- pasa inequívocamente por el filtro del descontento, de un romanticismo exacerbado y de un nihilismo fúnebre que consigue, en mayor o menor medida, alejarse del tópico y adquirir una dimensión universal y creíble. El conjunto de su breve obra, compuesta por apenas cuarenta y cinco poemas, está recogida en el volumen Poesias (1856); sirva esta selección de cinco de sus creaciones más emblemáticas como muestra del considerable y poco ponderado talento de la enigmática figura de Soares de Passos.

SOARES DE PASSOS

AMOR Y ETERNIDAD

Repara, dulce amiga, en esta losa

y en esa otra que se encuentra unida:

aquí de un tierno amor, aquí reposa

el despojo mortal, sin luz, sin vida.

Agotada la hiel de la gran suerte,

pudieron ambos descansar tranquilos;

se amaron en la vida, y en la muerte

la fría tumba no puede desunirlos.

¡Nostálgica la brisa que murmura

en el ciprés lozano

que protege sus urnas funerarias!

Y ese sol, ya cayendo en el poniente,

¡qué bello hace brillar

sus solitarias lápidas!

Así, ángel adorado, así un día

se secará la flor de nuestras vidas…

¡Pero que así, bajo las frías lápidas,

se reúnan también nuestros amores!

¿Qué veo? ¿Te estremeces, y tu rostro,

tu hermoso rostro inclinas en mi seno,

pálido como el lirio que en la tarde

se desmaya en los prados?

Oh, ven, no perturbemos la ventura

del corazón, que jubiloso anhela…

Ven, gocemos la vida mientras dure;

¡desterremos la idea de la muerte!

¡Lejos ese recuerdo de nosotros!

Mas no receles del cortejo fúnebre…

Dulce amiga, descansa:

quien ama así, se ríe de la muerte.

¿Ves estas sepulturas?

Aquí ceniza oscura

sin vida, sin vigor, descansa ahora;

pero ese ardor que ya las animara

voló en las alas de inmortal aurora

a regiones más puras.

No, la llama que el pecho al pecho envía

no muere extinta en el luctuoso hielo.

Inmenso el corazón: la fría lápida

es muy pequeña para contenerlo.

Y no receles, pues: la tumba encierra

un breve espacio y una breve edad:

¡Amor tiene por patria Cielo y Tierra,

por vida Eternidad!

DESEO

Oh, quién en tus brazos pudiera, dichoso,

vivir en el mundo

del mundo olvidado, en lánguido gozo

de eterno placer.

Contemplar tus ojos serenos, en calma,

del más allá hablar,

hablar de una vida que sueña mi alma

y falta en la tierra.

Daría yo este mundo, todo lo que encierra,

por tal galardón:

los tesoros, glorias, tronos de la tierra,

¿qué valen, qué son?

La sed que yo tengo no muere apagada

con tal aridez:

si yo los ganase, entonces su nada

dejaba a tus pies.

Y deseando apenas más dulce victoria,

decirte: he aquí

mi cetro y mi ciencia, tesoros y gloria:

los gané por ti.

La vida, esa misma, daría yo contento,

sin pena o dolor,

si un día mecieses, apenas un día,

mi sueño de amor.

Exenta del lazo que al mundo nos prende,

¿qué vale la vida?

Pues la vida es vida si el amor enciende

su dulce fanal.

Si al mundo que sueño pudiera, contigo,

volando, subir,

¿qué importaba luego? En la sepultura

sonreiría al caer.

IMITACIÓN DEL ISLANDÉS

Un día yo te dije: “si robada

me fueses, búscame”; y no creíste

que pudiera abrazarte inanimada,

besar tus ojos y tus manos frías.

Porque no te amaría si, inconstante,

yo te olvidase allí en la sepultura;

se deslustró el frescor de tu semblante,

pero idolatro aún tu imagen pura.

Aire de vida se extinguió en tus labios,

pero un soplo inmortal vino a animarte;

todavía eres hermosa, y aún te quiere

el que en la tierra comenzara a amarte.

No me dejes en mísero abandono;

escúchame, escucha mi plegaria:

cuando, de noche, brisas otoñales

giman en nuestras rocas, ¡aparece!

Y si la luna brilla, si de paso

me extendieses tu mano blanca, etérea,

yo surgiré para mirar tu imagen,

para escuchar tu voz serena y pura.

Después, ángel celeste, aquí en mi seno

posa tu frente, apriétame en tus brazos,

deja que te acompañe sin recelo:

de esta existencia, desatar los lazos.

En la aurora polar, arrebatada,

vamos, en medio de inmortal ventura,

en nubes de oro y púrpura mecidos,

a cantar y a soñar, en las alturas.

EN UN ÁLBUM

El lastimero arcángel del sufrir

sobre la faz del mundo extiende el brazo:

ofrece una diadema, y, pavoroso,

“¡Para el que más sufrió!”, grita al espacio.

Entonces una turba se atropella,

todos quieren ganar la prenda infausta,

pero ninguno de los pretendientes

mostró la copa de amargura exhausta.

“¡Alejaos!”, −les clama el genio esquivo−

“Nadie abrazó la meta del sufrir;

sólo tú mereciste el premio altivo:

¡Elévate, corónate, poeta!”

EL NOVIAZGO DEL SEPULCRO

¡Alta la luna! En la mansión de muerte,

ociosa, medianoche ya sonó;

¡Qué paz! De los vaivenes de la suerte

sólo descansa quien allí bajó.

¡Cuánta paz! Pero lejos, a lo lejos,

se escuchó rechinar fúnebre lápida;

blanco fantasma, parecido a un monje,

de los sepulcros la cabeza alzó.

¡Se alzó, se alzó! En la amplitud celeste

brilla la luna con siniestra luz;

gime el viento en el lúgubre ciprés

y grazna el búho en la marmórea cruz.

¡Se alzó, se alzó! Con muy sombrío espanto

miró a su alrededor... Y no vio a nadie...

Entre las tumbas, arrastrando el manto,

con lentos pasos se dispuso a andar.

Y al llegar cerca de una cruz alzada

que se avistaba allá entre los cipreses,

se paró, se sentó y, con voz dolosa

despertó de este modo al eco triste:

− “Mujer hermosa que adoré en la vida,

y que en la tumba no dejé de amar,

¿por qué traicionas, desleal, falsaria,

aquel amor que te escuché jurar?

¡Amor! Engaño que en la tumba acaba,

que la muerte desnuda de ilusión:

¿Quién de los vivos aún se acordará

del pobre muerto que en la tierra yace?

Abandonado, yazco en esta tierra

hace tres días, pero tú no vienes...

¡Qué pesada que siento yo la losa

sobre este pecho que latió por ti!

¡Qué pesada la siento!”, y entretanto,

la frente exhausta recostó en su mano,

y arrancó, entre sollozos, de su seno

hondos suspiros de cruel pasión.

− “Quizás, riendo de nuestras protestas,

goces con otro de infernal placer;

¡y así el olvido cubrirá mis huesos

en la fría tierra, sin tener venganza!”

− “¡Oh, nunca, nunca!”: con nostalgia eterna,

respondió un eco suspirando, entonces:

“¡Oh, nunca, nunca!”: repitió de nuevo

la hermosa virgen que sostiene en brazos.

Formas divinas y airosas le cubren,

largos ropajes de color nevado;

corona simple de virgíneas rosas

ciñe su frente de un mortal palor.

− “No, no perdiste mi amor jurado:

¿Ves este pecho? Reina en él la muerte...

Ya no le quedan fuerzas y está helado,

pero late aún de amor por ti.

Feliz de acompañarte hasta este fondo

de la tumba, cayendo ante el dolor:

Dejé la vida... ¿Qué importaba el mundo,

pura tiniebla sin la luz de Amor?

¿Ves a la triste luna, allí a lo lejos?”

− “Oh, sí, la veo... ¡Qué recuerdo horrible!”

− “Fui a su luz, que yo supuse tuya,

en la vida, y en la mansión final.

“¡Oh, ven! Si nunca me ceñí a tu pecho,

hoy el sepulcro nos reúne, al fin...

¡Quiero el reposo de tu frío lecho,

te quiero unido para siempre a mí!”

Y ante el piar del fúnebre cantor,

y ante una luna de un albor siniestro,

junto al crucero, sepulcral misterio

fue celebrado, de infeliz amor.

Cuando risueño despuntaba el día,

ya de ese drama no quedaba nada,

sólo una tumba funeral vacía,

rota la losa por ignota mano.

Pero más tarde, cuando regresó

el polvo helado de las sepulturas,

dos esqueletos, uno al otro unido,

en un solo sepulcro aparecieron.