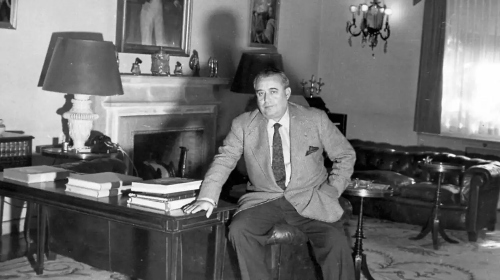

Ese terremoto de creatividad que fue Edgar Neville y Romrée (1899-1967), aristócrata madrileño, dandi cosmopolita, escritor, dramaturgo, director de cine y uno de los grandes cronistas de su tiempo, vuelve a escena con la publicación de Notas autobiográficas por la editorial Azimut, en colaboración con sus herederos. La obra reúne, por primera vez de manera sistemática y completa, los fragmentos de memoria personal que el autor fue dejando a lo largo de su vida, testimonio inigualable de una figura clave de la llamada “otra Generación del 27”, la de los humoristas, en la que brillaron también Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Enrique Jardiel o Tono.

El volumen se abre con un riguroso estudio introductorio a cargo de la profesora María Luisa Burguera Nadal, sin duda la mayor especialista en la figura de Neville. Autora de una tesis doctoral (La obra literaria de Edgar Neville, Universidad de Salamanca, 1987) y de un libro de referencia (Edgar Neville: entre el humor y la nostalgia, Universidad de Salamanca, 1999), Burguera ha dedicado décadas a analizar la singularidad estética del autor. Su mirada crítica y contextualizadora permite al lector situar cada nota autobiográfica en el amplio mapa vital del creador: desde su niñez madrileña hasta su experiencia internacional como diplomático y cineasta en Hollywood, donde trató a Chaplin, Buster Keaton o Greta Garbo.

Según Burguera, “Neville no fue nunca un mero diletante, sino un escritor con una estética propia, capaz de literaturizar la realidad y convertir lo cotidiano en materia artística”. Esta afirmación cobra pleno sentido en la lectura de Notas autobiográficas, donde el tono confesional se combina con la observación irónica de costumbres, personajes y ambientes.

Una edición integradora

La importancia de esta edición radica en su carácter plenamente integrador. Hasta ahora, los textos autobiográficos de Neville circulaban de forma parcial. En 1996 la editorial Castalia había publicado una selección reducida —dictada en su día a su secretaria Isabel Vigiola, esposa de Antonio Mingote—, que apenas cubría los recuerdos de infancia y acompañaba la edición de El baile y otros relatos. La nueva compilación de Azimut amplía ese horizonte con la recuperación de escritos dispersos o inéditos y, en palabras de Burguera, “devuelve al lector la coherencia de una voz que, pese a la variedad de géneros y etapas vitales, mantiene una línea estética constante, donde el humor convive con la nostalgia”.

Entre las novedades destacan dos separatas autobiográficas de enorme interés: “La época del cuplé”, donde Neville evoca con humor y nostalgia el ambiente bohemio y nocturno del Madrid de su juventud; y “La política”, un fresco satírico en el que repasa, con ironía y sin solemnidad, episodios clave de la Dictadura de Primo de Rivera y los convulsos años de la Segunda República. En ambos textos se percibe lo que Burguera denomina “el humor desmitificador de Neville, un humor que no es adorno ni frivolidad, sino herramienta crítica capaz de desmontar mitos culturales y políticos”.

Otro hallazgo de esta edición es la inclusión de la “Pequeña autobiografía”, redactada en forma de carta a petición de Ramón Gómez de la Serna para acompañar la primera edición de Don Clorato de Potasa (1929). Escrita en pleno periodo hollywoodiense, este texto tiene un valor doble: por un lado, nos acerca al joven Neville, en plena efervescencia creadora, y por otro muestra la complicidad literaria con el gran renovador de las vanguardias españolas. El hecho de que esas páginas desaparecieran de las ediciones posteriores de la novela convierte su rescate en un acontecimiento editorial de gran calado.

Humor, memoria y melancolía

La profesora Burguera ha definido a Neville como un escritor situado “entre el humor y la nostalgia”, fórmula que sintetiza de modo certero el espíritu que impregna también estas memorias. En efecto, cada anécdota, cada retrato, cada observación social oscila entre la ironía elegante y una melancolía sutil que recuerda que la risa es también memoria y conciencia del paso del tiempo.

Estamos, pues, ante un libro que no sólo completa y ordena la producción memorialística de Neville, sino que se lee con la misma frescura que cualquiera de sus comedias teatrales o guiones cinematográficos. En cada página late ese humor elegante, irónico y contenido que lo emparenta con Jardiel o con el británico P. G. Wodehouse, y que se despliega en anécdotas familiares, retratos chispeantes y observaciones sociales de gran agudeza. Basta un ejemplo, entre muchos: "la tía de mi madre, condesa de Ripala, era un personaje con una personalidad desagradable, pero definida.

El volumen confirma, en definitiva, lo que Burguera ha defendido reiteradamente: que Neville no fue solo un testigo privilegiado de su época, sino un creador total, capaz de transitar con igual soltura por la novela, el teatro, el periodismo, la pintura, el cine o la crónica social. Notas autobiográficas no es simplemente una curiosidad literaria: es un viaje íntimo al corazón de un hombre que supo reírse de sí mismo, de sus contemporáneos y de la vida con una inteligencia que todavía hoy resulta deslumbrante.