INTROITO

«riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay,

brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs» (1.01)

Así empieza Finnegans Wake, probablemente el libro más extraño, rico, poliédrico y polifónico de la literatura mundial, compuesto por James Joyce durante casi dos décadas y publicado el año 1939. O quizá sería más acertado decir: estas son las líneas que el lector halla en la primera página de Finnegans Wake, ya que el verbo empezar presupone demasiadas convenciones sobre estructura narrativa que, en este caso, carecen de sentido. Pues FW[1] no comienza propiamente, sino que continúa –in medio textus– con ese «riverrun» o río errante que enlaza, como la serpiente que se muerde la cola, con la última frase del libro, cerrando –y abriendo– el círculo de la lectura, de la historia, del mundo que encierran sus 628 páginas. Se trata, en sus propias palabras, de una «moodmoulded cyclewheeling history» (186.02)[2], como veremos más adelante con mayor detalle.

En este ensayo nos proponemos ofrecer algunas pinceladas, incursiones, muestras y recreaciones[3] de la poética que inspira FW, teniendo muy en cuenta que «el libro mismo es la poética continua de sí mismo» y que «un examen de la obra, de cualquier parte de la obra, nos ayudará a aclarar la idea sobre la que esta se basa».[4] Empecemos por dar algunas pistas y notas para el lector que se atreva a entrar en un libro de estas características.

Una vez sumergidos en el río de la lectura, lo primero que percibimos –a la deriva en la corriente de esta «fishy fable» (245.09)– es la tremenda densidad semántica de cada párrafo, de cada frase caracolada, de cada palabra, incluso de cada letra; así como de esa inquietante plasticidad verbal que llevó a Umberto Eco a declarar: «Finnegans Wake constituye el documento de inestabilidad formal y ambigüedad semántica más aterrador del que jamás se haya tenido noticia»;[5] un universo que no puede ser comprendido en un único acto mental, ni por el autor, ni por los lectores.

Y pronto nos hacemos varias preguntas: ¿se trata de un balbuceo desbordante, «overgrown babeling» (6.31)? En todo caso, sería más bien, como el mismo texto sugiere, un babeluceo, pues la aparente incomprensibilidad no proviene de una jerigonza sin sentido sino de una inédita y arrolladora mixtura de lenguas (Torre de Babel), de una idioglosia compuesta por términos de más de sesenta idiomas, además de los distintos registros de lenguaje que, como descubrimos posteriormente, solo es posible descifrar si se desvela su caótico artificio, «their own fine artful disorder» (126.09), lo que aquí llamamos poética del caosmos.

¿O se trata más bien de una joya literaria de intrincadísima confección, radicalmente nueva y singular y, por lo tanto, difícil y sorprendente? Si el esforzado lector –rara avis– consigue terminar el libro, no le queda ya ninguna duda de que, en efecto, está ante una obra maestra única y riquísima, una maravilla ensimismada, un fascinante elefante blanco de la literatura («What a lubberly whide elephant for the men-in-the straits!», 300. F04).

Para cerrar estas notas preliminares, apuntamos dos posibles aproximaciones a este laberinto verbal: la que podríamos llamar talmúdica y la lúdica.

Según la primera, el libro es una especie de grimorio codificado cuyos lectores, previa ardua iniciación casi mística, deben descifrar –durante varios años, lecturas de toda índole y numerosas relecturas– si quieren hallar la perla escondida, el tesoro enterrado que su complejísima red de símbolos y correspondencias oculta. De esta visión hiper-exegética se deriva la miríada de títulos de crítica interpretativa que ha generado, muchos de los cuales parecen, por su necesaria naturaleza taxonomista y enciclopédica, las extensas bibliografías de teología acumuladas a lo largo de los siglos.[6]

Según la otra, a pesar de la innegable intrincación de su textura, es posible acercarse a la obra de un modo más ligero y diletante, y disfrutar en ella del humor intransferiblemente joyceano: de sus caricaturas esperpénticas –«their gaiety pantheomime» (180.04)–, del juego de palabras incesante, de la profunda y omnímoda sátira que transpira su panorámico viaje por la Historia mundial (una pesadilla de la que quiere despertar, según sus propias palabras). Esta aproximación más lúdica estaría en la línea de la que Vladimir Nabokov recomienda, en sus Lectures on Don Quixote, a los lectores del clásico cervantino, pues este se entendió también a veces como una novela épica muy compleja (historias dentro de historias) cuyo tono eminentemente humorístico se perdía en la interpretación excesivamente solemne.

Cuando uno lee y relee el libro, sin embargo, pronto queda convencido de que la mejor aproximación probablemente tiene que ser una tercera: la que reúne ambas perspectivas y que podríamos llamar, joyceanamente, talmlúdica. Esto es, partir de que la intención de Joyce, en el proceso de escribir FW, era en gran medida humorística –«I tell you no story. Smile!» (55.2)–, mas siendo conscientes, a la vez, de que el óptimo disfrute de este texto suele alcanzarse después de haber comprendido –desvelado– las numerosas capas de sentido que cubren las palabras, transfigurándolas: «Only is order othered» (613.14).

TÍTULO Y ESBOZO DE ARGUMENTO

«Lots of fun at Finnegan's Wake!»

El título alude a una balada callejera irlandesa de mediados del siglo XIX, Tim Finnegan's Wake, en la que se narra la muerte y resurrección paródica de un irlandés aficionado a la bebida. Transcribimos algunas estrofas:

Tim Finnegan lived in Walkin Street, a gentle Irishman mighty odd

He had a brogue both rich and sweet, an’ to rise in the world he carried a hod

You see he’d a sort of a tipplers way but the love for the liquor poor Tim was born

To help him on his way each day, he’d a drop of the craythur every morn. (…)

One morning Tim got rather full, his head felt heavy which made him shake

Fell from a ladder and he broke his skull, and they carried him home his corpse to wake(…)

Mickey Maloney ducked his head when a bucket of whiskey flew at him

It missed, and falling on the bed, the liquor scattered over Tim

Bedad he revives, see how he rises, Timothy rising from the bed

Saying “Whittle your whiskey around like blazes, t’underin’ Jaysus, do ye think I’m dead?”

Whack fol the dah now dance to yer partner around the flure yer trotters shake

Wasn’t it the truth I told you? Lots of fun at Finnegan’s Wake!

Resumidamente: un obrero de la construcción, Tim Finnegan, bajo la influencia de la bebida, cae de una escalera y se rompe el cráneo. Los amigos lo llevan a casa y lo tienden en la cama, alrededor de la cual se celebra el Velatorio. Pero entre el distendido comer, beber y danzar, se producen riñas y peleas: vuelan los vasos y las botellas. Una jarra de whisky va a parar sobre el cuerpo de Tim, que milagrosamente se despierta (resucita), diciendo: «Do you think I’m dead?». Así que Wake tiene dos significados, velatorio y despertar, y Joyce ha situado el juego de palabras –el recurso retórico más frecuente del libro– en el mismo título de su obra. Y, por otro lado, entendiendo Finn[7] como fin, en francés o castellano, el apellido rezaría: fin-again, finado de nuevo; o bien, si lo leemos como fine (bien, en inglés), resultaría: El que vuelve a estar bien tras el velatorio (fine-again, el resurrecto).

Si ya el título de un libro se presta a tantas lecturas, todas concéntricas hacia un mismo patrón, no es de extrañar que podamos esperar muchos retruécanos y trampantojos en su interior. Es muy notable el hecho de que en este título y esta canción popular (microcosmos), estén ya los elementos estructurales de los grandes esquemas históricos universales (macrocosmos) del libro: la Caída, el Velatorio y la Resurrección.[8]

En el plano narrativo local, pues, la acción transcurre en las afueras de Dublín, en una taberna, escenario de toda la obra, si bien expandido en una geografía y cronología mucho más amplia provocada por el Sueño. El tabernero está casado, y con su esposa tienen tres hijos: dos varones y una hija menor. Debido a la mencionada caída –que en los otros planos tiene connotaciones morales y cataclísmicas–, el protagonista tiene un sueño muy complejo que se entrevera cíclicamente con los sueños de su mujer y de sus hijos. Sin embargo, esto es apenas apreciable como línea argumental, y lo citamos aquí solo como aviso para navegantes, pues, como veremos, lo decisivo no es la narración, sino la textura de la obra, sus múltiples dimensiones. Ningún libro mejor que FW para aplicarle estas ideas post-estructuralistas de Rizoma de Gilles Deluze y Félix Guattari:

Un libro no tiene un objeto ni un sujeto definidos, está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y velocidades muy diferentes (…) Cuando se atribuye el Libro a un sujeto, se está descuidando el trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones. El libro es una multiplicidad. (…) Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante; en un libro no hay nada que comprender, tan sólo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya. [9]

Subrayemos, para no confundir al lector, que FW no tiene una estructura dramática, sino que es más bien una crítica al Teatro del Mundo, y como tal presentamos brevemente a sus actores.

DRAMATIS PERSONAE

«preprepronominal funferal» (120.10)

Como hemos mencionado, en FW nos encontramos con las ceremonias de un funeral, pero los protagonistas y asistentes a este son una rara especie de personajes: seres que, aunque arquetípicamente definidos, se mueven en un caótico mar pre-pronominal; son polimórficos, cambiantes, multitudinarios; agregados de personalidad más que sujetos definidos, al modo de ciertos personajes de Samuel Beckett. Y esta prolífera ambigüedad se reconoce por la multitud de variaciones sobre sus nombres –cada una con diversas capas de significado o connotación– con las que estos personajes aparecen a lo largo del libro, así como por unas siglas que les representan a modo de símbolo unificador. Algunas notas sobre los cinco protagonistas:[10]

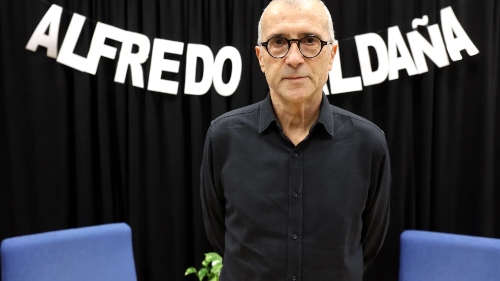

HCE

«Whist! Come here, Herr Studiosus, till I tell you a wig in your ear» (193.13)

Humphrey Chimpden Earwicker es el padre de famila, el «pattermind» o «paradigmatic ear». Aunque en el plano local es un tabernero inspirado en el Tim Finnegan de la mencionada balada, su persona es transmutada en figuras divinas, como el Dios cristiano, Adán, Zeus, el dios celta Lir o el egipcio Osiris; y personajes míticos o históricos como el gigante Finn Mac Cool, Dédalo, Ulises, el patriarca Noé o San Patricio, entre muchos otros, como el mismo Leopold Bloom del Ulises de Joyce. Es la reencarnación de grandes héroes del pasado, y su resurgimiento aparece siempre como el retorno de un principio numinoso. Por otro lado, representando un arquetipo universal, se nos presenta también como Here Comes Everybody o Haveth Childers Everywhere y el acróstico HCE aparece diseminado y metamorfoseado por todo el libro, como también sucede con el de su esposa ALP.

El nombre de Earwicker, «messiagh of roaratorios» (41.28), proviene del inglés «earwig» (tijereta, pero también el verbo escuchar), y se presta a muchas variaciones que inciden en los valores auditivos y musicales de la propia obra, de los que hablaremos después. Ejemplos: «earwakers», «earwuggers», «earwiggers», «Aerwenger», «Irewaker», «Eelweek», «Ereweaker». Y, como Finnegan, aparece también múltiplemente transnombrado: «Mr. Finn», «Mister Finnagain», «fined again», «Mister Funn», «Fillagain» o «Timm Finn again's», entre muchos otros. Al final del capítulo III,3 puede leerse un fragmento sobre HCE que incorpora cientos de nombres de ciudades.

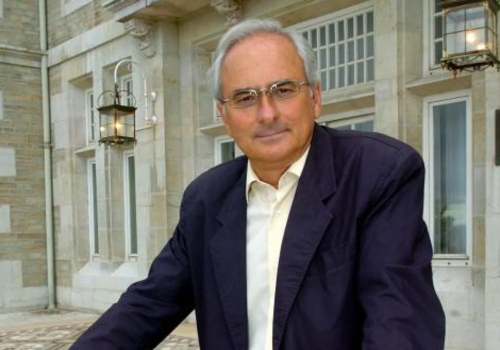

ALP

«Annah the Allmaziful, the Everliving, the Bringer of Plurabilities» (104, 01)

Anna Livia Plurabelle, esposa de Humphrey, madre de la familia. En el plano local representa a una ama de casa sufrida –Mrs. Finnegan–, detestada por su marido y sus hijos desagradecidos. Como arquetipo, se asocia a la Madre Eva y al río Liffey de Dublín, entre otras muchas personalidades: María madre de Jesús, Hera, Isis, Penélope, Rebeca, Grace O'Malley, Ana Bolena o la Molly Bloom del Ulises. Es, sin embargo, su encarnación en cursos fluviales y en lluvias fecundantes la que más destaca entre todas sus apariencias, y probablemente con la que el autor ha alcanzado su escritura más poética, llegando a considerarse el capítulo dedicado a ALP (I.8) uno de los más bellos poemas en prosa en lengua inglesa.[11] En este episodio, Joyce introduce, enmascarados, cientos de nombres de ríos.

Entre las muchas variaciones del nombre de Ana Livia, la dadora de plurabilidades, encontramos «Annabella Lovabella Pullabella», «Appia Lippia Pluviabilla», «Alma Luvia Pollabella», «Allaniuvia pulchrabelled» o «Allalivial allalluvial», «Annushka Lutetiavitch Pufflovah».

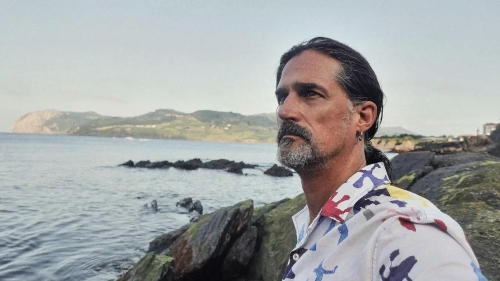

SHEM

«he scrabbled and scratched and scriobbled and skrevened nameless shamelessness

about everybody ever he met» (182.13)

Shem (forma irlandesa de James) es uno de los dos hijos mellizos del matrimonio que, en su relación de opuestos idénticos (y en algún momento intercambiables), luchan con la pluma y la espada por su lugar preeminente, desatando guerras raciales, religiosas, nacionales, literarias y científicas. Un epíteto que su hermano aplica a Shem y que le describe muy bien es: «anarch, egoarch, hiresiarch» (188.16). Introvertido, aunque abierto a la búsqueda y a la novedad, es el favorito de ALP, y es el autor de la Carta de su madre, un elemento muy importante –como trasunto del propio libro– dentro de FW. Shem the Penman, el escribiente, podría entenderse como una caricatura de Stephen Dedalus (protagonista de las primeras obras de Joyce) y, en buena medida, del propio autor.[12]

Shem no se toma en serio a sí mismo, tiene conciencia del absurdo de la existencia y de que está involucrado en un «funferal»: se ve como un personaje en una novela autobiográfica y se ríe ante la imagen de sí mismo, recuperando temas del Retrato del artista adolescente de una forma cómica, exenta del idealismo romántico de la juventud: «the tarandtan plaidboy, making encostive inkum out of the last of his lavings» (27.09).

Y en el tejido de las transmutaciones, su personaje se identifica con Homero, Satán, Caín, Ham, Telémaco, Jeremías, Tristán de Cornualles, Romeo o Apolo. Su nombre aparece transfigurado, connotado de escribano o de mago, como «Maistre Sheames de la Plume», «Mr. Seumas McQuillad», «Pain the Shamman», «Master Shemmy», «Shem Skrivenitch», «Shun the Punman», «alshemist», «Schelm the Pelman», «Mr. O'Shem the Draper»; y, tildado de farsante, como «Shame», «shamus», «O'Shame», «Shames», entre otras innumerables variaciones. La descripción más detallada de este personaje se encuentra en el capítulo I.6.

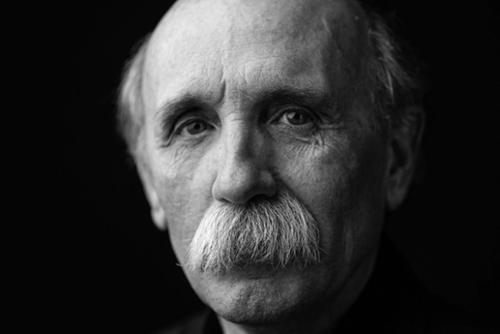

SHAUN

«a weltall fellow raumybult and abelboobied» (416.03)

Shaun (forma irlandesa de John) es el otro hijo varón y predilecto de su padre HCE. Si Shem era el autor de la Carta de ALP, Shem the Post es el cartero, el encargado de entregarla. En diversos pasajes es descrito como un hombre aburrido y fanfarrón, convencional, ajustado a las expectativas sociales y defensor de las normas. El personaje va cambiando en un desarrollo ascendente que le conduce a querer deshacerse del viejo HCE para convertirse en él. A lo largo del libro, lo vemos personificado en el Antínoo homérico, San Miguel, Judas, Abel, Japhet, San Kevin o Mercurio, entre otros. Los retruécanos con su nombre incluyen: «Hans the Curier», «Lamppost Shawe», «Johnny Post», «Show'm the Posed», «Jaun the Boast», «Jaunty Jaun», «Shuhorn the posth» o «Shoen». La descripción más detallada de este personaje se encuentra en el capítulo III.1.

ISSY

«Nuvoletta in her lightdress, spunn of sisteen shimmers» (157.08)

Issy es la hermana menor de la familia y está inspirada en la hija del propio Joyce, Lucia, cuyo estado mental inestable, imposible de diagnosticar, ocupó y preocupó a su padre muy intensamente durante décadas, en especial durante la redacción de FW. En el libro, personifica la tentación erótica, el trofeo por el que contienden los hermanos gemelos, y su personalidad se escinde y multiplica en dos, en siete o en veintinueve muchachas disociadas. A menudo denominada Nuvoletta, adopta la caracterización de la hija de Adán, las Siete niñas del Arcoíris, la bíblica Raquel, María Magdalena, Nausica, Isolda la Bella, Alicia en el País de las Maravillas y su imagen en el espejo, Ofelia, Afrodita, Leda o Isis. Puede encontrarse su nombre escrito de muy diversas maneras: «Izzy», «Isobel», «Isolde», «Isabel», «Is», «Iz», «Lisa», «Ish» o «Felicia» son solo algunos de ellas. Hay una bella descripción de Issy en las páginas 157-159.

Otros personajes secundarios, aunque recurrentes, son Kate (sirviente, cocinera, limpiadora); los doce bebedores de la taberna; los Cuatro Ancianos (que representan a los cuatro evangelistas, a los cuatro maestros autores de los Anales de historia irlandesa o a las cuatro provincias de ese país); entre cientos de otros de difícil identificación.

LA PROSA MÁS POÉTICA JAMÁS ESCRITA

«a loudburst of poesy» (91.03)

Trataremos de demostrar por qué nos parece que Finnegans Wake es la novela –si esta obra cabe aún en este género– más poética jamás escrita.

En primer lugar, pues, habrá que definir qué entendemos –y qué no– por poesía. Aquí no nos referimos a la poesía entendida como un género de escritura, en cualquier tipo de verso, que convencionalmente se ocupa de dibujar bellas estampas líricas. Varias expresiones del propio FW relacionadas con el lenguaje apuntan hacia una concepción viva y freática de la poesía (ese «subgramineal speech» que proponía Nabokov en The gift), una escritura prolífica e indomable como la grama: «malherbal Magis landeguage» (478.09); «All flores of speech» (143.04); «the languo of flows» (621.22). O como esas «Worte wie Blumen» que pedía Hölderlin: palabras como flores. Mucho más cercano, pues, al profundo sentido original griego de poiesis (ποίησις): producción, composición, generación, creación artística. Samuel Beckett resume muy bien esta noción en su ensayo sobre Finnegans Wake, relacionando la escritura poética del libro con su alcance cosmogónico:

«El primer humano tuvo que crear la materia con la fuerza de su imaginación, y poeta significa creador. La poesía fue la primera operación de la mente humana. (…) Antes de la articulación viene el canto; antes de los términos abstractos, las metáforas. El movimiento animista primitivo fue una manifestación de la forma poética dello spirito. (…) La poesía es la fundación de la escritura».[13]

Contrastemos estas ideas preliminares con las definiciones que ofrece Ezra Pound en su paradigmático ensayo How to read. Según su visión, «la gran literatura es, simplemente, lenguaje cargado de sentido hasta el grado más alto».[14] Y, en este sentido, Finnegans Wake nos parece, sin duda alguna, la obra literaria con una mayor carga de sentido; no solo por las 63.924 palabras distintas que contiene (de las cuales decenas de miles son neologismos o palabras no regladas),[15] sino por el novedoso uso recreador que de estas hace, gracias a lo que Eco denomina «morfema abierto», multiplicándolas exponencialmente. La naturaleza metamórfica de cada palabra, de cada étimo, hace que estas puedan siempre convertirse en otras y estallar en nuevas dimensiones semánticas.[16]

Pongamos un ejemplo. En la frase «But the world, mind, is, was and will be writing its own wrunes for ever» (19.36), el neologismo «wrunes» incluye, entre otros posibles sentidos: las runas (runes, caracteres antiguos), las ruinas (ruins), las normas (rules) y, fonéticamente, también los errores (wrongs), connotando de diversos modos el sentido de la oración. Lo que, según la frase citada, el mundo y la mente escribieron, escriben y escribirán eternamente (visión cíclica), son a la vez signos (escritura), arquitecturas (ruinas), códigos morales (leyes) y faltas (la historia repite sus errores); todo esto incluido, como en el interior de un matrioska verbal, en una sola palabra inventada: «wrunes».

Agréguese esta potencia numérica de connotaciones a los miles de neologismos que pueblan FW y se podrá entender qué niveles puede alcanzar la mencionada «carga de sentido» total del texto.

Pero demos aún más razones, fijándonos en los diversos modos de crear poesía. Pound estableció tres de ellos como los principales: la fanopoeia, la melopoeia y la logopoeia. A continuación, mostraremos que James Joyce hace un uso abundante, consciente y reiterado de los tres, convirtiendo esta obra en una «polifonía polimórfica perversátil», como la define Julián Ríos.[17]

FANOPOEIA: UN IMAGINISMO DESBORDADO

«Not shabbty little imagettes, pennydirts and dodgemyeyes you buy in the soottee stores.

But offerings of the field» (25.02)

En esta cita, Joyce se distingue de la visión reduccionista de la escritura poética, mirando acaso de reojo, para trascenderla, la estética imaginista, muy en boga en sus tiempos; y nos propone una concepción mucho más viva y feraz de la poesía –ofrendas del campo–, atenta a la plasticidad moldeadora –«claybook» (18.17)– y a una redescubierta capacidad connotativa de las palabras que incluye y anima toda una nueva flora léxica; una inédita lengua proteica y fluida.

La fanopoeia, que Pound definía como una «proyección de imágenes sobre la imaginación visual», muy arraigada, por ejemplo, en la poesía china y japonesa, es también un modo habitual de trasponer poéticamente las ideas en FW. Adaline Glasheen sugiere este símil textil: «Es una red de juegos visuales y de palabras, con muchas texturas, densamente entretejida, elaboradamente coloreada y con patrones similares a los de una alfombra turca».[18]

Podrían señalarse ciertos párrafos –sorprendentemente inteligibles ya en la primera lectura– en los que el autor describe, mediante la acumulación enumerativa de imágenes, un espacio, una escena o un personaje. Véanse, por ejemplo, las descripciones de Shem (Libro I, 7) y de su extraña casa, «the haunted Inkbottle» (183.31); de las páginas miniadas y arabescas del Book of Kells (I,5); de la vida monacal de San Kevin (604-606) o las recreaciones fluviales de Anna Livia (I.8).

Veamos brevemente dos ejemplos de esta capacidad imaginista. El siguiente pasaje (159.06), del cual ofrecemos una traducción poética, pertenece a una descripción de Issy, Nuvoletta, la hermana menor:

«Then Nuvoletta reflected for the last time in her little long life and she made up all her myriads of drifting minds in one. She cancelled all her engauzements. She climbed over the bannistars; she gave a childy cloudy cry: Nuée! Nuée! A lightdress fluttered. She was gone. And into the river that had been a stream (…) there fell a tear, a singult tear, the loveliest of all tears (…) for it was a leaptear. But the river tripped on her by and by, lapping as though her heart was brook».

Luego Nuvoletta reflexionó por última vez sobre su pequeña y larga vida y trabó en uno solo la miríada de sus pensamientos flotantes. Canceló todos sus desvelos. Trepó por la barandilla estrellada y profirió un lamento de nube infantil. Nuée! Nuée! Un ligero camisón de luz revoloteó. Se había desvanecido. Y en el río que había sido una corriente (…) cayó una lágrima, una única lágrima sollozante, la más hermosa de todas las lágrimas (…) porque era una lágrima díscola, saltarina. Pero el río acabó tropezando con ella, sorbiéndola como si su corazón fuera un arroyo.

O, finalmente, este otro breve poema en prosa que encontramos en (3.22):

«in the park where oranges have been laid to rust upon the green since devlinsfirst loved livvy».

«en el parque donde las naranjas se han tendido a oxidarse sobre los verdes desde que el deblin se enamoró de Livvy por primera vez».

MELOPOEIA: EL ENCANTO DE LAS SIRENAS

«the whacker his word the weaker our ears for auracles who parles parses orileys» (467.28)

Gracias a la melopoeia, «las palabras se cargan, más allá de su significado llano, con alguna propiedad musical, que indica la orientación o la tendencia de ese significado».[19] Además de la importancia de la música y las canciones en la composición del libro, entre los críticos de FW es una recomendación ya muy extendida la de que no hay que leer esta obra solo con los ojos y el intelecto, sino que es muy enriquecedor escucharla, estar atentos a su sonido, su ritmo, su musicalidad. El propio Joyce –que además de escritor era un buen tenor– invitaba a hacerlo e incluso grabó algunos fragmentos que aún pueden escucharse. Su amigo y colaborador Eugene Jolas escribió:

«Los que han oído al señor Joyce leer en voz alta el Work in Progress conocen la inmensa belleza rítmica de su técnica. Exhala un flujo musical que halaga al oído, que tiene la estructura orgánica de las obras de la naturaleza, que transmite cuidadosamente cada vocal y consonante creados por su oído».[20]

Veamos un ejemplo del uso de la melopoeia en el juego con las letras que engañan al oído. En la frase «the leaves of the living in the boke of the deeds» (13.30), a pesar de que los ojos leen «leaves» (hojas), «boke» (término antiguo para libro) y «deeds» (deberes), los oídos interpretan «lives» (vidas), «book» y «dead» (muertos), reescribiendo la frase como: las vidas (o páginas) de los vivos en el Libro de los Muertos.

Y una última muestra, transformada en poema, en la que abunda la instrumentación y los efectos de sonido:

(6.36)

And all the way (a horn!)

from fjord to fjell

his baywinds' oboboes

shall wail him rockbound (hoahoahoah!)

in swimswamswum

and all the livvylong night,

the delldale dalppling night,

the night of bluerybells,

her flittaflute in tricky trochees (O carina! O carina!)

wake him...

Es por ello por lo que Glasheen define el libro como: «Una muy variada polifonía cuyo objetivo es lograr diversos efectos subliminales no declarados para que las palabras adquieran el poder de la música y convoquen al vocabulario más amplio y preciso del subconsciente».[21]

LOGOPOEIA: UNA FÉRTIL NEOLOGÍA

«wanamade singsigns to soundsense an yit he wanna git all his flesch nuemaid motts

truly prural and plausible» (138.08)

Siguiendo el esquema de Ezra Pound, la logopoeia se define como «el baile del intelecto entre las palabras (…) es decir, el uso de las palabras no solo por su significado directo, sino tomando en cuenta de manera especial los hábitos de uso, el contexto, las frecuentes concomitantes, sus acepciones conocidas y los juegos de la ironía».[22] Ya lo hemos mencionado: en FW es extremadamente frecuente el uso de la polisemia y los dobles sentidos, además de los numerosos neologismos de los que ofreceremos una buena muestra más adelante.

En la cita que encabeza este epígrafe se establece con claridad y belleza el propósito de la multípara escritura wakeana: crear sonosignos («singsigns») que apelen tanto al oído cuanto al sentido («soundsense»), y que estos neologismos («nuemaid motts»), frescos y recentales, sean verdaderamente diversos y plausibles. Vemos en esta sola frase una gran cantidad de lecturas posibles, pues además de la explicación ofrecida, se suman muchos otros ecos:[23]

1.- «soundsense»: aparte de aludir al sonido (melopoeia), también indica la necesaria sensatez y buen sentido (función adjetiva de sound) de estas nuevas palabras.

2.- «flesch…motts»: además del obvio fresh que percibimos, el cambio de letra por un L, asocia lo fresco con la carne, con la piel nueva, y nos recuerda el bíblico «la Palabra se hizo carne» del Evangelio de Juan 1:14. Y en cuanto a «motts», no solo remite al mot (en francés palabra), sino que va tintando de erotismo la frase, pues mot también significa chica en la jerga de Dublín.

3.- «nuemaid»: asociado con new-made, contiene en realidad muchos más matices: nuer, en francés literario, significa matizar, un eco muy apropiado;[24] y las palabras nue (francés, desnuda) y maid, es decir doncella, aumentan las resonancias sexuales de la frase.

4.- «prural»: sumado al más evidente sentido de plural, descubrimos que la R intercambiada nos remite al verbo prurire, que en latín tiene la acepción de desear, ansiar algo con vehemencia; terminando así de pintar con colores eróticos lo que, en principio, parecía una frase referida solo a la escritura.[25]

Una aportación creativa a este ensayo es el siguiente florilegio de algunos neologismos que hemos seleccionado, con una posible definición y traducciones inéditas[26] en castellano:

BREVE GLOSARIO WAKEANO

Alcoherently (40.05): adv. Alcoherentemente. Lógica propia y extrañamente lúcida de la conciencia embriagada.

Anemone’s letter (563.17): adj. Anemónimo. Carta sin firmar, redactada en un raro estilo flageliforme, vibrante, colorido y frágil.

Blackguardism (180.32): n. Canallismo. Corriente artística de la más desvergonzada vanguardia.

Chaosmos (118.21): n. [Caosmos]. Universo perfectamente desordenado o caos exhaustivamente ordenado.

Collideorescape (143.28): n. Colideoscapio. Instrumento inverosímil, caleidoscópico, que provoca la acelerada colisión y fuga de las partículas, creando nuevos elementos.

Cumulonubulocirrhonimbant (599.25): adj. Cumolocirronimbos. Masa nubosa polimórfica que adopta todas las formaciones de nubes posibles.

Cycloptically (55.22): adv. Ciclópticamente. Cualidad de la visión panóptica y cíclica, omniabarcadora.

Cyclological (220.30): adj. [Ciclológico]. Relativo o perteneciente a la ciclología, la ciencia que estudia los ciclos, órbitas o revoluciones, ya sea dentro de la biología, la historia, la astronomía, la física u otros campos del saber.

Deplurabel (224.10): adj. Deplurable. Acontecimiento o circunstancia que se considera lamentable por causa de múltiples razones.

Darktongues (223.28): n. pl. Negrilenguas. Idiomas oscuros, poco conocidos, que solo hablan los ríos de noche, las sombras y las voces de los sueños.

Egoarch (188.16): n. [Egoarca]. Aplícase a los sujetos capaces de señorear su propia alma, dentro de cuyos dominios no hay otro soberano.

Foaminine (241.15): adj. Espumenina. Calidad alígera y flotante, ingrávida, de ciertas almas femeninas o afeminadas.

Freewritten (280.02): v. To freewrite: Librescribir. Acción de escribir con libertad, libérrimamente y de un modo deliberadamente liberador.

Funferall (111.15): n. Funferial. Entierro festivo en el que el luto se sustituye por la chanza, la música popular y la jocosidad general.

Heroticism (615.35): n. Herotismo. Acción valerosa y memorable en el terreno de la sexualidad.

Homogenius (34.14): n. [Homogenio]. Persona que muestra genialidad en el mismo ámbito del saber o del arte que otro genio.

Intimology (101.17): n. [Intimología]. Ciencia que estudia la vida interior de los individuos y el origen de los términos que la describen.

Laughtears (15.09): n. pl. Riságrimas. Carcajada luctuosa o llanto hilarante.

Langscape (595.05): n. Linguarama. Paisaje verbal extendido, panorámico, de un lenguaje o un idioma.

Macroscope (275.22): n. [Macroscopio]. Instrumento óptico cuyas lentes convexas permiten ver, de una sola mirada, las vastas distancias del universo.

Mangrovemazes (221.20): n. pl. [Manglaberintos]. Arquitectura intrincada, con corredores que se multiplican, se bifurcan y se entreveran de forma semejante a las raíces de los manglares.

Marmorial (9.34): n. Marmorial. Monumento conmemorativo construido en piedra de mármol.

Meandertale (18.22): n. Meandromanza. Relato paleolítico y sinuoso, lleno de vueltas y revueltas.

Megalogue (467.08): n. Megálogo. Discurso de dimensiones inconmensurables proferido por un solo orador o panegirista.

Millentury (32.32): n. Siglenio. Unidad de medida temporal que corresponde a un larguísimo siglo de mil años.

Mothernaked (206.30): adj. Madresnuda. Embellecido por la hermosura propia de las mujeres encinta desnudas.

Mythametical (286.23): adj. Mitomático. Cálculo preciso de la estadística aplicada a las leyendas; o mitos generados por misterios matemáticos.

Nightynovel (54,21): n. Noctvela. Relato escrito en prosa heroica y nocturnal.

Noisense (147.06): n. Sinsenruido. Algarabía molesta y estruendosa, ininteligible.

Nomomorphemy (599–18): n. Nomomorfinia. Efecto aletargante que tienen algunos morfemas cuando se organizan y repiten siguiendo ciertas normas.

Pearlagraph (226.01): n. Perlágrafo. En algunas obras literarias, párrafo de belleza diamantina: perfecto, brillante, pulido, esférico.

Plurabilities (104.02): n. pl. [Plurabilidades]. Conjunto de posibilidades múltiples que ofrece una situación o acontecimiento.

Roaratorios (41.28): n. pl. Clamoratorios. Composición musical dramática, de asunto religioso, ejecutada mediante vehementes bramidos polifónicos.[27]

Roundtheworlder (77.36): n. Mundariego. Dícese del viajero infatigable y trotamundos.

Scribicide (14.21): n. [Escribicidio]. Forma particular de homicidio o inmolación cuyo instrumento, causa o finalidad, es la escritura.

Scripturereader (67.12): n. Escrilector. Lector activo cuyos ojos, mientras leen, también escriben.

Syllabelles (61.06): n. pl. [Silabellas]. Sílabas de belleza silvana, llenas de silfos y de silbos.

Thistlewords (169.22): n. pl. Palabrardos. Palabras que se abren como cardos y sueltan al aire los vilanos semánticos de sus semillas.

Transname (145.21): v. Transnombrar. Transfundir el nombre de una cosa a otra, efectuando transvaloraciones léxicas.

Vowelthreaded (61.06): adj. Entrevocalado. Término ensartado por vocales suplementarias; o letras enhebradas por algo, como la Q por su virgulilla.

Woodwordings (280.04): n. pl. Silvogramas. Inscriptura realizada sobre la corteza de los árboles o superficies de madera.

Weedhearted (240.22) adj. Enhierbado. Estado alterado del alma alumbrada por ciertas plantas psicoactivas.

Whirlworlds (17.29) n. pl. Giromundos. Galaxias, planetas o satélites que giran en forma de torbellino.

Whistlewhirling (192.34): n. Silvorágine. Arremolinamiento fragoroso de pitidos y silbidos.

Wineglasses (183.21): n. pl. Vinóculos. Anteojos propios del borracho, fabricados con aros de copas finas o con verdes culos de botella.

PALABRAS TRUENO

En Finnegans Wake aparecen, respectivamente situadas al final de cada ciclo, diez palabras-trueno. Cada una de ellas contiene 100 palabras, excepto la última que consta de 101. En total, 1001 palabras extraídas de diversos idiomas. Estas quimeras verbales –que aluden a un tema del episodio– han sido un misterio durante mucho tiempo; actualmente se empiezan a desentrañar, generando diversa bibliografía. Eric MacLuhan[28] afirma que cada estallido de trueno es un logos resonante que representa una transformación de la cultura humana, codificadores de diez grandes revoluciones de la comunicación, que van desde tecnologías neolíticas, como el lenguaje y el fuego, pasando por las ciudades, el ferrocarril y la imprenta, hasta la radio, el cine y la televisión. Según Eco, el trueno «coincide con el ruido de la caída de Finnegan, pero de esta caída nace el intento de dar nombre a lo ignoto y al caos».[29]

Transcribimos, sin analizarlas por falta de espacio, estas palabras-trueno, como muestra del extremo creador ilimitado al que puede llegar la escritura en FW:

1.- Pág. 3 (trueno)

«bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk»

2.- Pág. 23 (trueno)

«Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgromgremmitghundhurthrumathunaradidillifaititillibumullunukkunun»

3.- Pág. 44 (aplauso)

«klikkaklakkaklaskaklopatzklatschabattacreppycrottygraddaghsemmihsammihnouithappluddyappladdypkonpkot»

4.- Pág. 90 (prostitución)

«Bladyughfoulmoecklenburgwhurawhorascortastrumpapornanennykocksapastippatappatupperstrippuckputtanach»

5.- Pág. 113

«Thingcrooklyexineverypasturesixdixlikencehimaroundhersthemaggerbykinkinkankanwithdownmindlookingated»

6. Pág. 257 (portazo)

«Lukkedoerendunandurraskewdylooshoofermoyportertooryzooysphalnabortansporthaokansakroidverjkapakkapuk»

7. Pág. 314

«Bothallchoractorschumminaroundgansumuminarumdrumstrumtruminahumptadumpwaultopoofoolooderamaunsturnup»

8.- Pág. 332

«Pappappapparrassannuaragheallachnatullaghmonganmacmacmacwhackfalltherdebblenonthedubblandaddydoodled»

9.- Pág. 414 (tos)

«husstenhasstencaffincoffintussemtossemdamandamnacosaghcusaghhobixhatouxpeswchbechoscashlcarcarcaract»

10.- Pág. 424 (dioses nórdicos)

«Ullhodturdenweirmudgaardgringnirurdrmolnirfenrirlukkilokkibaugimandodrrerinsurtkrinmgernrackinarockar»

Logopoeia, melopoeia y fanopoeia, pues, se reúnen para dar rienda suelta a los nuevos significados y dotan de un poderoso carácter poético a la escritura de Finnegans Wake.

NOTAS SOBRE ESTRUCTURA: UNA ESPIRAL DE SUEÑOS

De Joyce se puede afirmar que era más un compositor –o constructor– que un creador, al modo de los artistas medievales, según los cuales a los humanos nos es dado más organizar, componer, construir, que crear en el sentido del artista-dios. Así, si ya Ulises era un fascinante producto de composición (piénsese en la estructura compleja, las distintas técnicas para cada episodio, los paralelismos con la obra de Homero), en FW el esfuerzo y resultado compositivo son aún más sorprendentes.

EL LIBRO DE LA NOCHE

«We drames our dreams tell Bappy returns. And Sein annews» (277.17)

Joyce describió Finnegans Wake, con resonancias místicas, como un experimento en la interpretación de la noche oscura del alma que trataba de reconstruir la vida nocturna. A Edmond Jaloux le dijo que escribía este libro «para adaptarse a la estética del sueño, en la que las formas se prolongan y multiplican solas». Y a su amigo Max Eastman le explicó:

«Para escribir sobre la noche, sentí que realmente no podía usar palabras en sus conexiones ordinarias. Utilizadas de esta manera no expresan cómo son las cosas en la noche, en las diferentes etapas: el consciente, semiconsciente, el inconsciente».[30]

Libro de la noche, como Ulises lo era del día, que por su misma naturaleza requiere una conexión distinta, inventada, entre las palabras: su escritura nocturna reproduce los sueños de los personajes, como el mismo autor declaró en otra ocasión: «El sueño del viejo Finn, yaciendo muerto junto al río Liffey y observando la historia de Irlanda y del mundo, la pasada y la futura, fluyendo a través de su mente como un pecio en el río de la vida».[31]

Joyce utiliza la estructura del sueño porque esta ofrece una herramienta óptima para la exploración de la personalidad. Y, como el anónimo narrador en tercera persona de la novela tradicional, el Soñador es también omnisciente y el lector se integra en su sueño como lo haría en cualquier narrativa, independientemente de quien sea el narrador externo. Aunque ha habido mucho debate entre los críticos sobre quién o quiénes son realmente los Soñadores y sobre si hay o no en algún momento un Despertar, lo que nos parece más cierto es que el Sueño es continuo desde el inicio al fin. Y en esa lógica del sueño, la identidad de las personas se confunde y puede intercambiarse, las ideas o los recuerdos de un acontecimiento se transforman en símbolos con una gran capacidad de crear nuevas conexiones.

Clive Hart[32] distingue tres niveles o capas del Ciclo del Sueño: el primero es simplemente el sueño del Soñador sobre todo lo que ocurre en el libro de principio a fin; el segundo es el sueño del Soñador sobre las ensoñaciones de Earwicker, con el que el autor nos introduce en la mente del anciano, cambiando un mundo en apariencia objetivo –relativamente– por uno subjetivo enteramente, en el que se incluyen también los sueños de Shaun; y el tercero, el más profundo y doblemente subjetivo, es el sueño del Soñador sobre el sueño del padre en relación al sueño de Shaun. Y a pesar de que esta red de sueños podría extenderse infinitamente, parece que el propósito de Joyce era el de usar estas secuencias oníricas como ilustración de los tres ciclos de Vico, de los que hablaremos a continuación.

LOS GRANDES CICLOS

«by writing thithaways end to end and turning, turning and end to end hithaways writing and with lines of litters slittering up and louds of latters slettering down» (114.16)

Como mencionábamos al principio, en Finnegans Wake se demuestra la posibilidad de una escritura infinita, tejida con un hilo circular interminable; «the endless sentence», que diría Ezra Pound. El libro responde a una concepción esférica en la que cada uno de los elementos puede funcionar como el principio y el fin del conjunto.

Los Ciclos históricos (basados en la obra de Giambattista Vico y de Giordano Bruno, y en los Upanishads, entre otros); [33] las figuras del círculo y la cruz (que arquitraban las partes y los capítulos); el tejido primoroso de las correspondencias y contrapuntos; la armonía sutil que, diseminados a lo largo del libro, producen los diversos leitmotivs; todos ellos son muestra de una pormenorizada labor de tejeduría literaria, de composición. Aquí nos detendremos a observar una de esas estructuras en particular, por ser quizá la más evidente y efectiva: la de los Ciclos, cuyo primer ejemplo es la ilación entre la frase inicial y final del libro que citábamos al comienzo de este ensayo. Clive Hart resume así esta forma cíclica –«cycloannalism»– del libro:

De entre todos los patrones de Finnegans Wake, sin duda los más importantes son los que subyacen a los sistemas místicos del ciclo de crecimiento, descomposición y renacimiento (…) que Joyce ha usado para mantener el material de su libro en un constante estado de urgencia dinámica: ruedas que giran aceleradamente dentro de otras ruedas, al ritmo que gira el ciclo mayor de la totalidad, alrededor de un centro inespecífico, desde la primera página hasta la última, y de vuelta de nuevo al principio.[34]

En FW, los tres grandes ciclos (libros I a III) culminan en el libro IV, cuyo único episodio es posiblemente el más interesante de la obra. Este libro –y todos los ricorso de los ciclos menores– representa, en relación a los esquemas estructurales citados, el eterno ahora místico: la misteriosa simultaneidad de pasado, presente y futuro, observados sub specie aeternitatis. Un punto central que no gira y del que, sin embargo, emana cada movimiento circular. Todo el contenido del libro tiende hacia este punto eterno, atraído por las fuerzas centrípetas de la muerte, la disolución y el resurgimiento: «There's now with now's then in tense continuant» (598.28). En este sentido, como posible representación del propio libro, el símbolo surgido de esta formalización –un universo circular con un centro atemporal– nos permite pensar en FW como un tipo muy especial de mandala, tal como se muestra, «gyrographically», en la siguiente figura:

Aunque aquí no podemos analizar en detalle la complejidad de esta estructura de ciclos, hay un motivo recurrente en el libro, estrechamente relacionado con este, que sí nos parece muy interesante destacar: el del baile giróvago que la propia escritura de Joyce practica e invita a practicar a sus lectores.

LA DANZA DE UN DERVICHE LITERARIO

«Belonging to the winders of the circuit of the circuits. One of that centripetal and centrifugal gang»

Walt Whitman

En el verano de 1924, James Joyce recibió una carta de su hermano Stanislaus en la que este declaraba, tras haber leído su última obra: «Me niego a dejarme llevar rodando en la danza loca de un derviche literario».[35]

Frase clave, luminaria. En efecto, leer –y escuchar– Finnegans Wake implica dejarse llevar por el baile circular de la rara locura joyceana; locura lúcida e irónica, locura sabia y políglota. Por esta razón, hay siempre dos reacciones muy contrapuestas ante la lectura de este libro. O bien uno se retira confundido, presa del mareo y del desvanecimiento –así reaccionaron el hermano de Joyce[36] y los muchos detractores que tuvo y tiene esta obra–, como le pasaría a un observador profano ante la ceremonia derviche del dhikr.[37]

O bien, como los participantes de la danza extática de los mevlevís, el lector se lanza al ruedo, a la rueda, y gira y gira, lentamente primero, como la hiedra alrededor de un roble; acelerando después, como agua que se abisma por una roseta; y al fin con ritmo acompasado se abandona a su fluir, sin entender del todo, toda ciencia trascendiendo. Y estos son los lectores activos: «esos ideales lectores que sufren un insomnio ideal» que Joyce soñaba para sus obras.

Es la lectura en espiral: baile giróvago en las norias de un lenguaje sin raíces, de un esperanto roto; baile atorbellinado que mueve a sus iniciados hacia un estado de mística lucidez, hacia el vórtice omnisémico en el que nacen todas las palabras, hacia su primer nido larval.

El derviche que Stanislaus veía en el centro de Finnegans Wake era, ciertamente, un extraño discípulo de Rumi. En un sugerente pearlagraph, Joyce describe a su alter ego Shem the Penman como «Pain the Shamman» y las referencias sufís abundan:

«(…) special sighs, longsufferings of longstandings, ahs ohs ous sis jas jos gias neys thaws sos yeses and yeses and yeses, to which, if one has the stomach to add the breakages, upheavals distortions, inversions of all this chambermade music one stands, given a grain of goodwill, a fair chance of actually seeing the whirling dervish, Tumult, son of Thunder, self exiled in upon his ego, a nightlong a shaking betwixtween white or reddr hawrors... writing the mystery of himsel in furniture». (184.02)

En este fragmento, entre el aparente espesor de las palabras, suenan los «neys» (flauta derviche) convocando a los lectores al trance; se produce la inversión de la música de cámara, mientras en el centro danza el «whirling dervish», ebrio de música[38], enajenado, desterrado de sí, bien adentro y sobre sí mismo –«self exiled in upon his ego»–, balanceándose, acercándose a la abolición del ego: «the mystery of himsel».

Algunos autores, en esta línea, han querido ver en la escritura de FW la expresión de un estado mental alterado. Carl Gustav Jung afirmó que su estilo era definitivamente esquizofrénico, con la salvedad de que, mientras que la gran mayoría de sus pacientes no podían evitar ese estado, en el caso de Joyce este era deliberadamente buscado y desarrollado con todas sus fuerzas. Fintan O'Toole, por su lado, nos acerca más al carácter chamánico de esta rara dimensión del escritor:

«Joyce se obligó a sí mismo a entrar en un tipo de enajenación lingüística que para otros hubiera sido una locura aterradora. (…) Si queremos sugerir una analogía religiosa, esta no es la del santo, sino la del chamán, que tiene el valor de habitar el terreno oscuro más allá del mundo racional y de traer de vuelta los relatos de lo que allí ha visto».[39]

Veamos, sin entrar a comentarlos en detalle, algunos ejemplos del leitmotiv del remolino que ofrecen una buena muestra de las distintas facetas que puede adoptar esta figura recursiva.

– Imágenes cósmicas de galaxias espirales, tornados y ciclos temporales:

«flowflakes, litters from aloft, like a waast wizzard all of whirlworlds. Now are all tombed to the mound, isges to isges, erde from erde» (17.29)

«lugly whizzling tournedos» (416.34)

«a flash from a future of maybe mahamayability through the windr of a wondr in a wildr is a weltr as a wirbl of a warbl is a world» (597.29)

«multimirror megaron of returningties, whirled without end to end» (582.20)

– Relacionadas con la danza y la música:

«With the tabarine tamtammers of the whirligigmagees» (27.20)

«Is it not the fact (…) that, while whistlewhirling your crazy elegies around Templetombmount joyntstone, (…) you squandered among underlings the overload of your extravagance (…)?» (192.34)

– Relacionada con la caligrafía intrincada del Libro de Kells:

«the touching reminiscence of an incompletet trail or dropped final; a round thousand whirligig glorioles, prefaced by (alas!) now illegible airy plumeflights, all tiberiously ambiembellishing the initials majuscule of Earwicker» (119.15)

Vueltas, revueltas y torbellinos. Danzas espirales, ciclos y ciclones. Nunca leer se había parecido tanto a lanzarse a un mar tempestuoso, a verse arrastrado por las líquidas aspas del remolino, sabiendo que solo dejándose absorber por él se hallará la salida, como en el clásico maëlstrom[40] de Edgar Allan Poe.

RICORSO

«The Vico road goes round and round to meet where terms begin» (579.21)

La forma final de este ensayo, parte de un work in progress más extenso, surge de un largo estudio sobre FW en el que, antes de que apareciera la versión de Zabaloy, se hicieron muchos experimentos de traducción de fragmentos, seleccionados después de una primera lectura espinosa y de una relectura, igual de desafiante, pero mucho más amena. Y la experiencia mostró que, como hemos visto, descifrar y traducir un fragmento de Finnegans Wake es siempre un complicado juego –colosal y laberíntica rayuela– en el que cada palabra (a menudo cada sílaba e incluso letra) multiplica los sentidos de la frase de un modo exponencial, fractal.

Misterioso libro de Pandora: al abrirlo, de su agitado vientre surgen siempre cientos de serpientes semánticas, enjambres de significados, múltiples estratos de lenguaje. Intentar ex-plicar (desplegar) de dónde procede una frase o hacia dónde se dirige, es como querer describir todo un bosque estirando de una sola liana.

Así que, aunque ya llegamos al final de este ensayo, todo parece indicar que, como los ciclos de Vico, el estudio de FW volverá a empezar una y otra vez para profundizar, disfrutar y recorrer mejor sus innumerables senderos. Abandonamos, pues, esta humilde obra abierta mostrando algunos últimos ejemplos de este importante leitmotiv del libro: lo mismo que retorna, lo nuevo resurgiendo de lo muerto:

– «the same retourns» (18.05)

– «moves in vicous cicles yet remews the same» (134.16)

– «till shee that drawes dothe smoake retourne» (143.30)

– «The seim anew. Ordovico or viricordo.» (215.23)

– «The same renew» (226.17)

– «The novo takin place» (292.20)

– «The sehm asnuh» (620.15)

Finnegans Wake se levanta tras su caída, se recompone tras su descomposición, resucita tras su muerte y termina en 628.16 para luego volver a empezar:

«End here. Us then. Finn, again! Take. Bussoftlhee, mememormee! Till thousendsthee. Lps. The keys to. Given! A way a lone a last a loved a long the»

RIVERRUN

*****

BIBLIOGRAFÍA

Joyce, James, Finnegans Wake, Faber & Faber, Londres, 1975.

Joyce, James, Finnegans Wake (trad. de Marcelo Zabaloy), Buenos Aires, El cuenco de plata, 2016.

Beckett Samuel, et al., Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress, París,

Shakespeare and Company, 1929.

Bennstock, Bernard, Joyce-again's Wake. An analysis of Finnegans Wake, University of Washington Press, 1995.

Hart, Clive, Structure and Motif in Finnegans Wake, Faber and Faber, Londres, 1962.

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos, 1988.

Eco, Umberto, Las poéticas de Joyce. Barcelona, DeBolsillo, 2011.

Ellman, Richard, James Joyce. Oxford University Press, 1983.

Glasheen, Adaline, Third Census of Finnegans Wake, Berkeley, University of California Press, 1977.

MacLuhan, Eric, The Role of Thunder in Finnegans Wake, Toronto, University of Toronto Press, 1997.

McHugh, Roland, Annotations to Finnegans Wake, Baltimore, John Hopkins University Press, 2006.

Fintan O'Toole, «Joyce: Heroic, Comic», The New York Review of Books, New York, 25 de octubre de 2012.

Parrinder, Patrick, James Joyce, Cambridge University Press, 1984.

Pound, Ezra, Literary Essays of Ezra Pound, edición de T.S. Eliot, New York, New Directions, 1968.

Ríos, Julián, La vida sexual de las palabras, Madrid, Mondadori, 1991.

[1] Usaremos a menudo la abreviación del título FW por razones de economía de espacio.

[2] Otra manera de mostrar, en lugar de sobrexplicar, la idiosincrasia de esta obra va a ser, como es muy usual en toda la bibliografía sobre FW, ofrecer abundantes citas –palabras, sintagmas, pasajes– tomadas del propio libro, con la referencia al número de página y línea entre paréntesis.

[3] Captatio benevolentiae: debido a la compleja naturaleza del texto analizado, este breve ensayo recurrirá a numerosas notas a pie de página, referencias bibliográficas y citas. También incorpora, llevado por el mismo élan de la obra comentada, algunos neologismos en castellano. Todas las traducciones de Joyce y de los autores citados son mías, excepto cuando se indica lo contrario.

[4] Umberto Eco, Las poéticas de Joyce. Barcelona, DeBolsillo, 2011, pág. 118.

[6] Según Joyce, la realidad no puede ser nunca clara y concisa; tiene que ser misteriosa, en el sentido medieval, lo cual le parecía mucho más estimulante y rico que las pretensiones del clasicismo.

[7] La ausencia de apóstrofe detrás de «Finnegan» indica que está dirigido a un plural, los Finnegan, y que el «Wake» podría ser también un verbo imperativo: ¡Despierta!, lo que algunos relacionan con una posible invitación a la resurrección de los Fianna (antiguos guerreros irlandeses, hijos del legendario Finn MacCool), pues se creía que estos nunca murieron del todo, sino que permanecieron dormidos en una cueva, esperando a ser despertados para redimir a Irlanda.

[8] En el caso de Tim motivada por el efecto del whisky que, precisamente, en gaélico irlandés, «uisce beathadh», significa Agua de Vida.

[9] Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos, 1988, p. 10.

[10] Para la descripción y localización de las distintas personificaciones: Adaline Glasheen, Third Census of Finnegans Wake, Berkeley, University of California Press, 1977.

[11] Patrick Parrinder James Joyce, Cambridge University Press, 1984, pág. 205.

[12] Bernard Bennstock, Joyce-again's Wake. An analysis of Finnegans Wake, University of Washington Press, 1995, p.115.

[13] Samuel Beckett et al., Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress, París, Shakespeare and Company, 1929, pp. 9-10.

[14] Todas las siguientes citas son de Ezra Pound, Literary Essays of Ezra Pound, edición de T.S. Eliot, New York, New Directions, 1968, pág. 25.

[15] Para hacernos una idea, se considera que Shakespeare creó unas 1700 palabras nuevas.

[16] Umberto Eco, op. cit. pág. 145.

17 Julián Ríos, La vida sexual de las palabras, Madrid, Mondadori, 1991, pág. 152.

[18] Adaline Glashine, op. cit. pág. xviii.

[20] Samuel Beckett et al., op. cit., pág. 89.

[21] Adaline Glashine, ibidem.

[23] Para este tipo de análisis pormenorizados utilizamos: Roland McHugh, Annotations to Finnegans Wake, Baltimore, John Hopkins University Press, 2006.

[24] En francés, «nuée» es nube, y eso lo relacionaría, además, con Issy, la hermana menor, a quien se llama a menudo «Nuvoletta» (157.08 y 17, 159.05 y 06).

[25] Otra reverberación de este «prural and plausible» es, muy posiblemente, la propia Anna Livia Plurabelle: dadora de vida, multiplicadora de sentidos y latencias.

[26] Las traducciones entre [corchetes] indican que hay coincidencia entre mi versión y la de Marcelo Zabaloy en Finnegans Wake, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2016. Todas las demás traducciones son mías.

[27] El músico John Cage compuso una obra con el título de Roaratorio, an Irish Circus on Finnegans Wake (2002), en la que superpone su voz recitante con ruidos, sonidos y fragmentos musicales extraídos de FW.

[28] Eric MacLuhan, The Role of Thunder in Finnegans Wake, Toronto, University of Toronto Press, 1997.

[29] Umberto Eco, op. cit., pág. 124.

[30] Ambas citas aparecen en: Richard Ellman, James Joyce. Oxford University Press, 1983, pág. 546.

[31] Clive Hart, Structure and Motif in Finnegans Wake, Faber and Faber, Londres, 1962, pág. 81.

[32] Clive Hart, op. cit. pp. 85 - 88.

[33] De Vico, Joyce tomó la concepción recogida en La Scienza Nuova (1725), según la cual la historia avanza en amplias espirales de desarrollo social y cultural; y cada ciclo histórico completo consiste en una sucesión de tres grandes Edades: la Divina, la Heroica y la Humana, seguidas de una breve cuarta Edad –ricorso– que finaliza ese ciclo y preludia el nuevo.

De Bruno tomó sobre todo la noción de coincidentia oppositorum, la identidad de los contrarios. Había leído De l'infinito universo e mondi (1584), e hizo suya la idea de la infinitud de mundos.

También se han reconocido como referentes para estos modelos cíclicos, la obra teosófica H. P. Blavatsky Isis Unveiled; el texto A Vision, de W. B. Yeats, así como el poema «The Mental Traveller» de William Blake.

33 Clive Hart. Op. cit, p. 45. En la Tabla de la página 48 y en las páginas 57-62, el autor resume la correspondencia entre los ciclos viconianos y las distintas partes de FW.

[34] Clive Hart, op. cit, pp. 76-77.

[35] Richard Elllman, op. cit. pág. 577.

[36] En un pasaje de la novela también aparece: «you’re too dada for me to dance» (65.17).

[37] La danza de los derviches giróvagos, practicada durante más de siete siglos, es parte de una ceremonia musulmana llamada dhikr, cuyo fin es glorificar a Dios y buscar la perfección espiritual. La practican los derviches Mawlawi, una orden fundada por el poeta y místico persa Jalal ad-Din Rumi en el siglo XIII. Los danzantes se sientan en círculo escuchando música. Luego, levantándose lentamente, se mueven para saludar al shaykh, o maestro, y se quitan el abrigo negro para emerger con camisas blancas. Mantienen su propio lugar con respecto a los demás y comienzan a girar rítmicamente. Echan la cabeza hacia atrás y levantan las palmas de sus manos derechas, manteniendo la mano izquierda hacia abajo, un símbolo de dar y recibir. El ritmo se acelera y giran cada vez más rápido. De esta manera entran en trance en un intento de perder sus identidades personales y alcanzar la unión mística.

[38] En una carta de 1931, Stanislaus se pregunta, rechazando FW: «What is the meaning of that rout of drunken words?».

[39] Fintan O'Toole, «Joyce: Heroic, Comic», The New York Review of Books, New York, 25 de octubre de 2012.

[40] Hallamos varias recreaciones de este nombre en FW, como «mudstorm» (86.20); «malestream» (547.32).