El texto sobre los orígenes de los Torán es inédito. Según indica la fecha de redacción, septiembre de 1964, es un periodo en que Carmen Martín Gaite acaba de publicar Ritmo lento (1963), sin demasiada resonancia, a pesar de haber sido finalista del premio Biblioteca Breve y experimenta cierta saturación de escribir y leer ficción, que le llevará a sus primeras pesquisas en el siglo XVIII, el pariente pobre de la historiografía oficial española. El resultado será El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento, publicado en diciembre de 1969. En ese lapsus entre 1963 y 1969, Martín Gaite aceptó algún trabajo de encargo, como este que le ofreció su amigo José Torán Peláez.

En los Cuadernos de todo, en concreto en el número 3, alude veladamente a ese viaje a Teruel en septiembre [de 1964] desde el cuarto de la pensión en que se instala, donde anota unas reflexiones que le servirán para el tercer prólogo de El cuento de nunca acabar. Destaco este apunte que alude directamente a la génesis de este cometido que hoy se publica: «Torán, al delegar en alguien la tarea de sus antepasados, al notar que el interés por ellos es compartido, se ha aliviado de lo que era fondo y lo ha asumido en cambio con nueva emoción: "Yo estoy aquí en Madrid, lejos, trabajando en otra cosa, pero he mandado a mi mensajero"».

José Torán actuó como mecenas en muchos momentos de la vida y obra de Carmen Martín Gaite. Ella misma lo confesó en sus conferencias sobre Juan Benet dictadas en la Universidad de Salamanca el 2 y el 3 de julio de 1996: «Cuando murió José Torán, uno de nuestros más fastuosos e imaginativos ingenieros hidráulicos, para quien también yo trabajé algunos años como correctora de estilo, Juan Benet escribió tal vez el artículo más emocionante que haya salido jamás de su pluma». El artículo es la magnífica tribuna de El País, «Torán», publicada el 29 de diciembre de 1981. Pero yo quiero, sobre todo, destacar este papel de patrocinio de José Torán y quizá el momento en el que quedó más claro fue en la confección de su biografía sobre otro ingeniero hidraúlico, Rafael de Benjumea, El conde de Guadalhorce. Su época y su labor (1977). En la libreta dedicada a Torán, que ocupa el número 16 en la edición de sus Cuadernos, y donde son tan frecuentes las anotaciones desde el domicilio del ingeniero en la calle Pedro de Valdivia, leemos: «Almuerzo con don Jaime [Valle-Inclán] y Torán en un restaurante italiano cercano a Pedro de Valdivia. Le digo a Torán que no ando muy bien de dinero y que si me puede dar algún trabajo que no sea demasiado aburrido. Me dice que el Ministerio de Obras Públicas quiere conmemorar este año el primer centenario del nacimiento del conde de Guadalhorce mediante una biografía de este insigne ingeniero y ministro de la Dictadura. Que si la quiero hacer yo. Quedo en pensarlo y en darle la contestación el domingo que viene».

Este texto que se publica por primera vez en la revista Turia es un nuevo ejemplo del engarce en la obra de Carmen Martín Gaite (sea de encargo o sea fruto de la elección propia) entre las historias y la Historia con mayúscula. De sus trabajos de investigación histórica destaco su paciente consulta de fuentes primarias. Pero sin duda lo que más atrapará al lector –pese al esquematismo de un texto cuyo propósito era puramente documental e informativo– es la propensión al tratamiento narrativo de la Historia, en este caso de la genealogía de la familia Torán, puesto particularmente de manifiesto cuando se enfoca en un personaje: la esposa de Dámaso Torán Sánchez, Joaquina Herreras, con el sobrenombre de «la Torana». En ese momento el pulso narrativo de Martín Gaite está gestando un auténtico relato cargado de réditos literarios.

Los Torán

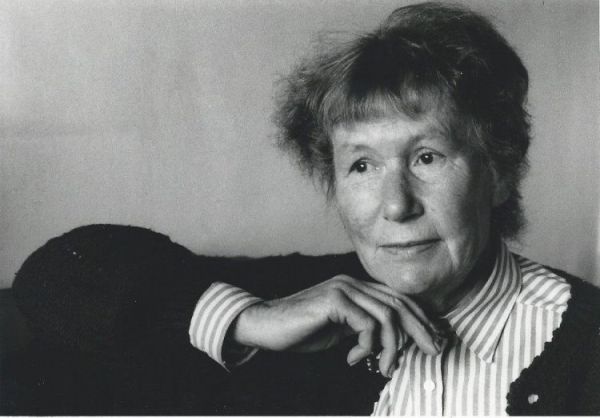

Carmen Martín Gaite

En los primeros días de septiembre del año 1965, he llegado a Teruel, por vía férrea.

Yo no le he dado importancia a este acontecimiento, tanta es la inconsciencia con que en nuestro siglo disfrutamos maquinalmente, sin la menor gratitud, de los adelantos por los que hace un puñado de años suspiraban en sus discursos los ciudadanos amantes del progreso, desvelándose por ser escuchados.

Hacia el año 1891, por ejemplo, cuando todas las capitales de provincia estaban ya unidas entre sí por medio del ferrocarril, o tenían asegurada su construcción, como Soria y Almería, ¡con qué vehemente elocuencia pedía el mismo privilegio para su provincia el notable turolense Don Domingo Gascón desde las páginas de la publicación gratuita Miscelánea Turolense por el creada y dirigida!

Teruel, desde la construcción del ferrocarril del Mediterráneo había visto extinguirse su vida comercial, desviada la riqueza hacia otros puntos.

“Hace algunos años –clama en sus escritos el buen don Domingo- la capital era considerada como una de las plazas más importantes de Aragón para el comercio de cereales. Allí afluían centenares de carros y millares de acémilas cargados de los granos que en magnífica abundancia producen el señorío de Molina, los fértiles campos de Visiedo y Bello y la feraz campiña que se extiende desde Cella hasta Calamocha. Teruel era el granero que surtía a la mayor parte del reino de Valencia”.

¡Y qué decir de los carbones de Utrillas y Gargallo, del hierro y cobre de Albarracín, del antimonio de Báguena, de la pizarra bituminosa de Rubielos de Mora, de la piedra litográfica de Valdelinares, de los jaspes y mármoles de Alcañiz, del yeso de primera de toda la provincia, que dio lugar a las obras más delicadas del Monasterio del Escorial!.

“Muchas de estas minas –se lamenta- han estado en explotación cuando no había ferrocarriles en España; pero hoy es imposible la competencia, por la dificultad de los arrastres”.

Y a lo largo de todos los números de esta curiosa publicación que se repartía gratis y no admitía suscripciones, continúa machacando el señor Gascón sobre este problema del ferrocarril que tanto le obsesionaba, da cuenta de las distintas concesiones de la obra a distintas casas constructoras, desde mayo de 1888 en que se anunció por primera vez la subasta de esta línea, Calatayud-Teruel-Valencia, de los trabajos paralizados, de los leves asomos de esperanza, del debate de la cuestión en el Congreso. Consumió más de diez años de su vida en campaña tan tenaz y apostólica como baldía al parecer, y lo más conmovedor es que de vez en cuando publicaba fotografías de trenes saliendo de un túnel, con su leyenda debajo indicadora del lugar donde ocurría el prodigio, como si quisiera –pienso yo- darse ánimos a sí mismo a la vista de tan hermoso espectáculo, igual que se mira devotamente a una imagen sagrada para pedirle que nos fortalezca en nuestra vacilante fe. Y me imagino también que de la contemplación de tales estampas saldría reconfortado y con nuevo entusiasmo, casi brío iría a tomar su pluma abandonada para exclamar como si lo dijese por vez primera:

“La provincia de Teruel, madre fecunda de hombres insignes en todos los ramos del saber humano, teatro de sucesos memorables en todos los periodos de la historia, tan rica por don especial de la naturaleza en producciones de su suelo, como sistemáticamente abandonada, necesita más que otra región alguna de España, el esfuerzo individual y colectivo de sus hijos para sacarla de la postración y del abatimiento en que se halla sumida”.

¡Gran don Domingo!

Bien es verdad que tanto su existencia como la de su publicación me eran desconocidas hace unos días y esto justificará en parte la indiferencia con que oí el pitido de la máquina anunciando su llegada a Teruel y la naturalidad con que salí de la estación a buscar un taxi.

No son pocas, ni mucho menos, las dificultades que encierra el intento de ordenar las cosas y personas tan dispares que he visto, intuído y leído desde que estoy aquí.

Pero ya, a dos días de mi marcha, no quiero demorar por más tiempo el hacerlo. Madrid tiene otro ritmo; y las notas que llevo tomadas en Teruel, aquí las pondré en orden. Son planta nacida aquí y necesitan de este clima para medrar lo poco o lo mucho que medren. En Madrid dejaría caer este trabajo; me parecería poco importante, se diluiría. Tengo que empezar, pues, esta misma noche, con el balcón abierto, echando de vez en cuando una mirada a las ventanas también abiertas e iluminadas y ya familiares del Cuartel de la Guardia Civil que está ahí enfrente (el primer edificio que divisé desde el tren nada más llegar juntamente con el del Seminario) y a través de cuyas rejas se vislumbran las figuras de varios números de la benemérita que están jugando al billar; mirando más abajo las luces escuálidas que bordean la vía del tren, un poco antes de su llegada a la estación, -aquella llegada tan suspirada por Don Domingo- y oyendo las voces de unos niños que juegan en la calle de San Francisco antes de que sus madres les avisen para cenar.

No sé si los Toranes llegarían a Teruel o no, al regreso de las huestes del Cid de la conquista de Valencia. Por tradición oral ha llegado hasta mí tal noticia, pero no la he podido ver consignada en ninguna parte.

Para una persona de nuestros días los límites a que debe extenderse el crédito y valor debidos a una tradición oral, no es lícito que vayan mucho más atrás de la primera guerra carlista. Y esto sobre todo porque el chisme o sucedido que al que nos informa le pudo contar su abuelo, a partir de la tercera o cuarta generación ha perdido todo picante, ese picante del cual solamente los geniaos de la literatura saben darnos un sucedáneo valedero.

También se me dijo que son originarios los Toranes del valle de Arán y que, habiendo encargado el Cid la recluta de sus soldadas para la dicha conquista de Valencia a los señores de Vizcaya, éstos hicieron su leva por los Pirineos y el Cantábrico, recogiendo así a los Toranes y llevándolos a luchar a Valencia contra el moro.

Nada se sabe de esto. Sin embargo, es posible que el Vicario del siglo XVII José Torán de Guernica, de quien luego hablaré, creyese con no sabemos cuáles fundamentos en semejante origen, ya que en el lugar del apellido materno Báguena dio en poner (una más entre sus coqueterías) un tan significativo apellido vascongado como el de De Guernica.

En cambio, lo que no parece en absoluto cierto es que, dados sus merecimientos guerreros, los Toranes pasaran a ser asentados como señores a su retorno, en Teruel. Se me habló como prueba de un escudo en el cual campea la leyenda “Unda Jáuregui” que quiere decir “Donde los señores”.

El escudo que mi informador me describió figura, pero sin tal leyenda, en la capilla llamada de la Comunión o de la Misericordia en la parroquia del Salvador de Teruel; y de todo esto hablaré cuando lleguemos a lo del Vicario Torán.

Pero, según me ha dicho un erudito local, parece que en el XVII era fácil echar mano del primer escudo que a uno le gustase. No sé. Lo cierto es, remontándonos a fechas más antiguas, que la leyenda del “Unda Jáuregui” no la he encontrado documentada en ningún sitio”.

En el Diccionario heráldico de Aragón, de García Ciprés, dice del apellido Torán que, tal vez por errata o confusión dimanada de la breve variante, puede haber venido siendo usufructuario de las armas del apellido “Torá”.

El conde de Doña Marina en su Armorial de Aragón describe así este escudo en la página 56: Armas. Cortado: 1º de gules, con un toro de oro y 2ª, ondas de mar de azur y plata.

De los botos o botas de agua o de vino que existen en el escudo adoptado por el vicario del siglo XVII no se dice nada, y menos del “Unda Jáuregui” a que hizo alusión mi informador.

Pero sigamos. Mi sospecha, aunque aventurada, consiste en intuir –cosa que luego me confirma el siglo XIX- que la fuerza de los Toranes siempre estuvo en el municipio y nunca en la aristocracia.

He estudiado un poco el Fuero de Teruel, cuyos orígenes inmediatos arrancan de la conquista y aposentamiento de los cristianos en la villa. Se sabe que los “señores” presidían los Concejos, debían de ser los jefes de la milicia local y percibían, si no todos los tributos, parte de ellos.

Pero ya en el siglo XII los señores empezaron a encontrar en Teruel contra su poder dictatorial una fuerte resistencia, e incluso oposición, de parte de las colectividades.

“Esta oposición es perceptible –nos dice Jaime Caruana [1] especialmente desde que se otorgó el Fuero de Teruel. Las colectividades que se contraponían a los señores eran los municipios, nuevas fuerzas en auge capaces de ofrecer resistencia y oposición a poderes hasta entonces omnímodos, pues ya que individualmente no podían las personas de clase social inferior oponerse al autocratismo señorial, se agruparon indistintivamente, siguiendo el conocido aforismo de que la unión engendra la fuerza, con el fin de lograr un estado social de mayores ventajas”.

Es decir, que a los turolenses les cabe la honra de haberse sabido percatar, quizá antes que ningún otro pueblo de la Península, de que los señores abusaban de sus poderes y la nobleza de sus privilegios de clase, y la de haber sabido contrarrestar tales abusos mediante el encumbramiento del poder municipal.

“En nuestro Fuero –dice también Caruana en otro de sus trabajos[2]- se trató de anular el poder de la nobleza, ya que quedaba sometida a las mismas leyes que regían a los ciudadanos. Se dio un gran vuelo al municipio, o mejor dicho al Concejo, que quedaba como autoridad reinante, y, en fin, intentaron crear una villa y territorio en donde la categoría de vecino tuviera tanto realce y tantos privilegios como si se tratara de clase privilegiada”.

No he encontrado, como digo, a los Torán citados entre los señores de estos primeros tiempos posteriores a la Reconquista, ni luego tampoco, hasta llegar al siglo XIX en que empezó a tenerse como señor a quien por su impulso, su trabajo o sus estudios había sabido elevarse y destacarse entre sus contemporáneos, sin que a nadie, para aplaudir o seguir sus iniciativas se le ocurriese pedirle que exhibiera el salvoconducto de un escudo.

Entenza, Santa Cruz, Ruiz de Azagra, Ladrón, Cornel, Alagón son los principales apellidos de los señores turolenses en los siglos XII, XIII y XIV. Torán, no.

Ya Joaquín Costa inició la discusión sobre la originalidad del derecho aragonés, poniendo de relieve su espíritu de libertad característico.

A Teruel, capital de un territorio fronterizo con la morisma quebrado y áspero, en cuyos límites se levantan, sombreados por pinares, la sierra de Utrillas al norte, las crestas de Peña Golosa (junto a los lugares de la ruta del Cid) al Este, las eminencias de Javalambre, Jérica, Bejis y Alpuente al sur y la atalaya de Santa María de Albarracín al oeste, a esta tierra le fue dado gozar de un Fuero particular, y que arraigó en su entraña hasta llevar a los hombres, cuyo carácter moldeó a lo largo de los siglos, a batirse y morir en su defensa.

Los habitantes del territorio referido y los que acudieran a poblarlo gozaban de los privilegios del Fuero, que fue concedido por Alfonso II de Aragón y regía igual para todas las clases sociales: “Mando otrosí que los infanzones e los villanos que en Teruel habitaran todos hayan un (mismo) fuero”.

No hay distinciones racistas ni religiosas, sino un espíritu de protección a todos los súbditos. Judíos, moros de paz y cristianos convivieron en el Medioevo en Aragón con ejemplar tolerancia, sin que les uniera otra cosa que el acatamiento al rey: “De cabo mando que si algún señor de caveros o cabalero alguna fuerza fiziesa en la villa, o en pesada (casa) entrare por fuerza o alguna cosa tomare non volunteriosamientre, el allí ferido o muerto fuere, el señor de la casa no sea tenido de pechar por él ninguna calonia[3]. Et aquesto sea establecido en todo el término de Teruel”.

¡Qué cosa tan insólita la que mandaba el rey: que cada turolense se considerase señor, señor de su casa!

Y bien supieron, a lo que se me trasluce, hacerse eco las gentes de este mandato. Cayó en tierra apropiada para arraigar: todos señores, sin humillarse ante nadie.

En otro lugar del Fuero está aún más claramente expresado el principio de equidad: “Mando encara que el sayón desta villa que sea jurado sobre la cruz e los Evangelios, que sea Fidel en todas cosas a los ricos e a los pobres, e a los vecinos et a los estraños e a los yudíos et encara a los moros”.

Hay, por último, en el Fuero una gran protección a los campesinos, a los pastores y, sobre todo, a los menestrales: albañiles, carpinteros, herreros, calceteros, abaxadores, zapateros, pellejeros, bataneros, tundidores, adobadores y tejeros tienen una especial protección legal, son fomentados como tareas menestrales al auxilio de oficios aldeanos.

A estos gremios y al de los labradores, debieron pertenecer siempre los Torán de Teruel, aparte de alguna gloria aislada que recogió y arropó en su seno la Iglesia, y aún pertenecen a esta clase artesana una inmensa ramificación de Toranes que viven en el Arrabal y a quienes no cupo el destino de entroncar, a su tiempo, con la también descendiente de labradores Joaquina Herreras tan famosa por su espíritu de trabajo y ambición de medro como por haber empujado a los Toranes a tomar parte en el progreso del siglo XIX.

Pero no adelantemos los acontecimientos.

Los primeros Torán que he tenido ocasión de ver consignados aparecen cuando los alborotos que tuvieron lugar en tiempo de los Reyes Católicos con motivo del implantamiento de la Inquisición en Teruel.

Oficialmente la Inquisición estaba establecida en los dominios aragoneses desde 1483, como consecuencia de la extensión de poderes dada en octubre de ese año a Torquemada.

Pero los juristas eran enemigos de la Inquisición porque representaba un contrafuero (o desafuero); y en Teruel puede decirse que casi cada ciudadano era un jurista, intérprete o comentarista más o menos perspicaz de sus fueros propios y particulares.

Así que en 1484 se reunieron las Cortes de Tarazona con objeto de regularizar el establecimiento de la Inquisición en Aragón y se creó un extraño y volante Tribunal del Santo Oficio para todo Aragón presidido por fray Juan de Solibera, facultando a este eclesiástico para que empezase cómo y por donde pudiese. Teruel envió a Tarazona a su procurador micer Gonzalo Ruiz, el cual regresó con noticias que a los turolenses no les gustaron nada y que aumentaron su predisposición innata contra cualquier imposición extraña. “Venían –dijo micer Gonzalo- a fer la Inquisición con el deshorden que lo han fecho en Castilla, y que aquellas mismas reglas trayan iniquísimas y contra todo derecho”.

Además los turolenses, a cuya prosperidad y auge había contribuído mucho el elemento judío, temían a la Inquisición de resultas de cuyo implantamiento se esperaba “grande strage et despoblación desta ciudat”; así que desde el primer momento se reunieron los regidores y acordaron “que era justa y santa cosa que la Inquisición se fiziese sobre los artículos de la fe y sobre la interpretación de las sanctas escripturas, si es que alguien en Teruel las interpretaba mal. Pero no sobre otra cosa ninguna”.

¡Con qué sabiduría y penetración empezaban a olerse la tostada y a curarse en salud! Y de esta manera empezó la lucha sorda, la política de dar largas, de enredar a la Inquisición con requisitos jurídicos, con deliberaciones y consultas al Concejo antes de acatar nada oficialmente.

Las vicisitudes de toda esta historia que terminó en guerra abierta y con la huída del inquisidor Solibera a Cella pueden leerse detalladamente en el libro de Antonio C. Floriano El Tribunal del Santo Oficio en Aragón.

Por lo que afecta a nuestra brigada de Toranes, encontramos por dos veces este apellido entre los componentes de los muchos Consejos y Concejos que con esta ocasión se convocaron compuestos de “muchos ciudadanos entre los que se hallan los jefes de las familias principales de los conversos y muchos otros vecinos de la ciudad”.

Por lo tanto, cabe la posibilidad de que este apellido correspondiera a familia de conversos. Pero eso sería muy difícil y largo de investigar.

El Consejo, que podía se público o privado se celebraba en sala cerrada; el público se convocaba a son de campana y asistían a él los ciudadanos.

El Concejo era siempre público y se celebraba en el claustro de la iglesia si hacía mal tiempo o en el pórtico (portegado), ocupando la presidencia el lugar bajo la portada a manera de estrado y colocándose el pueblo en la plaza.

En el Concejo del 25 de mayo de 1484, antes de comer se hace una relación de los asistentes que fueron: dos alcaldes, cuatro regidores, dos procuradores, siete clérigos y cuarenta y cuatro fidalgos; además de cuyos nombres se citan los de veinticuatro ciudadanos sin título ninguno que haga conocer su dedicación. Entre ellos figura un Pero Torán.

También he encontrado otro Torán en la siguiente acta:

Domingo, 20 de febrero de 1485. “…Que clamado y ajustado el consello de oficiales y conselleres de la ciudat… por todos concorditar fue concluido que las libertades que los antepasados ganaron con tantos trabajos, agruras e tribulaciones sean guardadas, conservadas, defendidas e que la Santa Inquisición se faga segunt la reglas canónicas servadas e (segunt) los fueros, privilegios del Reyno e de la Ciudad present, visto que a principio el querer y voluntat de la dita ciudat fue agora es placicum se faga. Teste: Juan de Serra, perayre y Domingo Toran, abaxador”.

Siglo XVI

Siguen presentes los Toranes en Teruel.

Me limitaré a copiar la referencia de los documentos a través de los cuales he constatado esta presencia, aunque no sea mucho lo que de su existencia viva y verdadera podamos intuir por medio de estas frías relaciones.

1) 8 de noviembre de 1532. Carta de venta de un censo anual y perpetuo de 10 sueldos jaqueses, otorgada por Antón de Soria y Juana Toran, cónyuges, labradores, vecinos de Teruel, a favor del deán y canónigos de la Colegiata de Santa María y del vicario y clérigos de San Andrés de la misma ciudat, patronos de la capellanía de mossen Jaime de Burgos, por precio de 200 sueldos jaqueses. (Archivo de la Catedral de Teruel, pergamino 521, doc. 653)

2) 25 de abril de 1544. Carta de venta en virtud de la cual Antón Juan, apoticario, vecino de Teruel, tutor de Francisca Alava, menor de edad, hija de los difuntos Juan de Alava y Antonia Cedrilla, cónyuges y también en nombre de Juan de Alava, mancebo, hijo de dichos cónyuges, vende al honorable maestre Antón Vidal Galve unas casas sitas en la Plaza Mayor de dicha ciudat, al cantón de la calle de los ricos hombres, que confrontan con casa de Baltasar Torán y con la barrera. Testigos Pascual Torán y Juan del Povo (Archivo de Racioneros. Docum. 419, pergam. 339)

3) 16 de julio de 1547. Carta de venta, según la cual Antón Vidal, sastre y ana Alavés, cónyuges, vecinos de Teruel, con consentimiento de don Andrés Vera, vicario de la iglesia de San Pedro y de los racioneros de la misma, venden al magnífico Juan Sánchez de Orihuela[4] ciudadano de dicha ciudad, presente en la misma, unas casas que son de dominio directo de la mencionada iglesia, por 3.500 sueldos jaqueses de capital fundacional y 28 anuales de censo a dicha iglesia. Dichas casas están sitas en la Plaza Mayor, al cantón de los ricos hombres, y confrontan con casas de Violante Carroca y casas de Baltasar Torán y vía pública. (Archivo de Racioneros. Docum. 425, Perg. 345)

4) 3 de junio de 1555. Carta de reconocimiento por la cual Pedro Torres, alias frairet y su esposa Isabel García, vecinos de Teruel, manifiestan estar obligados a pagar a mossen Melchor Toran, mayordomo de la iglesia de San Salvador y a los clérigos de la misma 40 sueldos jaqueses como rédito de 800 que de ellos han recibido. Ponen como garantía unas casas sitas cabe Sant Benedito. (Archivo de Racioneros, Perg. 353. Docum. 433)

(Pez gordo de la iglesia, sin duda, este Melchor Toran, pero no he tenido tiempo ni oportunidad de verlo consignado en otro sitio ni de seguirle la pista. No sé si achacar a un posible origen judío o a ser precursor de futuros banqueros, esa tendencia de mossen Melchor a prestar con réditos. Aunque en estos siglos la Iglesia representaba el poderío más fuerte en todos los órdenes y es general ver cómo acuden los trabajadores a pedir préstamos a los religiosos, que los trataban con mayor o menor misericordia según los casos)

5) Año 1558. “…sea a todos manifiesto que ajuntado, convocado y congregado público y general Concejo de los oficiales ciudadanos y hombres buenos de Teruel a voz de público pregón de trompeta sonada por Martín Serrano, nuncio y trompeta público de la dicha ciudat en el campanario de la iglesia Colegiada de Nuestra Señora Santa María de la dicha ciudat y en Plaça Maior en el Cantón de la Calle la Cárcel, de mandamiento del Magnífico Gil Sánchez Gamir Alcalde lugarteniente por el Magnífico Jerónimo de la Mata, juez ordinario de la ciudad y aldeas de Teruel, según dicho nuncio tal fe y relación hizo a mí Miguel Guillén Garcés, notario, presentes los testimonios infrascritos, en el cual concejo fueron presentes los infrascritos y siguientes Gil Sánchez Gamir…, Pedro Villarroya, procurador, Jayme Alonso, Mayordomo, … Johan Domingo, texedor, Anton de Gavarda, Francisco Torremocha, Johan Stevan, sparteñero, Johan de Castro, apoticario, Johan Ponz, sastre, Johan Pomar, Anthon Toran… et otros muchos ciudadanos vecinos de la dicha ciudat se obligan todos los presentes y los ausentes a pagar a las reverendas y venerables abadesas y monjas de la Sra. Santa Clara 200 sueldos dineros jaqueses cada un año… en correspondencia a cuatro mil sueldos dineros jaqueses que ha recibido de dichas abadesas y monjas para mejoras de dicho Concejo y universidad en la compra de la villa y varonía de Escriche”.

(¡También las monjitas metiéndose en negocios de dar a rédito! En fin)

Siglo XVII

En el año 1642, en uno de los libros de cuentas rendidas de Teruel a la Diputación del Reino (entonces no existían provincias y la Diputación estaba en Zaragoza) he encontrado los nombres de Vicente, Miguel, Juan, Gil y Mateo Toran. De los cuales no se especifica la profesión, aunque supongo que serían labradores.

Y llegamos a la única figura de Torán anterior al XIX cuyo perfil me ha sido dado a vislumbrar un poco, la del vicario de la Iglesia del Salvador, Don Joseph Toran de Guernica.

De una “Divulgación histórica turolense” publicada en el diario Lucha el 28 de mayo de 1961, y firmada por mosén Alberto López Polo, archivero del Capítulo de Racioneros y uno de los mejores amigos que dejo en Teruel, he recogido la siguiente información:

“Año 1677, 26 de mayo. En la media noche de este día, durante el cual se había celebrado en esta iglesa (del Salvador) la fiesta de San Felipe Neri, a la que, con motivo de las letanías concurrió el Ilmo. Cabildo, el respetable clero de todas las parroquias, el M.I. Ayuntamiento, la escuela de Jesu Christo, Nobles ciudadanos y mucho pueblo, sin advertir motivo de ruina; y sucedió precisamente a una hora en que no se padeció ningún estrago…, se hundió totalmente la iglesia quedando convertida en un montón de escombros… Pasados cuatro días, empezaron a descombrar las ruinas con tanta ansia y solicitud (lo refiere D. José Torán, testigo presencial) que, concurriendo unos con paga, otros sin ella, y todos movidos de un mismo celo para la Santa Imagen[5], a la que juzgaban hecha menudos trozos. Mas ¡oh prodigio!; en medio de ruinas y escombros fue hallada sin lesión alguna, siendo así que todos los retablos e imágenes habían sido hechos pedazos.”

Esta imagen, mientras se reconstruía la iglesia fue depositada en el Hospital de la Asunción, cuyo rector era el Dr. Don José Torán de Guernica, que, a la vez era el vicario perpetuo de la iglesia del Salvador, hasta que, ya terminada la reedificación de la iglesia fue devuelta a la misma.

Damos por seguro que el entonces vicario señor Torán, persona competente y de prestigio, debió tener la parte principal en la reedificación de la iglesia y a él se debería la colocación del Cristo en el lugar preferente donde hoy se halla.

A sus expensas edificó la actual capilla de la Comunión, como dice la inscripción siguiente que en letras doradas se puede leer en la parte baja de su retablo: “Don Joseph Torán de Guernica, Vicario de la presente iglesia, mandó hazer este altar. Año 1679”.

En el testamento del vicario señor Torán que he tenido la suerte de tener en mis manos y de leer íntegramente, aunque no lo he copiado por su enorme extensión, y que lleva fecha de 23 de diciembre de 1685 hace la descripción de la capilla reconstruida, tal como la recoge mosén Alberto en su artículo:

“ Item quiero y es mi voluntad que el retablo que, a mis espensas, se ha fabricado y colocado en la capilla de la Virgen con el título de Misericordia que contiene el principal nicho, y en el izquierdo, el apóstol San Matías; y en el segundo cuerpo al Buen Pastor y Señor mío, y en el pedestal al glorioso San Bruno y al gran doctor de la Iglesia San Agustín patrono y director, particulares a los apóstoles San Pedro y San Pablo, y en medio el Sagrario con Jesús, con un lienzo del Salvador, y todo el adorno, que en él se ve así de armas como de todo lo demás, que se hace costoso y devoto, se conserve con todo cuidado, porque además de ser dicha grande, ha costado setecientas libras, y para su conservación quiero, si se ofrece gastar alguna cantidad, se haga, porque está muy durable”.

Lo más curioso de este cuadro me parece esa idea que tuvo el señor Torán de hacerse inmortalizar hablando, casi como si dijéramos “de tú a tú”, con el Divino Pastor. Las palabres que salen como una columna o serpentina de la boca de uno y otro de los interlocutores, al modo con que se acostumbra a representar el diálogo en los modernos “tebeos” están escritas en letras doradas (en latín), y las que dice el vicario no he podido descifrarlas bien, ni aún después de hacer fotografiar el cuadro que, dada su altura y la oscuridad del recinto, se distingue a duras penas, hasta el punto de ser desconocido para la mayoría de los turolenses. Incluso para la devotísima señora Doña Celedonia Marco, viuda de Joaquín Torán y sus no menos devotas hijas Rosa y Dolores, que se han congratulado mucho de mi descubrimiento [6]

Este vicario Torán debía ser un enorme egocéntrico. Es pasmosa la meticulosidad y extensión con que dispone en su testamento todo lo necesario para tener aseguradas eternas misas y oraciones por su alma y un recuerdo perenne entre los vivos. De sus riquezas, que eran muchas y consistían en huertos, casas, cuadros, objetos de oro y plata y gran cantidad de dineros jaqueses, distrae algunas partes para dejar en herencia a sobrinos o amigos; pero nunca pasa su manda más allá del usufructuario. Cuando él falte volverán indefectiblemente a revestir a la iglesia del Salvador, engrosando de esa manera el caudal que en gran parte ha de ser dedicado a las funciones religiosas con que quiere seguir siendo honrado a través de los años y de los siglos.

Dispone asimismo con enorme previsión los más nimios detalles de su entierro que quiere sea esplendoroso, y, detalla las limosnas que se darán a todas las personas que vayan a su puerta mientras él esté de cuerpo presente y a las que acompañasen al cadáver. Dice que quiere ser enterrado en un nicho del Altar de la Comunión, él solo, sin ser acompañado de otro cuerpo ninguno jamás en ese Altar. Pero nadie ha sabido darme noticia afirmativa de que en realidad esté enterrado ahí en la actualidad, y yo lápida no he visto ninguna.

El testamento es otorgado en Teruel el 23 de septiembre de 1685.

Sus padres fueron Gerónimo Torán, que figura en sus capitulaciones matrimoniales, con Juana Ana Baguena, de 5 de febrero de 1618, como mancebo, calcetero y natural y vecino de Teruel.

Siglo XVIII

(Recogido de los Aragoneses ilustres de D. Félix Latassa)

Don Antonio Torán: nacido en Teruel a finales del siglo XVII. Concluidos los estudios de Teología, recibió el grado de doctor en esta Facultad, y así en la cátedra como en el púlpito se conoció bien su instrucción. Obtuvo la canongía con el cargo de párroco de la Colegial de Mora, y en 23 de junio de 1754 tomó posesión de una Ración Penitenciaria de la Metropolitana de Zaragoza, que le confirió su cabildo mediante su oposición y la residió hasta el año 1759 en que murió, habiendo tenido el honor de competir canonjías de oficio en dicha santa iglesia, de ser examinador del Obispado de Lérida y teólogo y examinador de la Nunciatura en España.

Hallándose en Madrid el año de 1748, predicó la siguiente oración panegírica:

1º. Sermón de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza que dijo en la iglesia del Hospital de Montserrat de Madrid en el día último de su novena en que hizo la fiesta la Real Congregación.

Al señor Latassa le informaron de que había escrito también:

2º. Un libro de amenidades, así sacras como profanas, cuyo paradero se ignora.

Siglo XIX

Mi visita a los archivos parroquiales de la iglesia de San Pedro de Teruel, a pesar de no haber sido exhaustiva ni mucho menos por falta de tiempo, me ha hecho conocer a algunos Toranes de la primera mitad del XIX. Parece ser que es costumbre en Teruel el que las familias pertenezcan siempre a la mismpa parroquia de sus mayores, a pesar de que sus posteriores cambios de domicilio les hayan adscrito a un distrito diferente.

Y los Torán pertenecen a San Pedro donde están bautizados incluso los actuales miembros de la familia, ya residentes en Madrid u otras ciudades de más porvenir hacia donde sus carreras u ocupaciones los han ido dispersando.

Como digo, mi intervención ha sido muy incompleta. En primer lugar, faltan muchos libros y en segundo el párroco no era muy diligente en colaborar conmigo. Me dijo: “Allá usted, si se quiere usted entretener... Hay gustos para todo”, y me daba la sensación de estarle molestando, pues se encontraba presente durante mi búsqueda y me decía: “traiga, traiga… yo se lo dicto lo que quiera y así acabamos antes”. De todas maneras, libros del siglo XVIIII no había ninguno; por lo visto los archivos de Teruel, y eso me lo han dicho hasta la saciedad en todas partes, se vieron mermadísimos con los incendios y saqueos que tuvieron lugar a la entrada de los rojos en Teruel, tras encarnizado asedio, durante la última guerra del año 36.

Parece como si los actuales turolenses de cuarenta y tantos años para arriba se hubieran quedado estancados en el recuerdo de estrago tan grandes, y a esta calamidad de la toma de Teruel por los rojos achacan indefectiblemente todos sus fallo y el atraso y abandono de la provincia.

Pero volvamos a los Toranes.

De Juan Torán y Emerenciana Sánchez que se debieron casar a principio del siglo XIX solamente conozco los nombres citados como abuelos paternos de los muchos Toranes d edos generaciones posteriores cuyas partidas de bautismo he podido copiar.

Debieron ser labradores y tuvieron, que yo sepa, tres hijos llamados José, Dámaso y Jorge Torán.

José casó con Martina Maycas, procedente por parte de madre de Villalba Baja. Jorge con Paula Millán, de Mezquita. Tanto de uno como de otro matrimonio nacieron varios hijos cuyas partidas de bautismo he encontrado.

En cuanto al otro hermano, es decir Dámaso Torán Sánchez, casó con Joaquina Herreras, natural de Teruel, hija de los labradores José Herreras y Antonia Ortiz, también naturales y vecinos de Teruel.

Esta famosa mujer de la que aún hoy se habla en Teruel, empleando para aludir a ella el sobrenombre de “la Torana”, fue un injerto decisivo en la familia.

Ya el sobrenombre, con su no se que de resonancia bélica, explica hasta qué punto se adueñó de los Toranes acaudillándolos por nuevos derroteros. Y es ella, efectivamente, el jefe y creador de una nueva dinastía de Toranes, el hito que señala un poderoso viraje con respecto al camino que habrían de seguir sus descendientes. Cogió las riendas de un apellido que languidecía y se lo adjudicó por derecho propio.

De Dámaso, el marido, nadie recuerda nada; es simplemente el motivo, el trampolín para las operaciones de la Torana, comparsa desdibujado. Murió antes que ella, pero no tan pronto como para no tener tiempo de hacerle nueve hijos en los años que van de 1829 a 1844, hijos que, al menos, figuran como legítimos en las partidas de bautismo por mí encontradas. Y perdónese al narrador esta punta de desconfianza totalmente gratuita acerca de la legitimidad de todos los Torán Herreras, la cual apareja una sombra de sospecha sobre la honra tal vez inmaculada de Joaquina Herreras, la madre. Son sospechas absolutamente infundamentadas y el narrador reconoce que se deben únicamente a que, dentro de una imaginación novelesca como la suya, de un tipo de mujer como la Torana –o mejor dicho de lo que de ella le ha sido dado atisbar por datos fragmentarios que la tradición oral aún mantiene vivos- cabe esperarlo todo.

Los hijos se llamaron José, Juan, Emerenciana, Mª del Pilar, Leoncio, Alejandra, Tomasa, Dámaso, Rufino, Cirilo y Lorenza.

No sé si habría alguno más ni tampoco puedo asegurar que todos los citados llegaran a edad adulta. La enorme mortandad infantil de la época y el hecho de no haber oído contar nada de alguno de ellos me hace pensar que acaso Emerenciana, Pilar, Cirilo y Lorenzo pudieron morir niños[7] Los otros cinco, desde luego, vivieron y conocieron, como fruto de la semilla sembrada por la madre, una existencia llena de compensaciones.

Es muy curioso observar cómo en la partida de bautismo de los primeros hijos aparece el nombre del padre Dámaso Torán mondo y lirondo, sin indicación alguna que pueda hacernos sospechar su oficio y dedicación. Tal vez la mujer se negaba a que se inscribiera al padre de seis hijos como arriero o labrador, y, no contando aún con el prestigio ni las ganancias suficientes para atreverse a poner otra cosa, prefería dejar al desnudo, sin acompañamiento alguno, el apellido que en poco tiempo esperaba lustrar y engrandecer.

En efecto, en las dos últimaspartidas de bautismo que he hallado, las correspondientes a los hijos llamados Cirilo y Lorenza, nacieron respectivamente en 1842 y 1844, ya figuran estos dos Torán Herreras inscritos como hijos legítimos de Dámaso Torán, comerciante.

¡Comerciante! Ya había logrado para su marido el título de tal, justamente en los años que siguen a la terminación de la primera guerra carlista, y como pago de los riesgos y trabajos que a lo largo de ella venció.

Porque la verdadera comerciante, aunque luego el título se lo entregara a su marido, como un guerrero que entrega el trofeo ganado a la dama que le ha esperado detrás de su ventanal, la verdadera chalana y contrabandista y aventurera, la bragada, la echada para adelante había sido ella.

La primera guerra carlista, sobre todo a partir de que, con motivo de la muerte de Zumalacárregui, el nombre y el empuje de Cabrera empezaron a crecer, esen algunos momentos muy dura y encarnizada en la provincia de Teruel. A los liberales les era hostil sobremanera el paisanaje de aquella tierra donde, en nichos aislados pero más organizados cada vez (especialmente a raíz del fusilamiento de Ana Griñón, la madre de Cabrera en el 36), crecía tanto el poderío carlista que las brigadas de Doña Isabel corrían grave riesgo si se aventuraban a pasar, para ir a Teruel, por Alcañiz o Montalbán, viéndose precisados a rodear por Daroca, Cariñena y Belchite.

Pero en cambio la Torana, a quien la política importaba un bledo, se atrevía a meterse por los caminos más peligrosos y se arriesgaba una y otra vez, sorteando carlistas y liberales con la regularidad que a su negocio convenía, a dirigir su reata de mulas por los más abruptos parajes de la montaña, cuyas trochas y perdederos conocía como la palma de la mano.

En Teruel nunca se han dado los olivos y en aquel tiempo el aceite escaseaba mucho y se pagaba generosamente.

Durante los últimos cuatro años de guerra y aprovechándose, pues, de que, dada la anormalidad de las circunstancias, nadie o casi nadie se atrevía a llevar a cabo semejantes incursiones, la Torana llegaba regularmente hasta diversos puntos del Bajo Aragón, a Alcañiz sobre todo, y allí cargaba sus mulas con cántaros de aceite que traía a Teruel, repitiendo y aún aumentando al regreso las fatigas y sobresaltos de la ida. Así empezó poniendo los cimientos a la fortuna que veintitantos años más tarde daría origen a la Banca Torán, el primer banco que hubo en Teruel y del que la provincia andaba tan necesitada, para dar a la agricultura y a la industria un nuevo impulso y para poner coto a los desmanes de los usureros.

Luchó Joaquina con muchas dificultades. No tenía carros, ni, aunque los hubiera tenido, podría soñase con meter carro alguno por los intrincados y difíciles vericuetos que seguían ella y su recua; así porteaba los cántaros de un modo muy rudimentario, en tablas agujereadas que apañaba ella misma y que atravesaba sobre los lomos de cada pareja de mulas. Por lo menos, eso me han contado. Me lo ha contado un sexagenario, hijo de padre maduro, el cual, a su vez, se lo oyó a su padre.

Esta tradición oral sí me sirve: este hombre, que vive hoy en Teruel, aún habla de la Torana con entusiasmo y la describe como a una moza montaraz y casi legendaria con sus alpargatas y su faja, desafiando a pie las inclemencias del tiempo, las guerrillas, y los embarazos consecutivos, fuerte e impávida, arreando sus mulas.

De los descendientes de esta mujer y de la época que llenaron con su apellido, en Teruel, habría mucho que escribir. He visto varios números de El Turia, periódico de recreo y avisos creado en 1856 y que costaba cuatro cuartos, de El Turolense, periódico no político, de posterior publicación, toda la colección de la Miscelánea Turolense publicación gratuita a la que aludí al principio de estas notas, y por último varios años de La provincia, diario creado y dirigido por el últimos de los Toranes que fue alcalde de Teruel (nombrado en 1922): José Torán de la Rad y que actualmente tiene una estatua en la ciudad.

De la lectura de estos periódicos del siglo pasado y principios del actual, de mis conversaciones con gente de Teruel, de mis paseos por la ciudad he retirado varias impresiones, todas fugitivas y sin hilvanar, teñidas de la nostalgia que da asomarse a una época ya histórica pero todavía limítrofe con la de lo vivido y oído en nuestra niñez. La época que, remontando hacia atrás por encima del escollo de la guerra civil de 1936, abarca en Teruel desde José Torán de la Rad (1888-1933) hasta su abuelo José Torán Herreras (1829-1899), pasando por su padre José Torán Garzarán (1855-1902).

Tres generaciones de alcaldes que parió la Torana, tres José Torán, inserto cada uno de ellos en un tiempo que se iba levemente diferenciando del anterior, progresando, pasando a significar otra cosa. ¡Buen periodo a investigar!.

Partir de José Torán de la Rad, ingeniero, hombre activo, imaginativo, que se ha inventado su propia vida y contagia este impulso y fantasía a los demás, para tratar de imaginar y entrever su infancia por detrás de estas empresas, y más atrás la de José Torán Garzarán, su padre (que, según dicen, cuando entró de alcalde la primera multa que puso fue para su madre Tomasa Garzarán porque arrojaba basuras por el balcón) y para llegar así a la propia infancia del hijo mayor de la Torana, el primer José Torán alcalde y banquero, situar a cada uno de estos personajes en el contexto provinciano de sus épocas respectivas, entre sus hermanos, amigos y hombres políticos y de letras del tiempo, es labor demasiado candente y sugestiva para que me atreva a despacharla de un plumazo.

En la Torana, creadora de la estirpe, se han detenido, por ahora, mis osadías y desenfados literarios.

Todo lo que sé de sus descendientes y de la vida de Teruel en la segunda mitad del XIX y primera del XX, a pesar de ser mucho más, espera madurarse y posarse de alguna manera; no se resigna a plasmarse en meros datos, ni a amontonarse en fácil literatura elaborada a vuela pluma.

Estas breves notas, del todo provisionales, van dedicadas al cuarto José Torán, tataranieto, pues, de Joaquina Herrera, a quien nunca perdonarán algunas cuarentonas de Teruel su deserción, la huida a la capital y el que, siguiendo el reprobable desvío de su padre, no se casara con moza turolense.

Teruel-Madrid, septiembre de 1964.

[1] Jaime Caruana: “Los señores de Teruel en los siglos XII y XIII”. Revista Teruel, nº 17-18.

[2] Jaime Caruana: “Organización de Teruel en el siglo XII”. Revista Teruel, nº 10.

[3] Pena pecuniaria, al parecer.

[4] Que fue secretario de Carlos V.

[5] Se refiere a la del Cristo del Salvador, famosa por tener tres manos.

[6] Posteriormente he logrado identificar las palabras del vicario cuya dificultad de lectura consistía en que están escritas al revés, con el fin de indicar la dirección hacia el Buen Pastor, su destinatario, ya que de haber sido puestas las letras del derecho, y como quiera que se lee de izquierda a derecha, parecería que se dirigían al vicario, en vez de salir de su boca. El diálogo es así: Buen Pastor: “Ego sum pastor bonus”. Vicario: “Jesu nostri miserere tu nos pasce nos tuere”.

[7] Ya he advertido que todos estos apuntes son resultado de una primera investigación muy superficial.